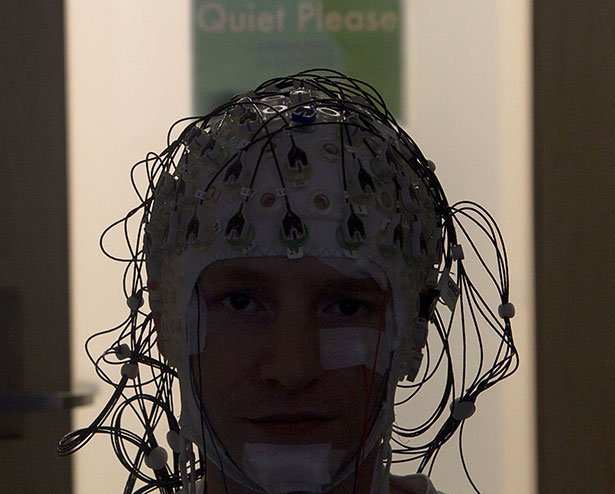

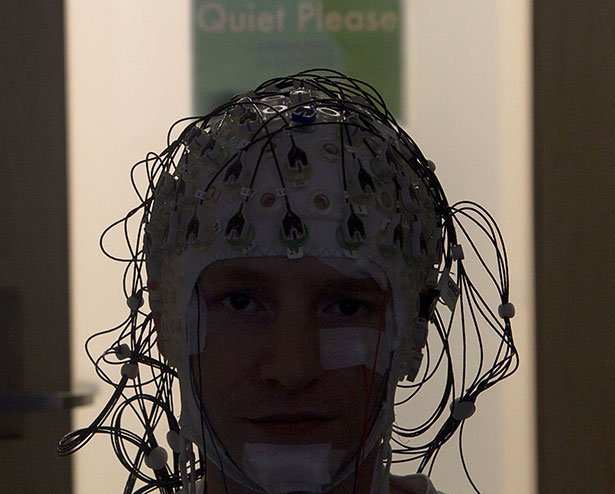

Gespickt mit Elektroden: Proband vor dem Schlafengehen. © Michael Cohea/ Brown University

Linke Hirnhälfte bleibt aktiver

Als Tamaki und seine Kollegen die Daten ihrer Probanden auswerten, entdeckten sie etwas Auffälliges: In der ersten Nacht blieb die linke Hirnhälfte während der Tiefschlafphase ein klein wenig aktiver als die rechte. Ein bestimmtes Netzwerk, das sogenannte „Default Mode Netzwerk“, zeigte weniger ausgeprägte Tiefschlafwellen und war weniger stark entkoppelt als die anderen überwachten Netzwerke.

Diese Unterschiede waren so subtil, dass sie erst durch die Kombination der verschiedenen Messmethoden überhaupt entdeckt werden konnten, wie die Forscher erklären. „Unseres Wissens nach ist diese asymmetrische Slow-Wave-Aktivität im Schlaf noch nie zuvor beim Menschen dokumentiert worden“, betonen sie. Und wie die Aufzeichnungen der Folgenächte belegten, tritt dieser Effekt auch nur in der jeweils ersten Nacht auf.

Schutz durch „Nachtwächter“-Netzwerk

Aber wie wirkt sich diese Anomalie konkret auf den Schlaf aus? Um das herauszufinden, traktierten die Forscher ihre Probanden während des Tiefschlafs mit Pieptönen mal im rechten, mal im linken Ohr. Es zeigte sich: Die linke Gehirnhälfte reagierte deutlich stärker auf diese Störgeräusche als die rechte. Sie unterbrach das langsame Wellenmuster der Hinströme dann kurzeitig mit schneller fluktuierenden Signalen.

„Das spricht dafür, dass die linke Hemisphäre im Tiefschlaf tatsächlich wacher bleibt“, sagen die Wissenschaftler. Ihrer Ansicht nach könnte dies dazu dienen, uns in der besonders wehrlosen Phase des Tiefschlafs vor möglichen Gefahren der ungewohnten Umgebung zu schützen. „Das Default Mode Netzwerk fungiert in der ersten Nacht offenbar als Nachtwächter, um den Schläfer zu schützen“, so Tamaki und seine Kollegen.

Diese anhaltende Aktivität trotz Tiefschlaf könnte erklären, warum wir in der ersten Nacht im fremden Bett schlechter schlafen: Unser Gehirn schaltet tatsächlich nicht so vollständig ab wie sonst üblich. Störungen und ungewohnte Geräusche, die wir normalerweise schlicht verschlafen würden, reißen uns dadurch leichter aus den Tiefschlaf – und mindern dadurch den Erholungseffekt.

Gibt es eine „Wachablösung“?

Noch ist nicht klar, ob das „Nachtwächter“-Netzwerk wirklich nur in der linken Gehirnhälfte aktiv wird. Denn für ihre Studie überwachten die Forscher nur die erste nächtliche Tiefschlafphase ihrer Probanden. Es ist daher möglich, dass es in späteren Tiefschlafphasen eine Wachablösung gibt und dann das rechte Default Mode Netzwerk diese Aufgabe übernimmt, wie sie erklären.

Tamaki und seine Kollegen wollen nun untersuchen, ob es möglicherweise weitere Netzwerke im Gehirn gibt, die das Default Mode Netzwerk beim Wachehalten unterstützen. Denn mit ihrer Batterie an Messmethoden lassen sich immer nur ein paar Netzwerke auf einmal überwachen. Es wäre daher möglich, dass der „Wachdienst“ in der ersten Nacht noch mehr Mitwirkende umfasst.

Light-Version des Delfinschlafs?

Interessant auch: Für uns Menschen ist dieses halbseitige Wachbleiben zwar sehr ungewöhnlich, nicht aber im Tierreich. So schlafen Delfine und einige andere Meeressäuger beispielsweise grundsätzlich nur mit ihrem halben Gehirn. Der Grund: Nur so bleibt ihr Atemzentrum aktiv genug, um sie regelmäßig zum Luftholen an die Oberfläche zu schicken.

„Wir wissen, dass Meeressäuger und einige Vögel einen halbseitigen Schlaf zeigen“, erklärt Koautorin Yuka Sasaki. „Unsere Ergebnisse könnten dafür sprechen, dass wir Menschen eine Art Light-Version dieses Schlafsystems besitzen.“ (Current Biology, 2016; doi: 10.1016/j.cub.2016.02.063)

(Brown University, 22.04.2016 – NPO)

22. April 2016