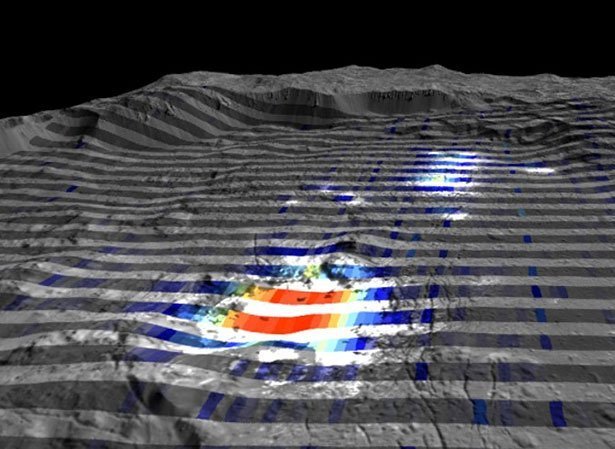

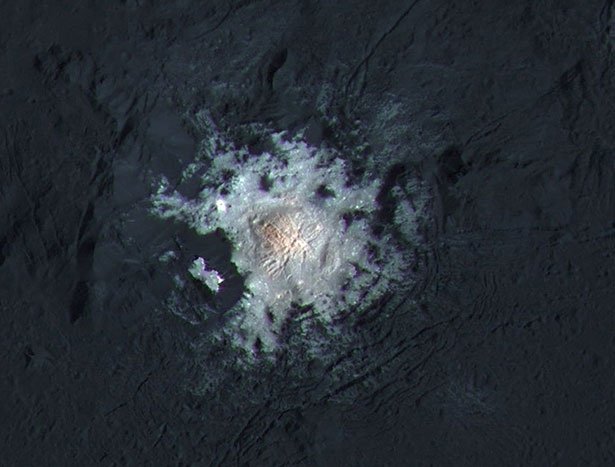

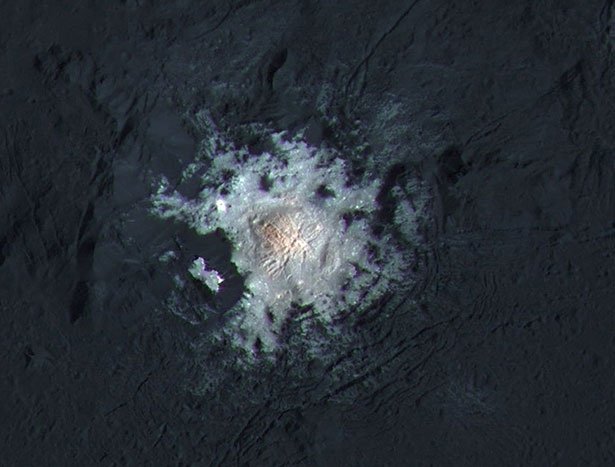

Nahaufnahme des weißen Flecks im Zentrum des Occator-Kraters auf Ceres. © NASA/JPL-Caltech/ UCLA/MPS/ DLR/IDA/PSI/LPI

Eine weitere Überraschung: Das jetzt im Occator-Krater entdeckte Natriumkarbonat ist die größte jemals außerhalb der Erde gefundene Menge dieses Minerals. „Dies ist das erste Mal, dass wir diese Art von Material anderswo im Sonnensystem in dieser großen Menge sehen“, sagt De Sanctis. Angesichts der Tatsache, dass es auf Ceres noch mindestens 129 weitere helle Flecken gibt, ist das beachtlich. „Wir müssen nun schauen, ob auch die vielen andern Flecken Natriumkarbonat enthalten.“

Indiz für hydrothermale Aktivität

Nach Ansicht der Forscher könnte das jetzt nachgewiesene Natriumkarbonat darauf hindeuten, dass es auch auf Ceres vor gar nicht allzu langer Zeit hydrothermale Aktivität gegeben haben muss. „Die Karbonate unterstützten daher die Idee, dass Ceres einst eine innere hydrothermale Aktivität besaß, die diese Minerale in Oberflächennähe transportierte“, so De Sanctis.

Die Forscher vermuten, dass das Natrium aus dem Gestein im Untergrund von Ceres herausgelöst wurde und dann mit im Wasser gelöster Kohlensäure reagierte. Das so entstandene Natriumkarbonat könnte dann durch hydrothermale Ströme nach oben transportiert worden sein. Einschläge von Asteroiden führten dann dazu, dass das Salz freigelegt wurde – und die hellen Flecken bildete.

Der Kleinplanet Ceres speit an gleich mehreren Stellen Wasserdampf ins All. © IMCCE-Observatoire de Paris / CNRS / Y.Gominet, B. Carry

Flüssiges Wasser unter der Kruste?

Offen bleibt die Frage, ob das für die Karbonatbildung nötige Wasser nur kurzzeitig existierte, beispielsweise durch beim Einschlag geschmolzenes Eis oder ob es im Inneren von Ceres möglicherwiese sogar über längere Zeit flüssiges Wasser gegeben hat. „Die Mineralien, die wir im Zentrum von Occator gefunden haben, erfordern eine Wechselwirkung mit Wasser“, erklärt De Sanctis.

Sie und ihre Kollegen halten es keineswegs für ausgeschlossen, dass der Zwergplanet vor geologisch kurzer Zeit einen Ozean oder zumindest flüssige Wasserreservoire unter seiner Kruste besessen haben könnte. Immerhin wiesen Aufnahmen des Weltraumteleskops Herschel im Jahr 2014 nach, dass Ceres sogar Wasserdampf in seine kosmische Umgebung freisetzt. Und sogar der ferne, eisige Pluto könnte vor nicht allzulanger Zeit einen subglazialen Ozean besessen haben.

Mehr Gestein, weniger Eis

Unterstützung bekommt die These der Wissenschaftler durch die Ergebnisse einer zweiten Forschergruppe, die einige größere Krater auf Ceres untersuchten, um seiner inneren Beschaffenheit auf die Spur zu kommen. Dabei stellten sie fest: Entgegen bisherigen Annahmen besteht der Zwergplanet innen nur zu 30 bis 40 Prozent aus Eis, der Rest ist eine Mischung aus Gestein und Salzen. Beide Teams fanden zudem Indizien dafür, dass Ceres im Inneren relativ warm sein könnte.

„Es ist erstaunlich, wie viel wir anhand der Daten von Dawn über das Innere von Ceres erfahren können“, sagt Dawn-Forschungsleiterin Carol Raymond vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena. „Wir erwarten noch mehr solche Entdeckungen, während wir diese Schatztruhe an Daten auswerten.“ (Nature, 2016; doi: 10.1038/nature18290)

(NASA/JPL, 30.06.2016 – NPO)

30. Juni 2016