Neue Kontakte knüpfen oder nicht? Diese Frage entscheidet ein Molekül, das im Gehirn auch für die Regulation von Stress verantwortlich ist. Das zumindest legt nun ein Experiment mit Mäusen nahe. Je nachdem, wie Forscher diese Stellschraube bei den Nagern manipulierten, intensivierten sie entweder Interaktionen mit vertrauten Artgenossen – oder suchten stattdessen den Kontakt zu Fremden. Ein ähnlicher Mechanismus könnte auch bei Menschen als sozialer Schalter agieren, berichtet das Team im Fachmagazin „Nature Neuroscience“.

Unbekannte Menschen zu treffen kann herausfordernd, aber auch bereichernd sein. So fühlen wir uns im Kreise vertrauter Freunde zwar meist am wohlsten. Doch wer ab und zu diese Komfortzone verlässt, kann nicht nur interessante Bekanntschaften machen – oft entsteht aus einer ersten, zufälligen Begegnung sogar eine neue, intensive Freundschaft.

Doch was entscheidet, ob wir bereit sind, neue Kontakte zu knüpfen oder lieber in der Sicherheit unseres bestehenden Freundeskreises verharren? Diese Frage haben sich nun Wissenschaftler um Yair Shemesh vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München gestellt – und bei einem Experiment mit Mäusen einen „sozialen Schalter“ im Gehirn entdeckt.

Stressmechanismus als Moderator?

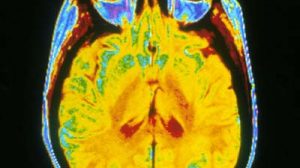

Für ihre Studie untersuchten die Neurobiologen, welche Mechanismen das Sozialverhalten der Nager steuern. Sie wussten bereits, dass die Interaktion mit anderen vor allem im Bereich der Amygdala reguliert wird – und dass in dieser Hirnregion eine Vielzahl von Rezeptoren für das Molekül Urocortin-3 vorhanden ist. Diese Signale übermittelnde Substanz fungiert als wichtige Stellschraube des sogenannten CRF-Systems, eines Schaltkreises, der beim Umgang mit Stress eine zentrale Rolle spielt.

Die Forscher fragten sich: Könnte dieser Mechanismus womöglich die Lust auf neue Kontakte beeinflussen? „Die meisten unserer sozialen Kontakte bedeuten schließlich auch ein gewisses Maß an Stress – selbst, wenn wir Menschen treffen, die wir gut kennen. Denken Sie nur an Familienfeste“, erklärt Shemesh.

Mäuse im sozialen Labyrinth

Um ihre Hypothese zu überprüfen, unterbanden Shemesh und seine Kollegen den Stressmechanismus bei einigen Mäusen bewusst. Dafür schalteten sie unter anderem das Gen für Urocortin-3 aus. Bei anderen Tieren wiederum erhöhten sie die Aktivität der entscheidenden Bausteine in der Amygdala.

Anschließend überprüften sie, wie sich die Nager im Kontakt mit Artgenossen verhielten. Dafür setzten sie die Mäuse in eine Art „soziales Labyrinth“: Darin konnten die Tiere wählen, ob sie durch einen Maschendraht Kontakt mit vertrauten oder fremden Mäusen aufnahmen oder ob sie Kontakt generell vermieden. In einem zweiten Experiment durften sich die Nager frei in einer Gruppe bewegen – alle ihre Interaktionen wurden dabei über mehrere Tage mithilfe einer Videokamera aufgenommen.

Tatsächlich zeigten sich deutliche Unterschiede im Verhalten der Tiere: Mäuse, bei denen die Aktivität des Urocortin-3 unterbunden worden war, interagierten fast nur innerhalb ihrer eigenen Gruppe. Kontakte mit unbekannten Tieren vermieden sie. Nager mit erhöhter Ausschüttung des Moleküls verhielten sich gegenteilig. Sie suchten aktiv den Kontakt zu Mäusen, die sie nicht kannten – und ignorierten dabei sogar ihre eigene Gruppe.

Ähnliches System auch beim Menschen

Ein Schaltkreis, der den Umgang mit vertrauten und unbekannten Artgenossen unterschiedlich regelt, ist den Forschern zufolge durchaus nützlich: „In freier Wildbahn leben Mäuse in Gruppen. Ihr Verhalten innerhalb der Gruppe unterscheidet sich von ihrem Verhalten gegenüber Eindringlingen. Deshalb ist es sinnvoll, dass ein und derselbe Mechanismus im Gehirn Einfluss auf zwei verschiedene Arten sozialen Verhaltens nehmen kann.“

Der gleiche Mechanismus könnte auch bei Menschen das Verhalten im Kontext sozialer Herausforderungen regulieren. Denn wir verarbeiten Stress im Gehirn mithilfe eines ähnlichen Systems wie die Mäuse. Shemesh und seine Kollegen vermuten deshalb: Störungen dieses Schaltkreises könnten verantwortlich für Schwierigkeiten im Sozialverhalten von Patienten sein, die an Angststörungen, Autismus, Schizophrenie oder ähnlichen Erkrankungen leiden. (Nature Neuroscience, 2016; doi: 10.1038/nn.4346)

(Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 20.07.2016 – DAL)