„Völlig inkompatibel mit den Modellen“

Ihr Ergebnis: Eigentlich müsste es auf Ceres 80 bis 180 Krater von mehr als 100 Kilometern Durchmesser geben, 40 bis 70 Krater von mehr als 150 Kilometer und immerhin noch neun bis 14 Einschlagsbecken von mehr als 400 Kilometern Größe. Doch zu finden sind auf dem Zwergplaneten heute nur 16 Krater größer als 100 Kilometer – und damit nur ein Bruchteil dessen, was er eigentlich haben müsste.

{2r}

„Diese Ergebnisse sind völlig inkompatibel mit den aktuellen Kollisionsmodellen – und das über eine große Spanne von Vorannahmen hinweg“, konstatieren Marchi und seine Kollegen. „Geht man von einer Poisson-Verteilung aus, liegt die Wahrscheinlichkeit für Ceres, gar keine Einschlagsbecken von mehr als 400 Kilometern zu haben, bei gerade einmal 0,3 Prozent.“ Auch für die nur 16 großen Krater seien durch Zufall nicht zu erklären.

Ist eine späte Ankunft schuld?

Wo aber sind die fehlenden Einschlagskrater geblieben? Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Ceres weiter außen im Sonnensystem entstand. Er wäre dann erst zu Beginn des sogenannten Late Heavy Bombardement vor rund 4,1 Milliarden Jahren an seinen jetzigen Ort geschleudert worden.

Doch wie die Forscher nun belegen, müsste der Zwergplanet selbst dann mindestens 24 bis 43 100-Kilometer-Krater und drei bis vier Einschlagsbecken von mindestens 400 Kilometern Durchmesser besitzen. Aber das ist nicht der Fall. „Wir schließen daraus, dass Ceres Kratermuster nicht auf ein verspätetes Eintreffen im Asteroidengürtel zurückgehen kann“, so Marchi und seine Kollegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei nur zwei Prozent.

Eisvulkane oder viskose Oberfläche?

Was aber ist dann der Grund für das rätselhafte Fehlen großer Krater? Einige Forscher spekulierten, dass einst eine dicke Eisschicht den Ceres umgab und ihn daher vor bleibenden Einschlagsspuren bewahrte. Doch das ist nach Ansicht von Marchi und ihre Kollegen ebenfalls unwahrscheinlich, weil der Zwergplanet spätestens bei seiner Ankunft im Asteroidengürtel diese Eischicht verloren hätte.

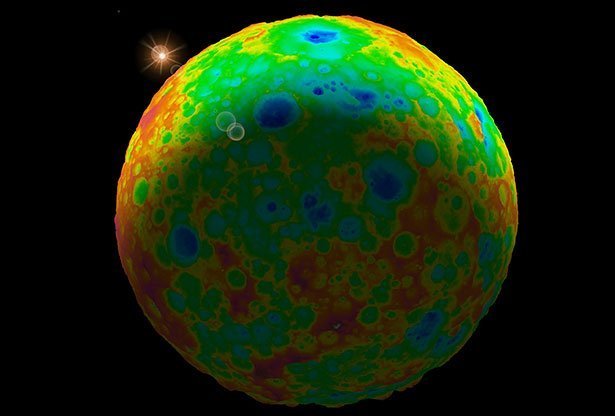

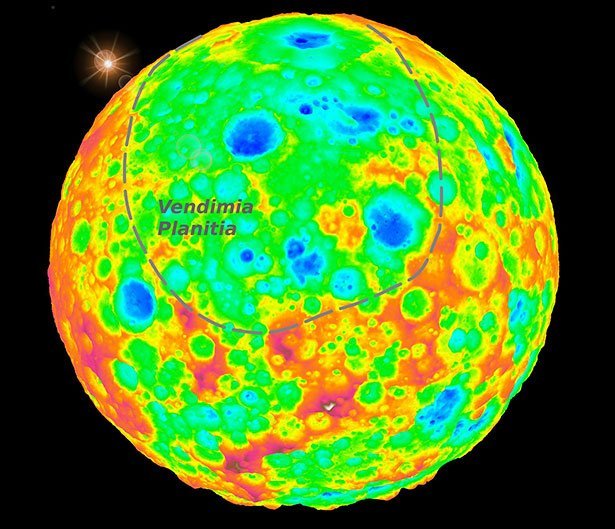

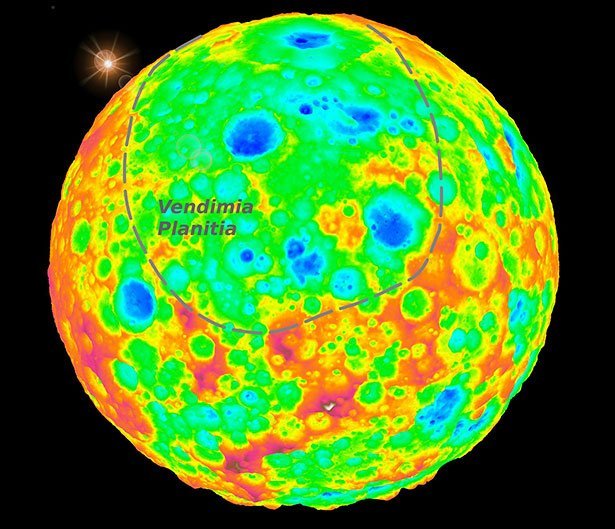

Die 800 Kilometer große Senke Vendemia Planitia könnte ein urzeitliches Einschlagsbecken auf Ceres sein. © Southwest Research Institute/ Simone Marchi

Stattdessen muss die Oberfläche des Zwergplaneten selbst dafür gesorgt haben, dass die Spuren großer Einschläge im Laufe der Zeit verschwunden sind, wie die Forscher erklären. Mögliche Mechanismen dafür wären eine elastisch-zähe Oberfläche oder ein starker Cryovulkanismus, durch den immer wieder Material aus dem Inneren des Himmelskörpers an die Oberfläche befördert wurde und so die Krater überdeckte.

Mechanismus unklar

Schwache Überreste einer solchen Aktivität sind noch heute im Ausstoß von Wasserdampf und den in einigen Kratern zutagetretenden weißen Salzflecken zu sehen. Allerdings, so räumen die Forscher ein, wurden bisher auf Ceres keine Spuren einstiger umfangreicherer Austritte gefunden.

„Ungeachtet der spezifischen Mechanismen spricht unser Ergebnis dafür, dass es auch noch nach dem Late Heavy Bombardement eine aktive Kraterentfernung gegeben haben muss“, schließen Marchi und ihre Kollegen. „Die Kraterverteilung des Ceres ist untrennbar mt seiner eigentümlichen Zusammensetzung und inneren Evolution verbunden.“

Eine große Senke gibt es doch…

Immerhin: Die schwachen Spuren zumindest eines großen Einschlagsbeckens könnten Marchi und ihre Kollegen auf Ceres aufgespürt haben: Bei näherer Analyse der Topografie entdeckten sie eine ovale, rund 800 Kilometer große Senke auf der Oberfläche des Zwergplaneten. Die Mitte dieses Vendemia Planitia genannten Beckens ist gegenüber der Umgebung um rund drei bis vier Kilometer eingesenkt, der Rand leicht erhöht.

„Das sind alles deutliche Indizien für eine Impaktstruktur“, so die Forscher. „Daher ist diese Senke der bisher beste Kandidat für einen großen Einschlagskrater auf Ceres.“ Wenn sie allerdings tatsächlich durch eine Kollision entstand, müsse diese in der frühen Frühzeit des Zwergplaneten erfolgt sein. (Nature Communications, 2016; doi: 10.1038/ncomms12257)

(Nature, 27.07.2016 – NPO)

27. Juli 2016