Langsame Rotation, viele kleinere Meere

Für die Rekonstruktion simulierten die Forscher eine Venus, die sich genauso langsam dreht wie heute auch: Ein Tag auf dem Planeten dauert 117 Erdentage. Gleichzeitig gaben sie dem Planeten eine erdähnliche Atmosphäre und Zusammensetzung – denn in ihrer Anfangszeit waren sich die beiden Planeten weitaus ähnlicher als heute, wie man weiß. Allerdings erhielt die frühe Venus 40 Prozent mehr Sonnenstrahlung als die Erde heute.

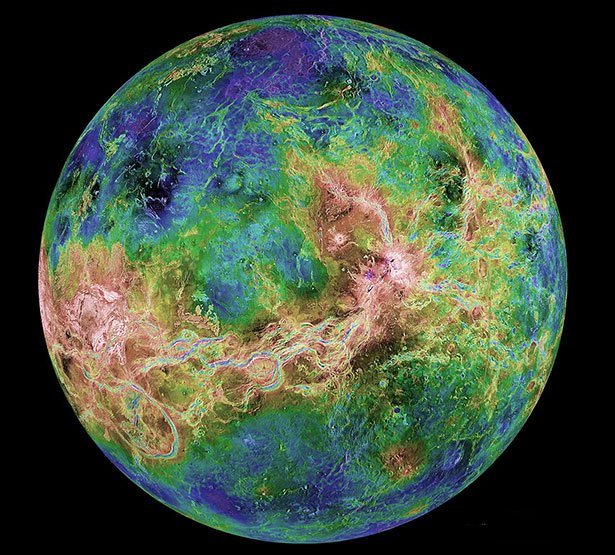

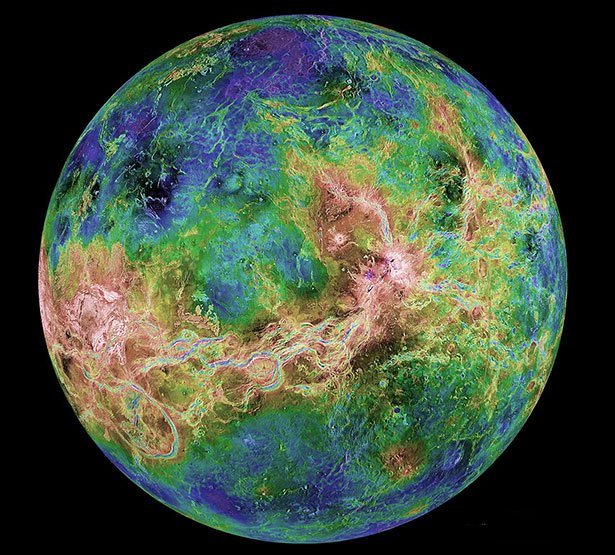

Topografie der Venus auf Basis von Radardaten der Magellan-Mission. © NASA/JPL/ USGS

Für die Venusoberfläche gingen die Forscher von den topografischen Daten der Venusmissionen aus: Sie füllten die Tiefebenen mit Wasser und ließen die Hochplateaus als Landmassen aus diesen Meeren herausragen. Wie Way und seine Kollegen erklären, ergeben sich daraus für die Venus mehr verstreute Landmassen und weniger ausgedehnte Ozeane als auf der Erde. Ausgehend von diesen Bedingungen starteten die Forscher dann ihre Klimasimulation.

Lebensfreundlich bis vor 715 Millionen Jahren?

Das überraschende Ergebnis: Statt sich wie erwartet stark aufzuheizen und schnell einen überschießenden Treibhauseffekt zu entwickeln, blieb es auf der Venus zunächst erstaunlich kühl. Rund zwei Milliarden Jahre lang könnte der Planet ein durchaus lebensfreundliches Klima und weiterhin seine Ozeane behalten haben. „Das Klima der Venus könnte noch bis vor rund 715 Millionen Jahren lebensfreundlich gewesen sein“, so Way und seine Kollegen.

Der entscheidende Grund dafür: Die langsame Rotation des Planeten. Denn im Gegensatz zu früheren Simulationen waren die Wissenschaftler diesmal davon ausgegangen, dass sich die Venus auch früher schon sehr viel langsamer drehte als die Erde. Ihre Tagseite war dadurch fast zwei Monate lang ununterbrochen der Sonne ausgesetzt.

Wolkenschirm als Schutz vor der Hitze

Und das machte – kombiniert mit der relativ großen Landfläche – den entscheidenden Unterschied, wie die Forscher berichten: Die lange Sonneneinstrahlung erwärmte die Oberfläche der Tagseite und auch die dort liegenden Meere. Dadurch verdunstete dort Wasser und eine dicke Wolkenschicht bildete sich. „Diese Wolkenschicht wirkte wie ein Sonnenschirm, der die Oberfläche vor zu viel solarer Wärme schützte“, sagt Way.

Als Folge könnte sich die Tagseite der Venus viel weniger stark aufgeheizt haben als landläufig angenommen: „Das Ergebnis sind Mittel-Temperaturen, die sogar ein paar Grad unter denen der Erde liegen“, berichtet Koautor Anthony Del Genio vom GISS. Weil zudem immer nur ein Teil der Ozeane dem starken Sonnenlicht ausgesetzt war, könnte die Verdunstung zunächst weniger dramatisch gewesen sein als in den bisherigen Treibhaus-Szenarien angenommen.

Erst nach dieser Phase nahm die Hitze auf der Venus so stark zu, dass immer mehr Wasser verdunstete. Weil Wasserdampf ein Treibhausgas ist, heizte dies die Atmosphäre weiter auf. Als dann alle Ozeane verdampft waren, gaste auch CO2 aus den Gesteinen aus und der Treibhauseffekt wurde noch stärker. Während der Wasserdampf von Sonne und Sonnenwind zersetzt und in den Weltraum hinausgetragen wurde, blieb das CO2 – und bildet heute die dichte, heiße Gashülle der Venus. (Geophysical Research Letters, 2016; doi: 10.1002/2016GL069790)

(NASA/Goddard Space Flight Center, 15.08.2016 – NPO)

15. August 2016