41 Prozent völlig unbekannte Gene

Das Ergebnis: Das Bärtierchen verfügt offenbar über eine einzigartige Gen-Ausstattung: 41 Prozent seiner knapp 20.000 proteinkodierenden Gene unterscheiden sich von denen aller anderen bekannten Tiere oder Organismen, wie die Forscher feststellten. Die Funktion dieser Gene und ihrer Proteine ist bisher weitgehend unbekannt.

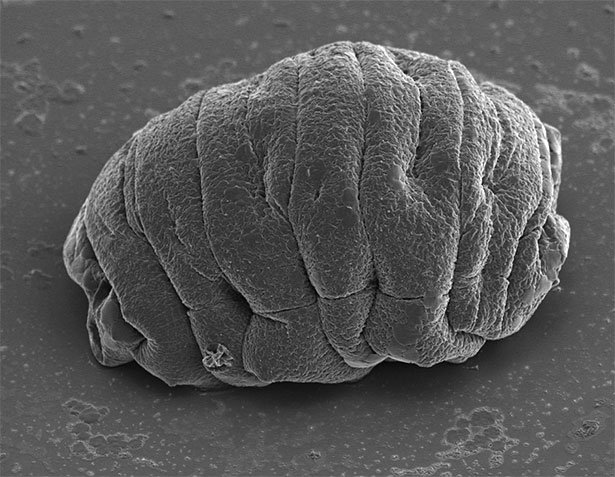

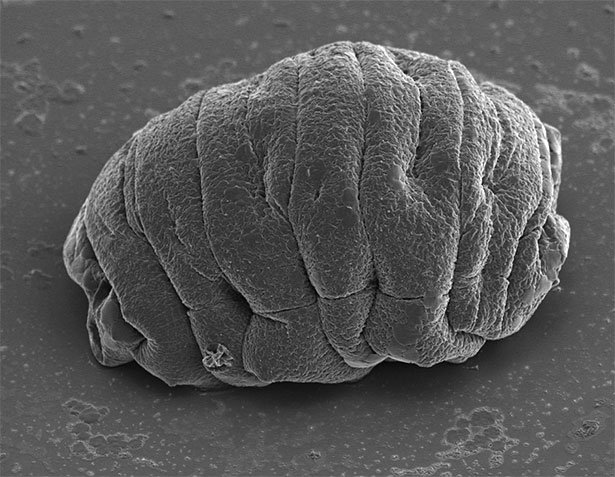

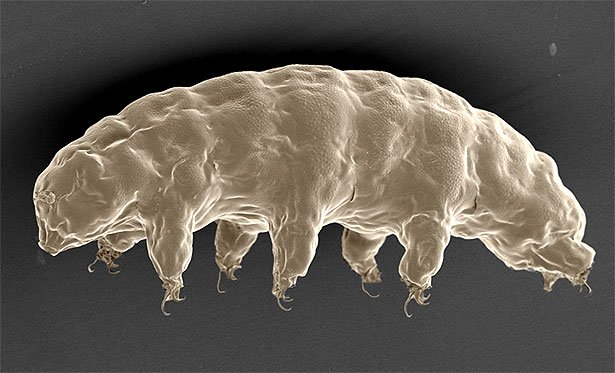

Trocken der Tardigrade Ramazzottius varieornatus aus, bildet er einen Dauerzustand, das "Tönnchen", wie hier zu sehen. © Tanaka S/ Sagara H/ Kunieda

Wie die Wissenschaftler entdeckten, werden viele dieser einzigartigen Proteine sowohl im normalen, aktiven Zustand des Bärtierchens als auch beim „Tönnchen“ in großen Mengen produziert. „Die Annahme liegt daher nahe, dass diese einzigartigen Gene an der extremen Toleranz der Bärtierchen beteiligt sind“, so Hashimoto und seine Kollegen. Die ständige Präsenz dieser Proteine könnte erklären, warum Bärtierchen selbst bei sehr plötzlicher Austrocknung keinen Schaden nehmen.

Protein schützt gegen harte Strahlung

Als besonders spannend erwies sich eines dieser speziellen Proteine. „Das Dsup-Protein zeigt in seiner Struktur keinerlei Ähnlichkeit mit bisher bekannte Proteinen oder Proteinmustern“, konstatieren die Forscher. Ebenfalls sehr ungewöhnlich ist sein Verhalten, wie sie entdeckten: Dsup lagert sich an die DNA an und bildet mit ihr klumpige Komplexe.

Aber wozu? Das zeigte sich, als die Forscher das Dsup-Gen in eine menschliche Zelllinie einschleusten und diese mit harter Röntgenstrahlung bombardierten. In den Zellen, die das Tardigraden-Protein enthielten, erlitt die DNA nur halb so viel Strangbrüche wie normalerweise. „Das spricht dafür, dass das Dsup-Protein diese strahlungsbedingten DNA-Schäden verhindert“, sagen die Wissenschaftler.

Nur eines von Tausenden

Und nicht nur das: Selbst als die Forscher die Zellen mit normalerweise tödlichen Strahlendosen bombardierten, waren sie nicht totzukriegen. Während normale Zellen spätestens vier Tage nach der Bestrahlung abstarben, blieben die Zellen mit dem Dsup-Protein aktiv und vermehrten sich sogar wieder. Noch drastischer war die Schutzwirkung des Proteins gegenüber ätzendem Wasserstoffperoxid: Bei normalen Zellen wurde 71 Prozent der DNA zerstört, bei den Dsup-Zellen waren es nur 18 Prozent.

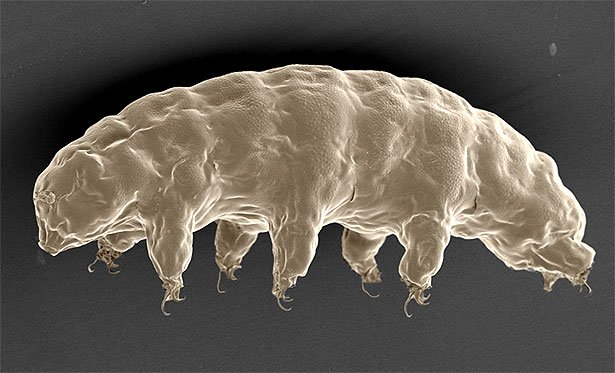

Die einziartigen Gene und Proteine dieses Tardigraden könntne sich als echte "Schatztruhe" erweisen. © Tanaka S/ Sagara H/ Kunieda

„Das ist unseres Wissens nach das erste DNA-assoziierte Protein, das nachgewiesenermaßen das Erbgut schützen kann und sogar Zellkulturen vor Strahlenschäden schützt“, konstatieren Hashimoto und seine Kollegen. Und es ist erst eines der vielen neuentdeckten Bärtierchen-Proteine mit bisher noch unbekannter Funktion. Für die meisten Gene und Proteine muss erst noch entschlüsselt werden, was sie tun und wie sie wirken.

„Eine echte Schatztruhe“

Doch auch unter den bekannten Genen des Bärtierchens entdeckten die Forscher interessante Besonderheiten: Die auffallendste ist eine Vervielfachung von DNA-Abschnitten, die Baupläne für schützende Enzyme enthalten. So besitzen die Tardigraden gleich 16 Kopien von einem Enzym, das aggressive Sauerstoffradikale besonders effektiv bekämpft. Weil diese Radikale besonders bei starker Austrocknung gebildet werden, könnte dies erklären, warum die Bärtierchen so resistent sind.

Ebenfalls vervielfacht ist bei den Bärtierchen eine ganze Familie von DNA-Reparaturgenen. Sie sorgen vermutlich dafür, dass trotz Schutzprotein aufgetretene Genschäden deutlich effektiver repariert werden als bei weniger widerstandsfähigen Lebewesen. Klar scheint damit: Die Bärtierchen haben einzigartige Strategien entwickelt, um selbst härtesten Umweltbedingungen zu trotzen.

„Die Genom-Sequenz und das Genrepertoire dieses extrem widerstandsfähigen Tardigraden liefert uns eine wahre Schatztruhe von Genen“, sagen die Forscher. „Bärtierchen könnten eine reiche Quelle an neuen Schutzgenen und Schutzmechanismen sein.“ Möglicherweise eröffnen diese Geheimnisse der kleinen Bärtierchen auch der Medizin ganz neue Therapien und Präventionsmethoden. (Nature Communications, 2016; doi: 10.1038/ncomms12808)

(Nature, 21.09.2016 – NPO)

21. September 2016