Mord und Totschlag unter Säugetieren

Ist unsere eigene Neigung zur Gewalt demnach nur eine Folge des Säugetiers in uns? Um diese Frage zu klären, haben Gómez und seine Kollegen erstmals systematisch vier Millionen Fälle tödlicher innerartlicher Gewalt bei 1.024 Säugetierarten aus 137 verschiedenen Familien und 50.000 Jahren Stammesgeschichte ausgewertet. Ergänzend untersuchten sie Fällen von Mord und Totschlag bei 600 verschiedenen menschlichen Populationen – von der Steinzeit bis in die Gegenwart.

Das Ergebnis: Belege für innerartliche Gewalt finden sich in der gesamten Gruppe der Säugetiere. Insgesamt liegt der Durchschnitt der Todesfälle durch tödliche Aggression bei rund 0,3 Prozent, wie die Forscher ermittelten. „Dies spricht dafür, dass tödliche Gewalt unter den Säugetieren zwar insgesamt selten, aber weit verbreitet ist“, sagen Gómez und seine Kollegen.

Häufung auf dem Weg zu den Primaten

Doch es gibt klare Unterschiede: „Während tödliche Aggression in Gruppen wie den Walen, Fledermäusen und Hasenartigen selten ist, kommt es in anderen häufiger vor, wie beispielsweise den Primaten“, berichten die Forscher. Das bestätigt anekdotische Berichte von Aggression unter Schimpansen oder – wie erst kürzlich beobachtet – unter Orang-Utans.

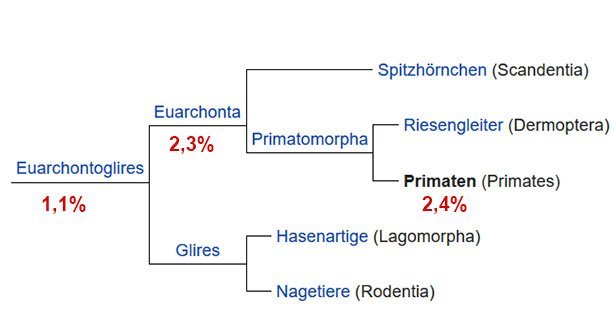

Anteil der Todesfälle durch innerartliche Gewalt bei den Primaten und ihren Vorfahren. © Stammbaum nach Wikipedia

Bei diesen Häufungen gibt es jedoch einen klaren evolutionären Trend: Je näher die Stammesgeschichte den Primaten kommt, desto höher liegt die Rate der innerartlichen Aggression. Beim gemeinsamen Vorfahren von Nagetieren, Hasen und Primaten lag die Aggressionsrate schon bei 1,1 Prozent, bei den Vorfahren von Primaten und Spitzhörnchen bei 2,3 Prozent und bei den Primaten bei 2,4 Prozent, wie die Wissenschaftler ermittelten. Bei den Menschenaffen sinkt die Gewaltrate dann wieder leicht auf 1,8 Prozent.

„Besonders gewaltbereiter Ast des Stammbaums“

Allerdings: Selbst bei dieser stammesgeschichtlichen Gewaltneigung spielen Lebensweise und Umwelt eine prägende Rolle, wie die Forscher betonen. So stellten sie fest, dass die Tierarten, die sozial und territorial leben, von Natur aus ein höheres Aggressionspotenzial besitzen als Einzelgänger und nichtterritoriale Arten. Im Laufe der Evolution haben demnach Gene und Lebensweise gemeinsam dafür gesorgt, dass einige Säugetiere gewaltbereiter gegenüber ihren Artgenossen sind als andere.

Wie aber sieht es mit dem Menschen aus? Am Ursprung der Menschheit lag das Ausmaß der innerartlichen Gewalt bei zwei Prozent, wie die Forscher ermittelten. Demnach waren unsere steinzeitlichen Vorfahren noch kaum aggressiver als andere Primaten. „Der Mensch hat seine Neigung zur Gewalt stammesgeschichtlich geerbt“, konstatieren Gómez und seine Kollegen. „Er verdankt dies seiner Position in einem besonders gewaltbereiten Ast des Säugetier-Stammbaums.“

Unser aggressives Erbe ist jedoch sowohl genetisch als auch sozial bedingt: „Das Sozialverhalten und die Territorialität, die wir mit unseren nächsten Verwandten teilen, haben ebenfalls dazu beigetragen“, betonen die Forscher.

Gewaltsprung vor 5.000 Jahren

Im Laufe unserer Kulturgeschichte hat sich dann die Gewaltrate weiter verändert. In der Zeit vor 5.000 bis 3.000 Jahren stieg sie steil auf 15 bis 30 Prozent an, wie Gómez und seine Kollegen berichten. Sie führen dies auf das Aufkommen von Stammesfürsten und größeren Gruppenverbänden zurück. Mit ihnen häuften sich auch Fehden und Kriege.

Erst in der Neuzeit, vor rund 100 Jahren, sind Mord und Totschlag wieder seltener geworden: Heute liegt die Rate tödlicher Gewalt nur noch bei 0,1 Prozent, wie Studien zeigen. Damit liegen wir heute um das rund 200-Fache niedriger als unsere Vorfahren in der Steinzeit. Das belegt eindrücklich, dass auch wir Menschen kein reines Produkt unserer Biologie sind – aggressives Erbe hin oder her. (Nature, 2016; doi: 10.1038/nature19758)

(Nature, 29.09.2016 – NPO)

29. September 2016