Jetzt jedoch haben neue Schwerefeld-Messungen der beiden GRAIL-Mondsonden der NASA erstmals Details über die Strukturen unter der Oberfläche des Einschlagsbeckens geliefert. Sie ermöglichten es den Forschern, erstmals die Vorgänge bei und nach dem gewaltigen Impakt zu rekonstruieren. In gleich zwei Fachartikeln haben sie ihre neuen Erkenntnisse zu diesem wichtigen Modellkrater veröffentlicht.

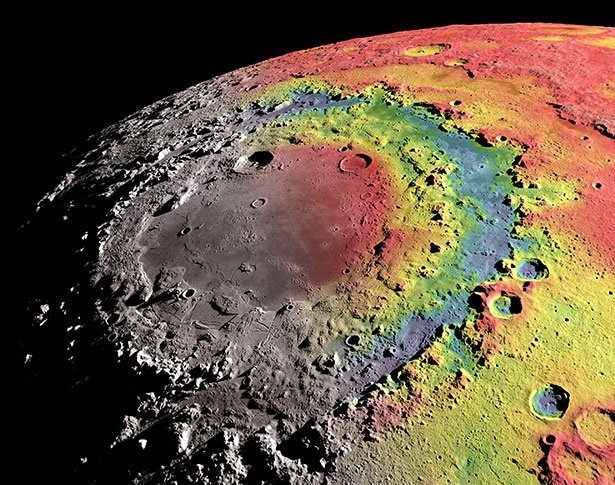

Hier ein Blick auf das Mare Orientale, darübergelegt Ergebnisse der Schwerefeld-Messungen © Ernest Wright, NASA/GSFC Scientific Visualization Studio

Senkrechter Treffer

Wie der Einschlag ablief, haben Brandon Johnson vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und seine Kollegen per Simulation enträtselt. Demnach raste damals ein rund 64 Kilometer großer Asteroid mit einem Tempo von 15 Kilometern pro Sekunde auf die Mondoberfläche zu. Er traf nahezu senkrecht auf und bohrte sich rund 55 Kilometer tief durch die Mondkruste bis in den Mantel.

Der Aufprall schleuderte rund 5,7 Millionen Kubikkilometer Material von der Einschlagsstelle weg, wie die Forscher ausrechneten. Aus den Schwerefelddaten schließen die Forscher, dass der Übergangs- oder Primärkrater knapp 400 Kilometer groß gewesen sein muss. „Sein Rand lag damit etwa zwischen der heutigen mittleren Senke und dem innersten Ring“, erklären sie. Dies widerlegt bisherige Annahmen, nach denen einer der Ringwälle dem einstigen Rand des Primärkraters entspricht.

Zentralberg und innerer Ring

Doch dieser erste Krater hielt nicht lange: Schon kurz darauf federte der Untergrund zurück, die steilen Wände dieses Lochs kollabierten und eine zentrale Erhebung bildete sich. Dieser Zentralberg ragte den Berechnungen nach bis zu 140 Kilometer hoch aus der Mondoberfläche heraus. Auch er brach aber wieder zusammen und schob eine Gesteinsmasse nach außen, die schließlich den innersten Ring des Orientale-Beckens bildete.

„Das war ein wirklich heftiges Ereignis“, erklärt Johnson. „Diese mehrere Kilometer hohen Klippen und der zentrale Ring bildeten sich innerhalb von Minuten nach dem Einschlag.“ Stimmt dieses Szenario, müsste der innere Ring des Mare Orientale aus Krustenmaterial bestehen, dass aus 35 bis 40 Kilometern Tiefe aufgeworfen worden war.

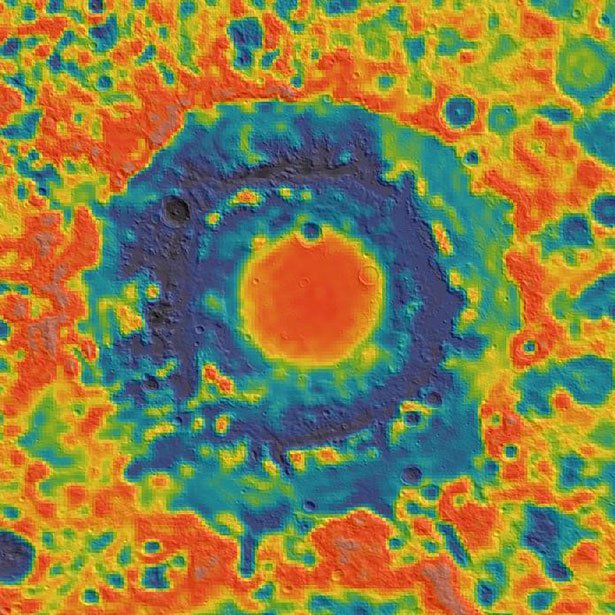

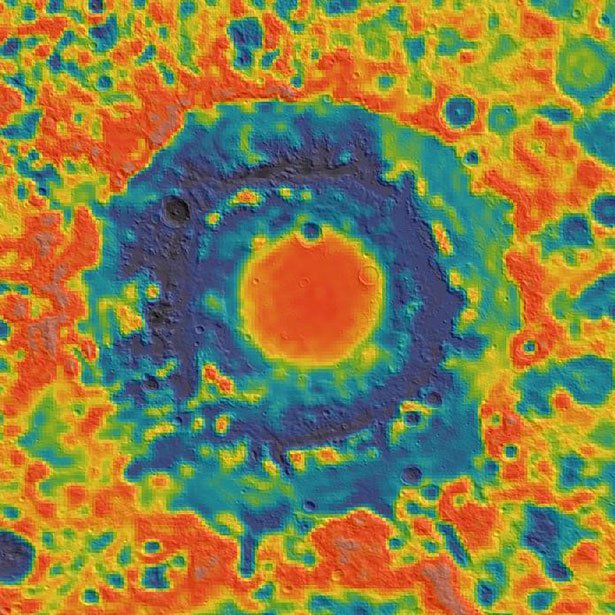

Topografie des 930 Kilometer großen Orientale-Beckens: Eine innere Senke ist von drei aufgewölbten Ringen umgeben. © NASA/JPL-Caltech/ Arizona State University

Risse in der Mondkruste

Zur gleichen Zeit spielte sich weiter außen ein weiterer Prozess ab, wie die Forscher berichten. Durch ihn entstanden die beiden äußeren Ringe des Orientale-Beckens. Beim Kollaps des Primärkraters strömte halbgeschmolzenes Mantelgestein zurück in die Mitte des Kraters. Diese Strömung zog das darüberliegende, schon erkaltete Krustengestein mit – und ließ es dabei großflächig aufreißen.

Nach Ansicht der Forscher erklärt dieses Szenario, warum die beiden äußeren Kraterringe einer tektonischen Verwerfung ähneln: Die Mondkruste ist an diesen Stellen gegeneinander verschoben und tief eingerissen. Die beiden äußeren Ringe des Mare Orientale und der innere sind demnach durch verschiedenen Mechanismen entstanden.

Wichtig auch für Mars und Co

Diese neuen Erkenntnisse zur Bildung des Mare Orientale sind nicht nur für die lunare Geologie wichtig, sie liefern auch wertvolle Informationen zur Bildung anderer großer Krater im Sonnensystem. „Wir haben nun eine viel bessere Vorstellung davon, wie solche Einschlagsbecken entstehen“, sagt Johnson. „Wir können dieses Wissen nun auf andere Planeten und Monde übertragen.“

Auf dem Mars gibt es beispielsweise gleich mehrerer solcher großen Einschlagsbecken – sie sind jedoch zu stark erodiert, um ihre Geschichte näher analysieren zu können. (Science, 2016; doi: 10.1126/science.aag0518, doi: 10.1126/science.aag0519)

(Brown University/ Science, 28.10.2016 – NPO)

28. Oktober 2016