Wasser, Bausteine und milde Temperaturen

Eine solche schwebende Organismenwelt könnte auch auf Braunen Zwergen existieren, glauben die Forscher: „Nach gängigem Wissen enthält die Atmosphäre Brauner Zwerge die meisten für das Leben nötigen Elemente, darunter Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Schwefel“, so Yates und seine Kollegen.

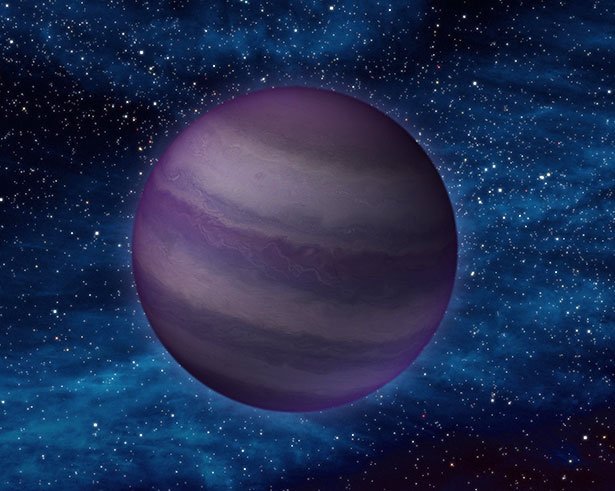

Beobachtungen zeigen zudem, dass es auf einigen nahen Braunen Zwergen sogar Wolken und damit Schwebteilchen oder Tröpfchen in der Gashülle gibt. „Wir erwarten, dass in der oberen Atmosphäre von kühlen Objekten wie WISE0855-0714 ähnliche Temperaturen und Druckverhältnisse herrschen wie in der unteren Atmosphäre der Erde“, so Yates und seine Kollegen.

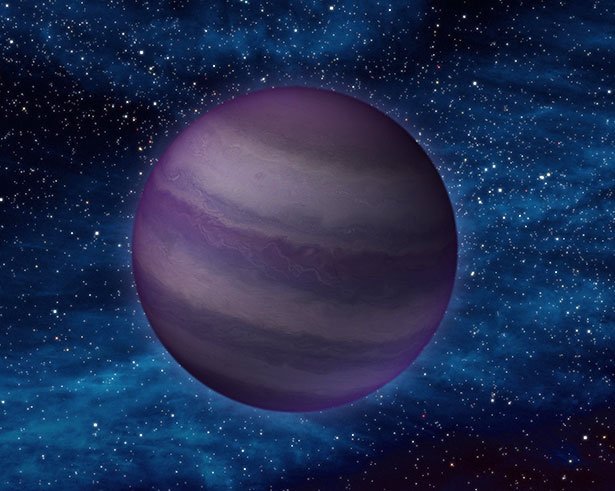

Unser Nachbar WISE0855-0714 ist einer der kühlsten Brauen Zwerge, die man kennt. Gerade diese Y-Typ-Zwerge aber könnten Zonen des Lebens in ihrer Gashülle besitzen. © NASA/JPL-Caltech

Habitable Zone in den Wolken

Um herauszufinden, ob auf kühlen Braunen Zwergen schwebenden Organismen überleben könnten, bildeten die Forscher die Bedingungen in der Gashülle von WISE 0855-0714 in einer Simulation nach. Außerdem testeten sie, welche Merkmale ein Organismus in dieser Schwebewelt haben müsste, um zu überleben.

Das Ergebnis: Sowohl WISE 0855-0714 als auch andere Braune Zwerge besitzen wahrscheinlich eine atmosphärische habitable Zone (AHZ) – eine lebensfreundliche Schicht in ihrer Gashülle. In dieser Schicht gibt es ähnlich wie in der Erdatmosphäre aufsteigende Gasströmungen, die einen kleinen, leichten Organismus für gewisse Zeit tragen könnten.

Winzig und mit Gasblase

Ein Lebewesen, das nur wenige Milliardstel Gramm wiegt und seine Dichte beispielsweise durch Gasblasen oder Luftsäcke gering hält, könnte in einer solchen Umgebung mehrere Wochen lang problemlos in der Schwebe bleiben, wie die Forscher ermittelten. Auch Schwebefortsätze ähnlich denen von Meeresplankton oder eine raue Oberfläche würden den Auftrieb der Wesen erhöhen. In der Simulation blieb eine Population von 100 solcher Organismen sogar dauerhaft bestehen, weil ihre Vermehrung den Verlust ausglich.

Die nächste Frage ist allerdings, wie solches Leben entstanden sein könnte. Nach Ansicht der Forscher gäbe es dafür zwei Möglichkeiten: Zum einen könnte die Oberfläche winziger Staubkörnchen als eine Art Katalysator gedient haben, so dass sich dort biochemischen Bausteine des Lebens zusammenfügen konnten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Asteroiden und Kometen – ähnlich wie bei der Erde – als Lebensbringer dienten.

Mehr potenzielle Lebensorte im Weltall

Noch ist dies alles ziemlich spekulativ. Aber schon das 2018 startende James Webb-Weltraumteleskop der NASA könnte die nahen Braunen Zwerge näher in Augenschein nehmen und nach Hinweisen auf atmosphärische habitable Zonen und schwebendes Leben suchen, wie die Forscher betonen. Spektralanalysen könnten sogar den chemischen Fingerabdruck der Organismen selbst aufspüren.

Wie Yates und seine Kollegen betonen, zeigt ihre Studie vor allem eines: Dass Leben im All auch an ganz anderen Orten vorkommen könnte als bisher angenommen. Denn auch Gasriesen und vermeintlich lebensfeindliche Exoplaneten könnten in ihrer Gashülle eine Zone des Lebens besitzen. „Wenn wir diese Bereiche mit einrechnen, dann erhöht sich das Volumen habitabler Umgebungen in unsere Galaxie erheblich“, sagen die Forscher. (The Astrophysical Journal, in press; arXiv:1611.09074)

(Arxiv, 06.12.2016 – NPO)

6. Dezember 2016