Erstaunliche Anpassung: Die regelmäßige Durchführung von Kaiserschnitten hat sich in den letzten Jahrzehnten auf die Anatomie von Frauen ausgewirkt, wie ein Modell nun zeigt. Demnach wird das weibliche Becken immer schmaler – und ist als Folge in Relation zum Kindskopf oft zu klein. Den Grund dafür sehen die Forscher in der Evolution: Dank der Möglichkeit der Geburt per Operation fehle der Selektionsdruck hin zu einem breiteren Becken.

Immer mehr Babys werden per Kaiserschnitt geboren. In Brasilien sind es sogar mehr als die Hälfte. Viele Wissenschaftler halten den Trend hin zur Geburt per Operation für ein rein soziales Phänomen. Denn die Rate der Geburtsprobleme, die einen operativen Eingriff nötig machen, ist um ein Vielfaches geringer. „Das stimmt, aber eben nicht ganz“, sagt Philipp Mitteröcker von der Universität Wien. Er und seine Kollegen haben den Zusammenhang zwischen Kaiserschnitten und Geburtsproblemen untersucht – und Erstaunliches festgestellt.

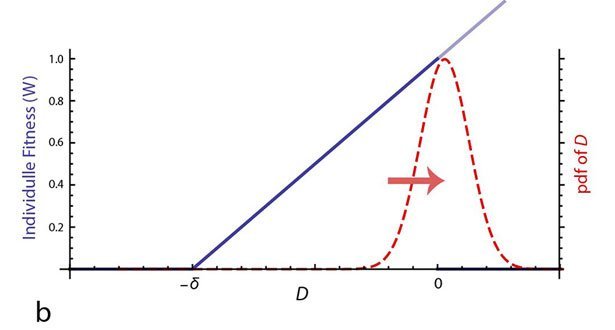

Die Datenanalyse der Mediziner zeigt: Tatsächlich hat in den vergangenen Jahrzehnten auch die Anzahl der „echten“ Geburtsprobleme zugenommen – allen voran das sogenannte Becken-Kopf-Missverhältnis. Seit den 1960er Jahren steigt demnach die Zahl der Frauen, deren Becken relativ zur Größe des Fötus zu schmal ist – und damit die Gefahr, dass der Kopf des Kindes bei der Entbindung nicht durch den Geburtskanal passt.

Fortschritt fördert anatomische Missverhältnisse

Doch warum ist das so? Die Wissenschaftler glauben: Die Evolution ist schuld. Während vor der Entwicklung des Kaiserschnitts in den 1950er Jahren eine Geburt noch für bis zu sechs Prozent der Frauen tödlich endete, können dank der modernen Medizin heute auch Frauen mit sehr schmalem Becken gefahrlos entbinden. Die Folge: Aus evolutionsbiologischer Sicht entfällt der Selektionsdruck hin zu einem breiteren Becken.