Infektion aus Erregersicht

Was aber ist dann der Grund? Um das herauszufinden, wählten Ubeda und Jansen einen ungewöhnlichen Weg: Sie versetzen sich kurzerhand in die Krankheitserreger hinein. Ihre Frage dabei: Welche Vorteile hat es für das Virus oder Bakterium, wenn es Frauen länger am Leben lässt oder bei ihnen schwächere Symptome auslöst?

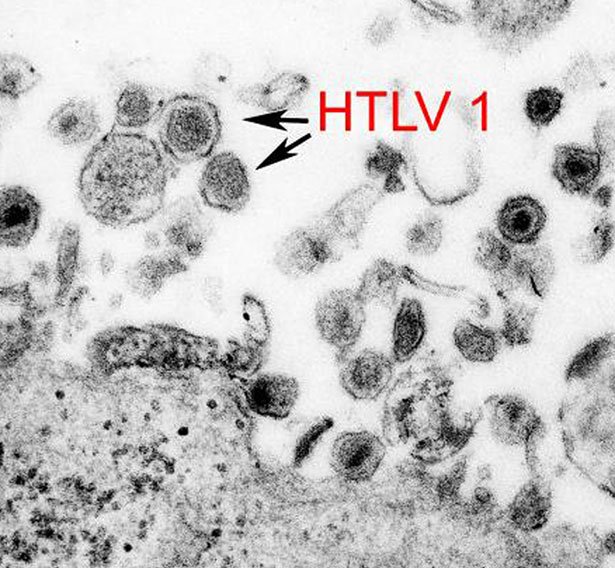

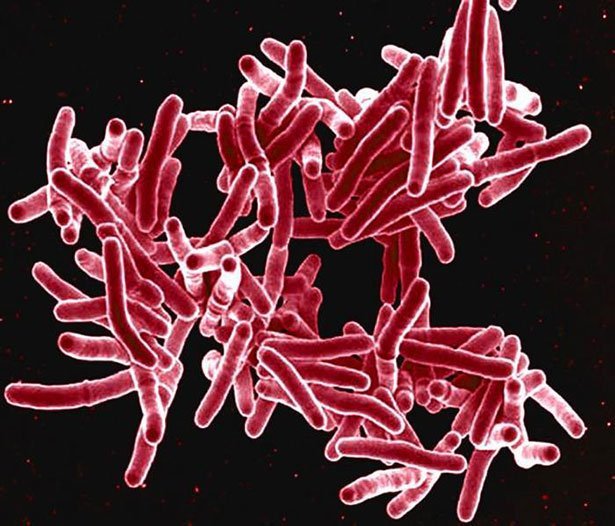

Aus Sicht der Tuberkulose-Erreger bieten Frauen ihnen mehr Übertragungswege. © CDC

Die Wissenschaftler entwickelten dafür ein epidemiologisches Modell der Infektion und Übertragung bei Männern und Frauen. Dieses berücksichtigt die Balance, die ein Erreger halten muss: Lässt er seinen Wirt zu schnell sterben, kann er sich vorher möglicherweise nicht ausreichend übertragen. Ist er aber nicht aggressiv genug, dünnt ihn das Immunsystem möglicherweise so stark aus, dass die Ansteckung anderer ebenfalls unwahrscheinlich wird.

Zusätzlicher Übertragungsweg

Für Bakterien und Viren besteht dabei ein entscheidender Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie die Forscher entdeckten: Befällt der Erreger einen Mann, kann er andere nur über horizontalen Transfer anstecken – beispielsweise durch Anhusten, Sex oder andere Überragungswege. Anders dagegen bei einer Frau im gebärfähigen Alter: Sie kann einen Erreger auch bei der Geburt und beim Stillen an ihren Nachwuchs weitergeben.

Und genau dies könnte auch die milderen Verläufe einiger Infekte bei Frauen erklären: „Für das Pathogen macht diese zusätzliche Übertragungsroute das Leben von Wirten wertvoller, die den vertikalen Transfer erlauben“, so Ubeda und Jansen. Für den Erreger ist es demnach kontraproduktiv, eine Frau zu töten, bevor diese Kinder bekommen hat und damit dem Erreger zusätzliche Übertragungswege eröffnet.

Konkret bedeutet dies: Infektionen, die ohnehin nur horizontal übertragen werden, müssten beide Geschlechter gleich treffen. Beispiele dafür sind Grippe oder Erkältungen, bei denen dies tatsächlich der Fall scheint. Krankheiten, die dagegen zusätzlich vertikal weitergegeben werden, müssten bei Frauen milder verlaufen.

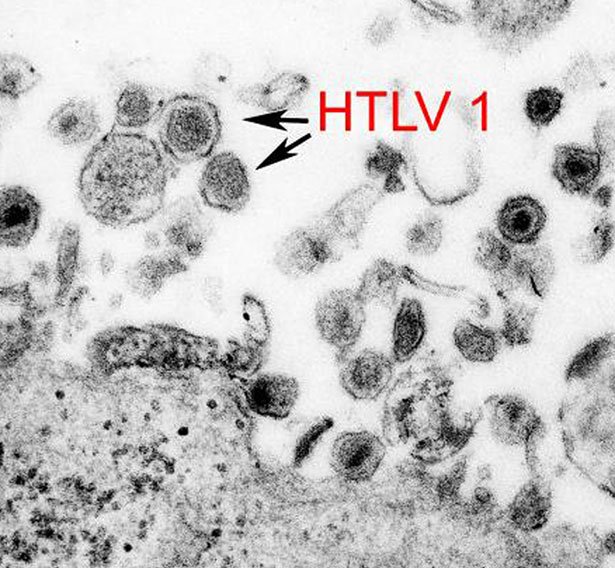

Das Virus HTLV-1 triofft in Japan Männer härter als Frauen, in der Karibik dagegen nicht. © CDC

HTLV-1 Virus als Testfall

Ob das der Fall ist, überprüften die Forscher am Beispiel des HTLV-1-Virus, einem Erreger, der beim Menschen adulte T-Zell-Leukämie (ATL) verursachen kann. Dieses Virus ist vor allem in der Karibik und in Japan stark verbreitet. Der entscheidende Unterschied: In der Karibik wird der Erreger fast ausschließlich durch Sex übertragen – also horizontal. In Japan jedoch infizieren sich viele Menschen schon als Kind durch das Stillen und damit durch vertikalen Transfer.

Stimmt die Theorie, müsste das Virus in der Karibik bei beiden Geschlechtern gleich häufig zu Leukämie führen, in Japan dagegen wäre ein schwerer Verlauf bei Männern häufiger. Und tatsächlich: „Japanische Männer, die sich mit HTLV-1 angesteckt haben, entwickeln zwischen 2 und 3,5 Mal häufiger Leukämie als Frauen“, berichten die Wissenschaftler. In der Karibik gebe es solche Unterschiede dagegen nicht.

Nach Ansicht der Forscher belegen Modell und Beispielfall, dass Hormone nicht der einzige Grund sind, warum Männer bei einigen Infektionen schwerer erkranken als Frauen. „Stattdessen bewegen wir uns in der Debatte weg vom rein wirtszentrierten Blick hin zu einer Perspektive, die die Sicht des Pathogens einbezieht“, konstatieren Ubeda und Jansen. Diese Erweiterung der Perspektive könnte auch dazu beitragen, neue Behandlungsalternativen zu finden. (Nature Communications, 2016; doi: 10.1038/ncomms13849)

(Nature, 14.12.2016 – NPO)

14. Dezember 2016