Utopisch, aber nicht unmöglich

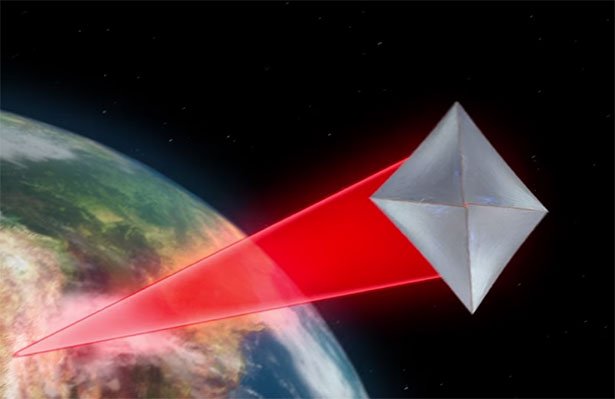

Ein Antrieb durch die Kraft des Lichts gilt schon seit einigen Jahren als durchaus vielversprechende Möglichkeit, um im Weltall große Strecken schnell zurückzulegen. Insofern klingt das Projekt zwar ziemlich utopisch, unmöglich ist es jedoch nicht, wie auch René Heller und Michael Hippke vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen erklären. Sie haben das Konzept von Breakthrough Stardust überprüft und durch eigene Ideen ergänzt und weiterentwickelt.

Nach Ansicht der beiden Astrophysiker ist die Entwicklung von funktionsfähigen Nanosonden realistisch. Denn dank der Miniaturisierung sind Sensoren und Elektronikbauteile heute so klein und leicht, dass sie selbst in eine nur wenige Gramm schwere Sonde passen würden.

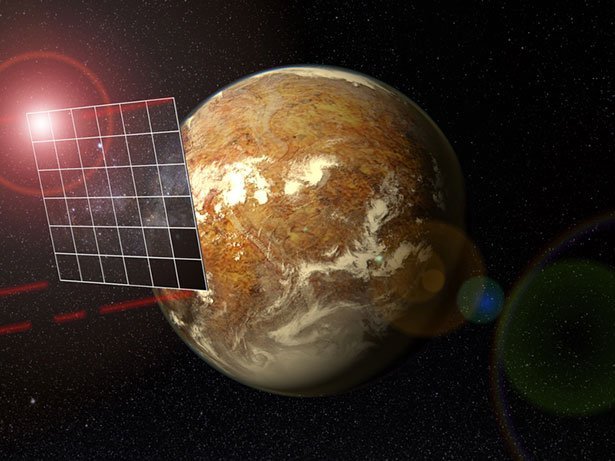

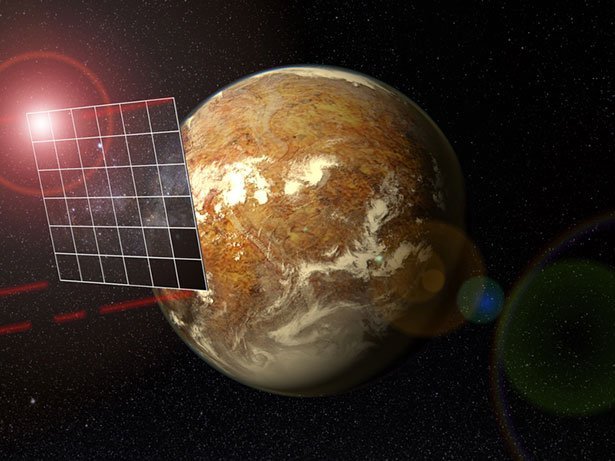

Mit einem Abbremsmanvöer per Sternenlicht könnten die Sonden auch den Erdzwilling Proxima Centauri b erreichen. © Planetary Habitability Laboratory/ Univesity of Puerto Rico

Lichtsegel aus Graphen

Für das Lichtsegel und den Antrieb schlagen die Forscher jedoch eine Optimierung vor: Anstelle eines riesigen energiefressenden Lasers ließe sich auch die Sonnenstrahlung nutzen, um eine Nanosonde aus dem Planetensystem heraus zu beschleunigen. „Hierfür müsste sie sich bis auf etwa fünf Sonnenradien der Sonne nähern, damit sie von dort aus den nötigen Schub erhält“, sagt Heller.

Damit der Schub ausreicht, müsste jede der weniger als 100 Gramm wiegenden Nanosonden ein rund 100.000 Quadratmeter großes Segel bekommen – das entspricht immerhin der Fläche von 14 Fußballfeldern. Doch mit den richtigen Material könnte das Lichtsegel trotzdem leicht und robust genug ein, um mitsamt Sonde heil in den Orbit gebracht zu werden.

„Das Segel könnte aus Graphen bestehen, einer extrem dünnen und leichten, aber megareißfesten Kohlenstofffolie“, schlägt Heller vor. Das aus einer nur ein Atom dicken Kohlenstoffschicht bestehende Graphen gilt als extrem stabil und könnte daher trotz wenig Masse und Dicke den harschen Bedingungen des Weltraums standhalten.

Abbremsen durch schwenkbares Segel

Ungelöst blieb bisher die Frage, wie die Nanoraumsonden am Ziel abbremsen sollen. Denn wenn sie mit 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann wären sie in wenigen Sekunden an den Sternen und Planeten im Alpha-Centauri-System vorbeigerast. Sollen sie in das System einschwenken können, dann müssen die Raumsonden auf maximal 4,6 Prozent der Lichtgeschwindigkeit – 13.800 Kilometer pro Sekunde – abgebremst werden, wie Heller und Hippke ausrechneten.

Die Lösung: für das Abbremsen könnten die Sonden ebenfalls die Kraft des Lichtes ausnutzen, so die Forscher. Wenn sie noch etwa fünf Sternenradien von Alpha Centauri entfernt sind, müssten sie ihre Lichtsegel so umschwenken, dass das Licht der vor ihnen liegenden Sterne sie abbremst. Computersimulationen ergaben, dass die Bremswirkung des Sternenlichts kombiniert mit der Schwerkraft der Sterne ausreichen könnte, um die Raumsonden in das System einschwenken zu lassen.

So könnte das Abbremsmanöver im Alpha/Proxima Centauri System funktionieren© René Heller

Allerdings: „Mit diesen Bahnparametern wäre die Sonde knapp 100 Jahre unterwegs“, berichtet Hippke. Denn die Bremsphase frisst Zeit. Das Ziel, unsere stellaren Nachbarn in nur 20 Jahren zu erreichen, ist demnach nach Ansicht der Forscher nicht zu halten – es sei denn man nimmt in Kauf, dass die Sonden mit voller Geschwindigkeit daran vorbeirasen.

Besuch bei Proxima Centauri b

Es gibt auch eine gute Nachricht: Die Simulationen und Berechnungen ergaben, dass ein Besuch beim Planeten Proxima Centauri b mit dieser Technologie möglich wäre. Dazu müsste bei Ankunft an dem aus drei Sternen bestehenden Centauri-System das Lichtsegel so ausgerichtet werden, dass zunächst das Licht von Alpha Centauri A die Sonde bremst und in Richtung auf Alpha Centauri B ablenkt.

Dort wird die Sonde dann nochmals abgebremst und in Richtung auf Proxima Centauri geschleudert. Zwar kosten diese Swing-By-Manöver weitere Flugzeit, dafür aber könnte die Raumsonde aus nächster Nähe erkunden, ob der Erdzwilling Proxima Centauri b lebensfreundlich ist oder nicht. Der gesamte Flug von der Erde zu diesem Planeten wurde rund 140 Jahre dauern, wie die Forscher ermittelten.

Austausch mit Starshot-Forschern

Noch ist Breakthrough Starshot nicht viel mehr als eine kühne Idee. Doch zumindest theoretisch lassen sich die Herausforderungen eines solchen Projekts nach Meinung der Astrophysiker durchaus bewältigen. Sie halten es daher für durchaus möglich, dass in nicht allzu ferner Zukunft erstmals Raumsonden eine solche interstellare Reise unternehmen.

Die beiden Astronomen befinden sich bereits im Austausch mit den Teilnehmern des Starshot-Projekts. „Viele großen Visionen in der Menschheitsgeschichte hatten mit schier unüberwindbaren Hürden zu kämpfen“, sagt Heller. „Und nun nähern wir uns einem Zeitalter, in dem die Menschen ihr eigenes Sternsystem verlassen und extrasolare Planeten aus der Nähe erforschen können.“ (Astrophysical Journal L, 2017; doi: 10.3847/2041-8213/835/2/L32)

(Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, 02.02.2017 – NPO)

2. Februar 2017