„Jahrhundert der massiven Aufstockung“

„Dieses Wachstum im Einstrom bestandsbildender Rohstoffe spiegelt ein Jahrhundert der Urbanisierung und Industrialisierung in Europa, den USA und anderen Ländern mit hohem Einkommen wider“, sagen Krausmann und seine Kollegen. „Es wurden Gebäude, Transport- und Kommunikationsnetzwerke ausgebaut, Liefer- und Entsorgungssysteme etabliert und Fahrzeugflotten und Industrien aufgestockt – sie bilden die materielle Basis der modernen Gesellschaft.“

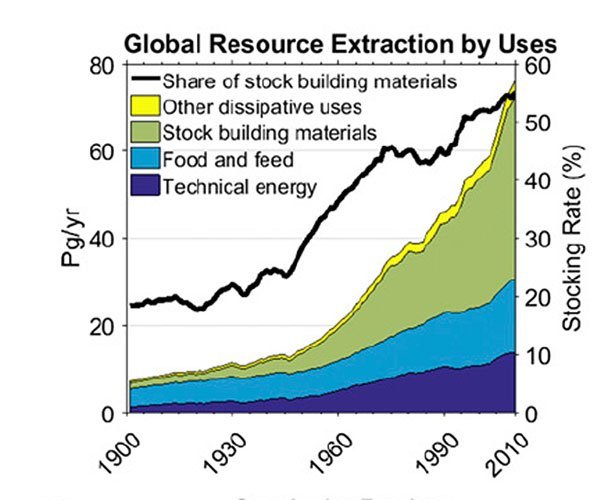

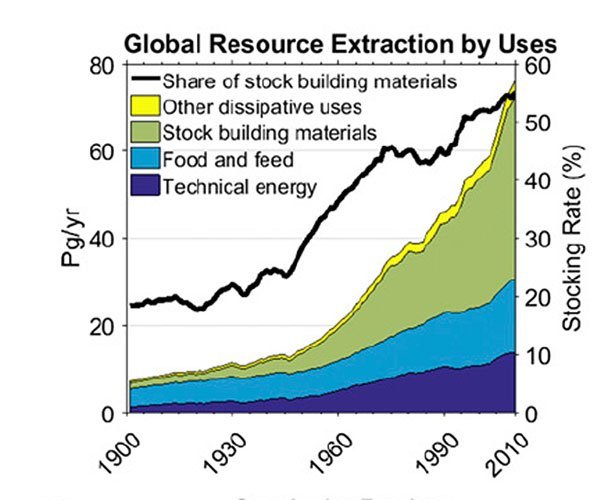

Die Entnahme und Nutzung von Rohstoffen für bestandsbildende Materialien (hellgrün) ist in den letzten gut 100 Jahrne besonders stark angestiegen. © Krausmann et al./ PNAS

In den letzten gut 100 Jahren hat die Menschheit immerhin rund 800 Milliarden Tonnen an Materialbeständen angesammelt – das ist das 23-Fache der Menge, die es im Jahr 1900 gab. „Das 20. Jahrhundert wird oft charakterisiert als das Aufkommen der Wegwerfgesellschaft“, sagt Krausmann. „Aber paradoxerweise wäre es besser beschrieben als Jahrhundert der massiven Akkumulation oder Aufstockung.“

Metall und Beton statt Ziegel und Holz

Am schnellsten zugenommen haben die Materialbestände der Menschheit in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. „Dies war die Periode des Nachkriegs-Booms“, erklären die Forscher. Trotzdem aber sind die meisten heute auf der Erde genutzten menschengemachten Materialbestände deutlich jünger. Der Grund dafür ist die ständige Erneuerung vor allem der Infrastrukturen und Maschinen.

In den letzten 100 Jahren haben sich auch die Anteile der Rohstoffe verschoben, die in die Materialbestände eingehen: Metalle wie Eisen, Kupfer und Aluminium haben zugenommen, Biomasse wie Holz hat dagegen abgenommen. Der Grund dafür ist die veränderte Bauweise: „Im Jahr 1900 waren Ziegel und Holz die dominierenden Materialien. Im Jahr 2010 sind es dagegen Beton, Asphalt und Metall“, berichten die Forscher. Sand und Kies allerdings bilden damals wie heute den Grundstock der meisten Bauwerke.

115 Tonnen pro Kopf

Wie die Forscher ausrechneten, entfallen heute auf jeden Bewohner der Erde durchschnittlich 115 Tonnen menschengemachtes Material. Im Jahr 1900 waren es dagegen „nur“ 22 Tonnen pro Kopf. „Dabei sind die Unterschiede zwischen Industrieländern und Entwicklungsländer allerdings hoch“, betonen die Forscher. So kommen wir hierzulande auf 335 Tonnen pro Kopf, in armen Ländern dagegen haben sich die Materialbestände seit 1900 kaum verändert, sie liegen bei rund 38 Tonnen pro Kopf.

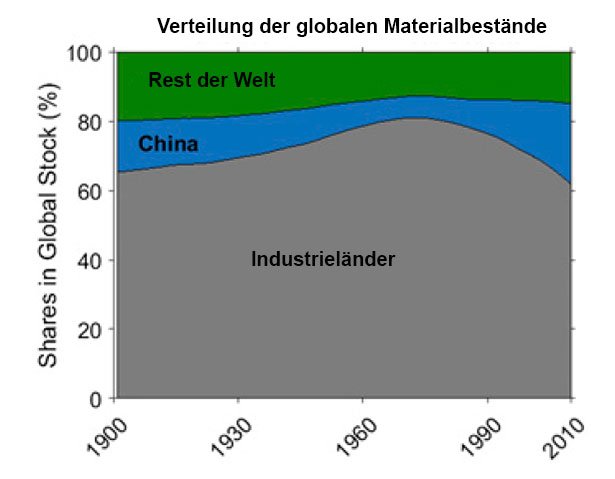

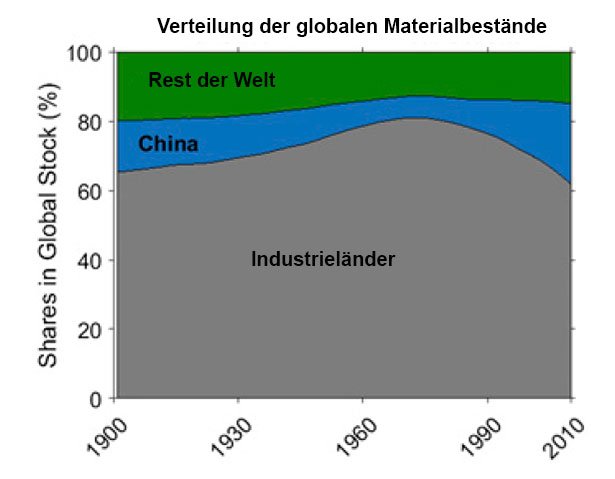

Den größten Anteil an menschengemachten Materialien haben die Industrieländer produziert. © Krausmann et al./ PNAS

Doch die Entwicklungs- und Schwellenländer holen auf: Allein China hat seine Materialbestände zwischen 1990 und 2010 mehr als vervierfacht – von 35 auf 136 Tonnen pro Kopf, wie die Wissenschaftler berichten. Auch für den Rest Asiens, für Lateinamerika und Afrika erwarten sie einen weiteren rasanten Zuwachs mit einer zweiten Welle der Urbanisierung in diesen Regionen.

Massiver Energieverbrauch

Diese massive Akkumulation an menschengemachten Strukturen und Objekten hat auch seinen Preis: Es werden nicht nur große Mengen an Rohstoffen verbraucht, auch der Energiebedarf ist enorm. „Energie wird für die Gewinnung, die Herstellung und Konstruktion benötigt, aber auch für alle Prozesse, die der Erhaltung der menschengemachten Umwelt dienen“, erklären die Forscher.

Das aber hat Folgen: „Pro Tonne Materialbestand werden für Konstruktion und Erneuerung 62 Kilogramm Kohlenstoff als CO2 emittiert“, berichten Krausmann und seine Kollegen. Pro Jahr kommen dann weitere acht Kilogramm Kohlenstoff bei der Nutzung der Bestände hinzu. Angesichts der Tatsache, dass beim Materialzuwachs bisher kein Ende in Sicht ist, seien dies schlechte Aussichten für das Klima.

Nachhaltigere Ressourcennutzung nötig

Nach Ansicht der Wissenschaftler ist künftig eine nachhaltigere Ressourcennutzung dringend nötig. Um Rohstoffe und Energie zu sparen, müsste beispielsweise die Recyclingrate erhöht werden. „Zurzeit stammen nur zwölf Prozent der in die Bestände fließenden Materialien aus Recycling“, sagt Krausmann. Da sei noch viel Luft nach oben.

Um den Energieverbrauch und damit die Emissionen künftig nicht ins Unendliche wachsen zu lassen, sei eine Entkoppelung von Wirtschafts- und Infrastrukturwachstum nötig. Um dies zu erreichen, schlagen die Forscher unter anderem eine intensivere Nutzung bestehender Infrastrukturen und Objekte vor, ein effizienteres Design und längere Nutzungszeiten. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017; doi: 10.1073/pnas.1613773114)

(PNAS/ Alpen-Adria-Universität, 09.02.2017 – NPO)

9. Februar 2017