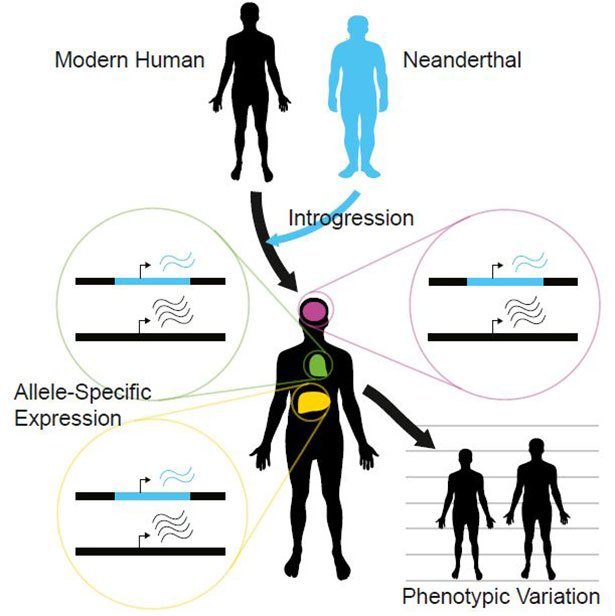

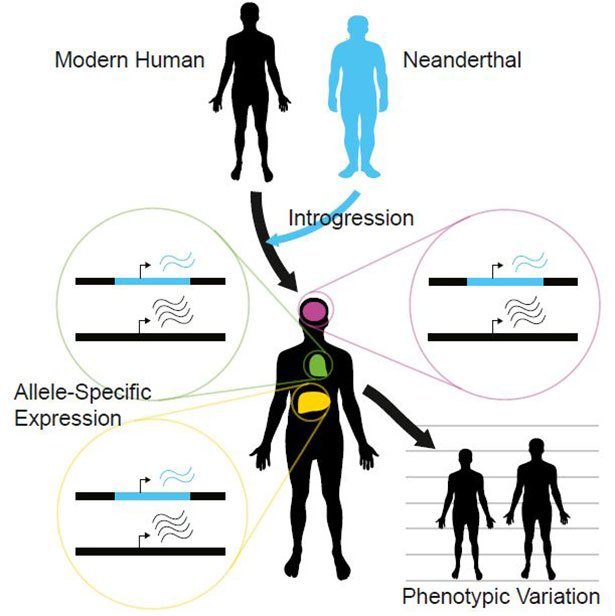

Für ihre Studie testeten die Forscher dann, wie stark jedes dieser beiden Allele in verschiedenen Körpergeweben abgelesen wird. Erkennbar wird dies an der Menge der RNA, die von diesen Genabschnitten produziert wird. Je aktiver das Allel, desto mehr RNA wird hergestellt und desto mehr Baupläne für das entsprechende Protein kann die Zelle dann umsetzen.

So wirken die Neandertaler-Allele in unserem Erbgut © Cell

Gegenseitige Beeinflussung

Das Ergebnis: „Selbst 50.000 Jahre nach der letzten Paarung von Neandertaler und Mensch, können wir noch messbare Einflüsse auf die Genexpression feststellen“, berichtet Koautor Joshua Akey von der University of Washington. Die Neandertaler-Allele erweisen sich nicht nur als heute noch aktiv, sie beeinflussen auch, wie stark bestimmte moderne Gene und Genvarianten bei uns abgelesen werden.

Wie die Forscher herausfanden, gibt es dabei auffallende Unterschiede darin, welches der beiden Allele aktiver ist. „Bei etwa 25 Prozent der von uns getesteten Genorte können wir einen Unterschied in der Genexpression zwischen beiden Allelen feststellen“, berichtet McCoy. In einigen Genen war die Neandertaler-Variante aktiver, darunter in einem Gen für den Immun-Botenstoff Interleukin-18. In anderen Fällen hemmte die moderne Genkopie die Aktivität des Neandertaler-Allels.

Hirn und Hoden als Extreme

Besonders auffallend war die Diskrepanz in den Zellen des Gehirns und im männlichen Hodengewebe. „Das Ausmaß, in dem die Neandertaler-Allele im Gehirn heruntergeregelt waren, ist erstaunlich“, sagen McCoy und seine Kollegen. Vor allem im Kleinhirn und den Basalganglien wird die von unserem Eiszeitvetter geerbte Genvariante sehr effektiv unterdrückt. Das könnte erklären, warum beispielsweise das Kleinhirn beim Homo sapiens deutlich größer ist als beim Neandertaler.

Im Hodengewebe betraf die Hemmung der Neandertaler-Allele unter anderem Gene, die für die Beweglichkeit der Spermien wichtig sind. Auffallend war zudem, dass alle Gene, die im Hoden besonders aktiv sind, gar keine Neandertaler-Varianten mehr besaßen, wie die Wissenschaftler berichten.

Dies bestätigt einerseits das erst kürzlich festgestellte umfangreiche Löschen von Neandertaler-Genen aus unserem Erbgut im Laufe unserer Weiterentwicklung. Gleichzeitig könnte die besondere Verarmung der Neandertalerrelikte im Hoden darauf hindeuten, dass männliche Nachkommen einer Kreuzung beider Menschenarten vielleicht unfruchtbar waren.

Prägend bis heute

„Die Kreuzung von Neandertalern und modernen Menschen war nicht einfach etwas, das vor 50.000 Jahren passierte und uns heute nichts mehr angeht“, sagt Akey. „Stattdessen beeinflussen die Genschnipsel unseres Neandertalererbes unsere Genexpression noch heute auf nachdrückliche und wichtige Weise.“

Die von unserem ausgestorbenen Vetter geerbten Gene halfen demnach nicht nur in der Vergangenheit, uns zu dem zu machen, was wir heute sind. Sie beeinflussen auch jetzt noch unsere Biologie. (Cell, 2017; doi: 10.1016/j.cell.2017.01.038)

(Cell Press, 24.02.2017 – NPO)

24. Februar 2017