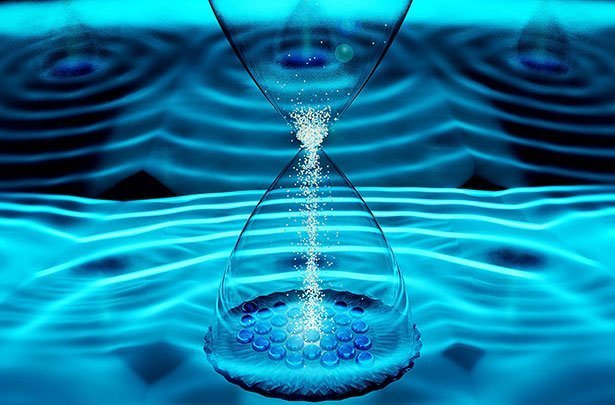

Aber lassen sich diese theoretisch postulierten Zeitkristalle auch in die Realität umsetzen? An dieser Frage tüftelten in den letzten Jahren gleich zwei Forscherteams – eines an den Universitäten Harvard und Princeton und eines unter Leitung der University of Maryland. Jetzt haben es beide Teams geschafft, auf unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Materialien Zeitkristalle zu erzeugen.

Umklappende Ionen-Spins

Der erste Zeitkristall besteht aus zehn Ytterbium-Ionen, die in einem elektrischen Feld über einer Oberfläche in der Schwebe gehalten werden. Christopher Monroe von der University of Maryland und seine Kollegen traktierten diese Ionen mit regelmäßigen Laserpulsen, die die Spins der Teilchen umklappen ließen und so das System daran hinderten, ins Gleichgewicht zu kommen.

Das Seltsame jedoch: Die Ytterbium-Ionen folgten nicht dem Takt des Lasers, sondern bildeten eine eigene Wechselschwingung aus. Sie klappten nur bei jedem zweiten Puls um. Nach Angaben der Physiker spricht dies dafür, dass dieses System eine eigenständige, zeitlich diskrete Struktur eingenommen hat – es ist ein Zeitkristall. „Die Oszillation und Synchronisation der interagierenden Spins zeigt, dass dieser Zeitkristall robust auf Störungen im antreibenden Puls reagiert“, berichten die Forscher.

Schwingende Lücken im Diamantgitter

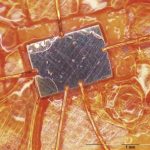

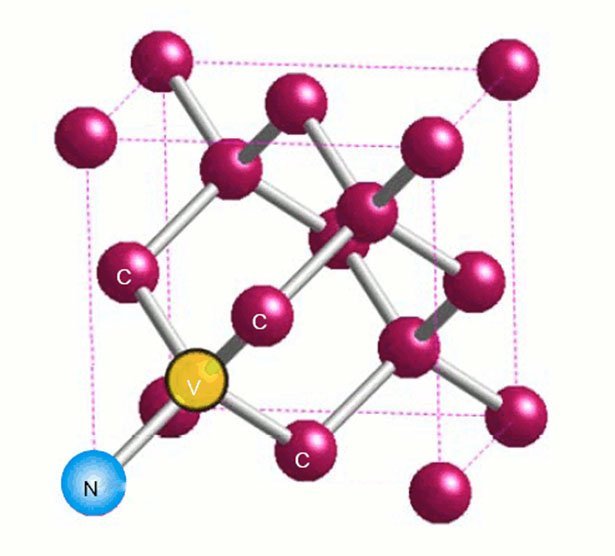

Der zweite Zeitkristall besteht aus einem synthetischen Diamanten, in dem das Kohlenstoffgitter rund eine Million Fehlstellen aufweist, sogenannte Stickstoff-Lücken. An diesen Stellen fehlt ein Kohlenstoffatom, stattdessen lagern sich an dieser Lücke Stickstoffatome an. Sonwoon Choi von der Harvard University und seine Kollegen lösten in diesen Lücken mittels Mikrowellen ebenfalls ein Umklappen von Spins aus.

Und auch bei diesem System entstand ein periodischer, doppelt so langsamer Takt im Wechselmuster der Spins. „Dieses System bricht damit die zugrundeliegende zeitliche Symmetrie des Pulses und bildet die diskrete Ordnung eines Zeitkristalls“, berichten die Physiker.

Neuer Zustand der Materie

Damit scheint bewiesen, dass es die einst als unmöglich geltenden Zeitkristalle tatsächlich geben kann. „Beide Gruppen präsentieren Beweise für einen Zeitkristall“, meint auch Chetan Nayak von der University of California in Santa Barbara in einem begleitenden Kommentar. „Auch wenn nun noch gezeigt werden muss, dass diese Oszillationen auch über längere Zeit in Phase bleiben und nicht durch Fluktuationen verwaschen werden.“

Die Existenz der Zeitkristalle bedeutet zwar nicht, dass Zeitreisen wie in der Serie „Dr. Who“ damit in greifbare Nähe rücken. Doch es könnte für diesen neuen Materiezustand in Zukunft durchaus Anwendungen geben. Sie könnten beispielsweise helfen, Daten in Quantencomputern besser gegen Störungen abzusichern, wie die Forscher erklären.

„Noch liegen alle Anwendungen unserer Arbeit zwar weit in der Zukunft“, betont Monroe. „Aber diese Experimente helfen uns schon jetzt, mehr über die Funktionsweise dieses komplexen Quantenzustands zu lernen.“ Vedika Khemani vom Harvard-Team ergänzt: „Mit der Schaffung der Zeitkristalle haben wir einen neuen Materiezustand geschaffen und so den Katalog der möglichen Ordnungen in Raum und Zeit um einen Eintrag erweitert.“ (Nature, 2017, doi: 10.1038/nature21413; doi: 10.1038/nature21426)

(Princeton University / University of Texas, 09.03.2017 – NPO)

9. März 2017