Möglich wird dies, weil Krebstumore spezifische, leicht flüchtige Stoffe freisetzen, auf die ein geeigneter Detektor wie die empfindlichen Hundenase anspringen kann. Eine Art künstliche Spürnase für diesen speziellen „Krebs-Geruch“ soll nun die Hundenase als Detektor ablösen. Dazu hat Barreto mit seinen Kollegen einen Atemtest entwickelt, der Spuren von RNA-Molekülen erkennt, die durch Krebswachstum verändert sind.

RNA-Moleküle unterscheiden sich

Im Gegensatz zur DNA ist die RNA nicht in jeder Zelle gleich. Aus einem DNA-Abschnitt können mehrere RNA-Varianten entstehen. In gesunden Zellen liegen solche Varianten in einem bestimmten Verhältnis vor. Die Wissenschaftler haben entdeckt, dass bestimmte Gene RNA-Varianten bilden, die sich hinsichtlich ihrer Menge zwischen kranken und gesunden Zellen unterscheiden und so Aufschluss über den Gesundheitszustand des Patienten geben können.

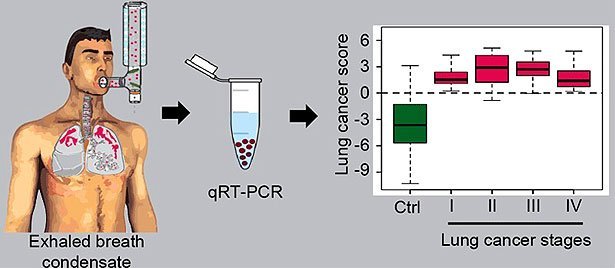

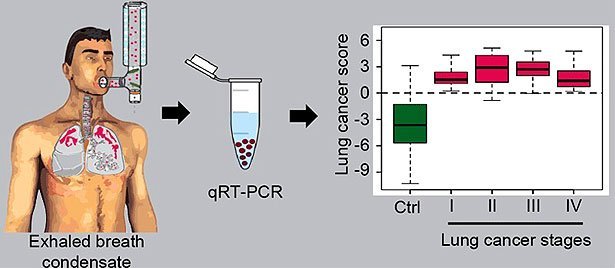

Im Vorfeld hatten die Forscher RNA-Moleküle von gesunden Probanden und Lungenkrebspatienten analysiert, die vom Lungengewebe in die Atemluft abgegeben werden. Dafür hatten sie eine Methode entwickelt, mit der sie diese RNA-Moleküle isolieren können. Diese kommen im Atem nämlich nicht nur in geringen Mengen, sondern häufig auch in kleine Teile zerstückelt vor.

In diesem Vortest stellten die Wissenschaftler fest, dass sich die RNA-Moleküle bei den beiden Testgruppen tatsächlich unterscheiden. Auf Basis ihrer Daten erstellten sie ein Modell zur Diagnose der Erkrankung und entwickelten so einen in der Praxis einsetzbaren Atemtest.

Das Lungengewebe gibt RNA-Moleküle an die Atemluft ab, die aufgefangen und analysiert werden können. So lassen sich Krebszellen in der Lunge aufspüren. © MPI f. Herz- und Lungenforschung/ G. Barreto

Treffsicher wie das Vorbild

Wie gut dieser Test funktioniert, überprüften die Forscher mit 138 Probanden, von denen 78 gesund waren und 60 nachweislich Lungenkrebs hatten. Das Ergebnis: Der Atemtest konnte bei 59 der 60 Patienten mit bekanntem Krebsleiden die Krankheit identifizieren, war also so treffsicher wie sein Vorbild, die Hundenase.

Zwar schlug der Test auch bei einigen gesunden Probanden aus der Kontrollgruppe an. Da der Anteil an falsch-positiven Ergebnissen aber nur bei zehn Prozent lag, war er trotzdem weitaus verlässlicher als die üblicherweise verwendeten Computertomografien. Dort seien den Forschern zufolge über 90 Prozent der positiven getesteten Patienten in Wahrheit gesund. Im Verglich dazu hat die neue Methode nach Angaben der Wissenschaftler eine derart hohe Trefferquote, dass sie im Klinikalltag zur Früherkennung angewendet werden könnte.

Absicherung bei der Früherkennung

„Die Atemluftanalyse könnte die Erkennung von Lungenkrebs in frühen Stadien einfacher und zuverlässiger machen, sie wird die herkömmlichen Verfahren aber nicht völlig ersetzen können“, räumt Barreto. „Er kann jedoch ergänzend eingesetzt werden, um frühe Krebsstadien besser zu erkennen und die falsch-positive Diagnosen zu reduzieren.“

Die Wissenschaftler werden an den bevorstehenden umfangreichen klinischen Studien mitarbeiten. Zudem wollen sie auch zur Früherkennung anderer Erkrankungen RNA-Profile nutzen. So könnten kleinste Veränderungen, gleich einem RNA-Fingerabdruck des Gewebes, kranke Zellen verraten und eine schnelle Behandlung ermöglichen. (Embo Molecular Medicine, 2017; doi: 10.15252/emmm.201606382)

(Max-Planck-Gesellschaft, 21.04.2017 – CLU)

21. April 2017