Einflussreiche Duftnote: Der blumige Duftstoff Hedion aktiviert beim Menschen einen Pheromonrezeptor – und beeinflusst dadurch unser Verhalten. Experimente zeigen: Ist der Duft in bewusst kaum wahrnehmbarer Konzentration in einem Raum vorhanden, zeigen Probanden verstärkt reziproke Verhaltensweisen. Die Forscher deuten dies als Hinweis darauf, dass Pheromone nicht nur bei Tieren, sondern auch beim Menschen wirken könnten. Wie groß die Bedeutung solcher Botenstoffe für unsere soziale Interaktion wirklich ist, bleibt jedoch umstritten.

Die Nase ist womöglich unser leistungsfähigstes Sinnesorgan – auch, wenn uns das oft nicht bewusst ist. Immerhin kann sie vermutlich mehr als eine Billion Duftnoten unterscheiden, wie „Schnüffelstudien“ nahelegen. Viele dieser Gerüche nehmen wir allerdings erst in höheren Konzentrationen wahr. Doch auch unbewusste Duftnoten können eine große Bedeutung haben, beispielsweise bei der Partnerwahl.

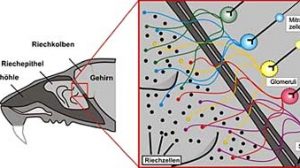

Bei vielen Tieren sind derartige Duftsignale ein unerlässliches Mittel zur Kommunikation und sozialen Interaktion. Ob Hirsch, Kaninchen oder Ameise: Sie alle produzieren spezielle chemische Stoffe, mit deren Hilfe sie ihren Artgenossen Botschaften senden und zum Beispiel Paarungsbereitschaft signalisieren. Beim Menschen ist die Duftkommunikation über solche Pheromone dagegen nicht verbreitet – oder doch? Diese Frage ist unter Wissenschaftlern hoch umstritten.

Es liegt was in der Luft

Klar ist: Auch der Mensch verfügt über einen Pheromonrezeptor – und kürzlich haben Forscher gezeigt, dass dieser durch den blumigen Duftstoff Hedion aktiviert wird. Als Folge wird eine Gehirnregion erregt, die an der Hormonsteuerung beteiligt ist. Bei Frauen ist dieser Effekt deutlich größer als bei Männern. Doch beeinflusst der Duft dadurch auch unser Verhalten? Ein Team um Sebastian Berger von der Universität Bern hat dies nun untersucht.