Aktive Methanaustritte bis heute

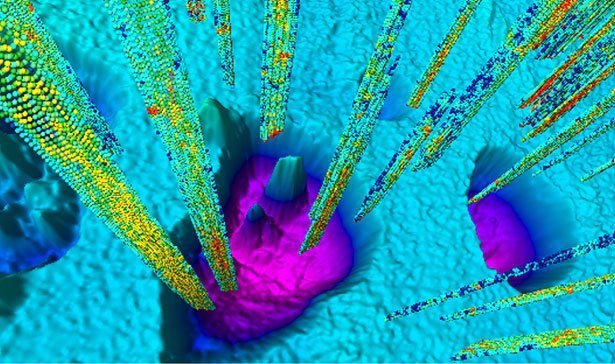

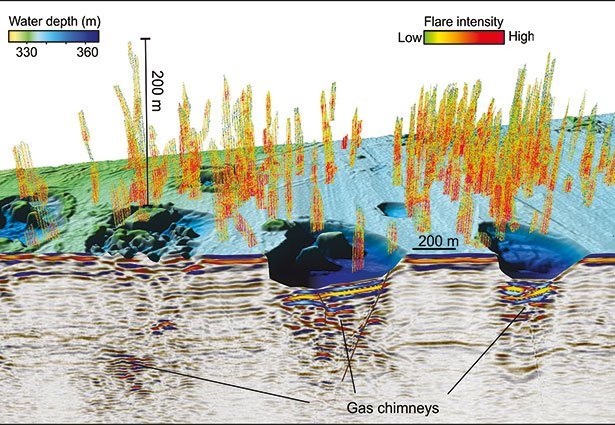

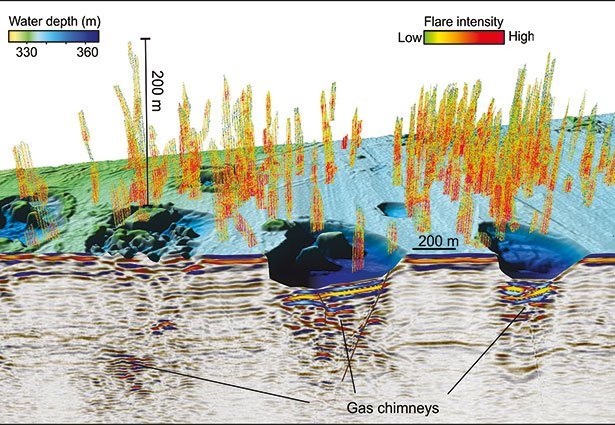

Aus dem Inneren und den Hängen dieser Krater steigen hunderte von Methangas-Fahnen auf, wie Sonarmessungen enthüllten. Das aufsteigende Gas bildet dabei bis zu 200 Meter dicke Säulen aus Methanbläschen. Damit sind diese aktiven Gasquellen nicht unbedingt größer als bereits bekannte Methanaustritte. Doch die Krater in ihrem Umfeld zeugen von einer viel dramatischeren Vergangenheit.

Aus den Kratern und Erhebungen am Meeresgrund steigt bis heute Methan auf © M. Winsborrow/ CAGE

Denn wie die Analysen ergaben, müssen die riesigen Krater am Ende der letzten Eiszeit entstanden sein – als sich die massiven Eispanzer langsam aus der Barentssee zurückzogen. Dadurch wurde die zuvor durch das Gewicht des Eises und die Kälte stabilisierten Gashydrate abrupt instabil – und das Gas brach in gewaltigen Explosionen aus dem Meeresgrund hervor.

„Dampfkochtopf“ unter dem Eis

„Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Dampfkochtopf“, erklärt Andreassen. „Wenn man den Druck nicht reguliert, steigt er immer weiter an, bis es irgendwann eine Explosion gibt.“ Ähnlich sei dies beim Gashydrat der Barentssee gewesen: Tausende Jahre lang lag das Eis wie ein Deckel auf dem Meeresgrund und sorgte für einen Überdruck.

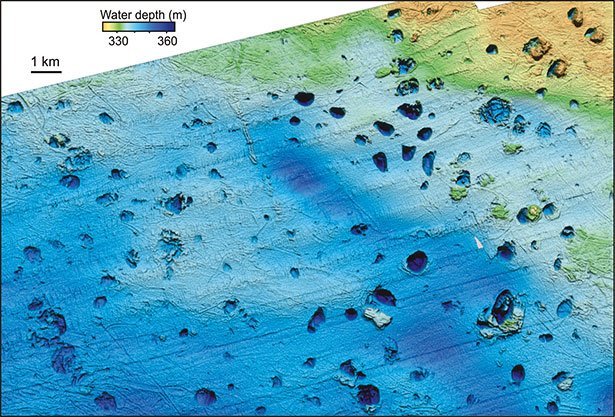

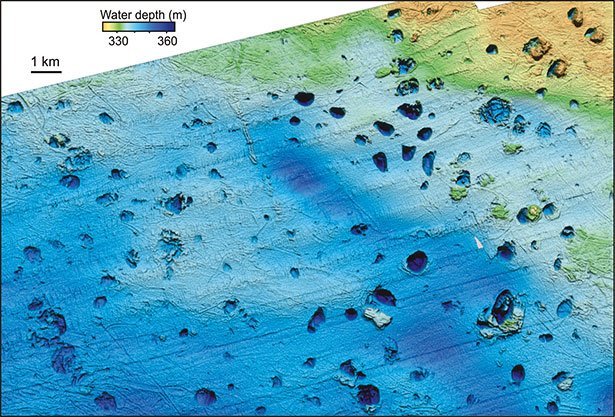

Als dann das Eis dünner wurde, kam es zu einer Entlastung und Erwärmung des Meeresgrunds. Dadurch stieg Methan aus tiefer liegenden Gashydraten in die Höhe und wölbte zunächst den Untergrund auf – ausgedehnte Hügel entstanden, von denen bis heute einige erhalten sind. Doch als es vor rund 12.000 Jahren noch wärmer wurde, brach das Gas aus den Hügeln hervor – es kam zu gewaltigen Gasausbrüchen.

Allein im Untersuchungsgebiet entdeckten die Forscher hunderte Krater vergangener Methanausbrüche. © K. Andreassen/ CAGE

Doppelte Fläche Russlands betroffen

„Die dabei freigesetzten Methanmengen müssen beeindruckend gewesen sein“, meint Andreassen. Die Forscher vermuten, dass der Eisrückzug ähnliche Ausbrüche im gesamten Nordpolargebiet verursachte. Ihren Schätzungen nach könnten Gashydratvorkommen auf einer Fläche von insgesamt 33 Millionen Quadratkilometern betroffen gewesen sein – das ist etwa die doppelte Fläche Russlands.

„Ob und wie stark diese abrupten und massiven Methanaustritte die Atmosphäre erreichten und beeinflussten, muss allerdings noch geklärt werden“, betont Andreassen. Sie hält es aber angesichts der Heftigkeit und großen Gasmenge der Ausbrüche für durchaus möglich. „Zwar sind solche großen Ausgasungen selten, aber ihre Auswirkungen könnten erheblich stärker sein als die vieler kleiner Methanaustritte“, so die Forscherin.

Ausbrüche auch heute noch?

Beunruhigend an diesem Fund sind die Analogien zur Gegenwart: Ähnlich wie am Ende Eiszeit schrumpfen auch heute in den Polargebieten die Eisdecken rapide. Durch den Klimawandel ziehen sich Gletscher zurück und das Eis entlang der Küsten wird dünner. Doch auch vor den Küsten der Westantarktis und Grönlands liegen Gashydratvorkommen im Meeresgrund.

„Unsere Studie liefert uns ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit dafür, was entlang der heutigen, sich zurückziehenden Eisdecken passieren könnte“, sagt Andreassen. Angesichts der Krater in der Barentssee schließen die Forscher nicht aus, dass solche dramatischen Methanausbrüche auch in der nahen Zukunft auftreten könnten – sollte der Klimawandel so weitergehen. (Science, 2017; doi: 10.1126/science.aal4500)

(CAGE – Center for Arctic Gas Hydrate, Climate and Environment / AAAS, 02.06.2017 – NPO)

2. Juni 2017