Meteoriten als Zeitzeugen

Frühere Analysen hatten schon gezeigt, dass kohlenstoffhaltige und nichtkohlenstoffhaltige Meteoriten offenbar aus zwei ganz verschiedenen Materialreservoirs in der Urwolke entstanden sind. „Dieser Unterschied könnte entweder eine zeitliche Veränderung in der Zusammensetzung der Urwolke widerspiegeln oder aber eine räumliche Trennung des Materials – beispielsweise durch den Jupiterorbit“, erklären die Wissenschaftler.

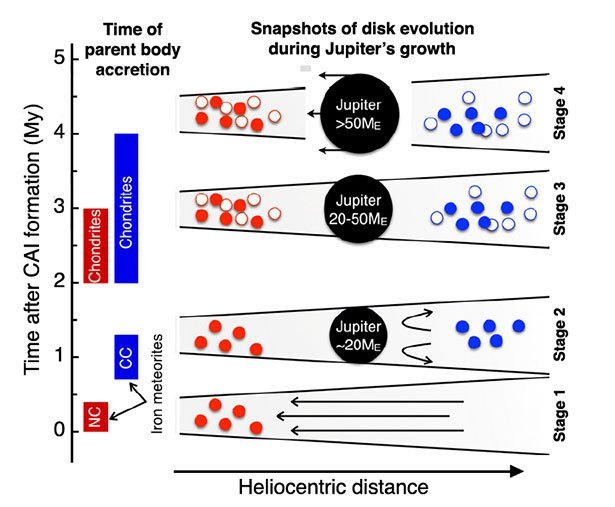

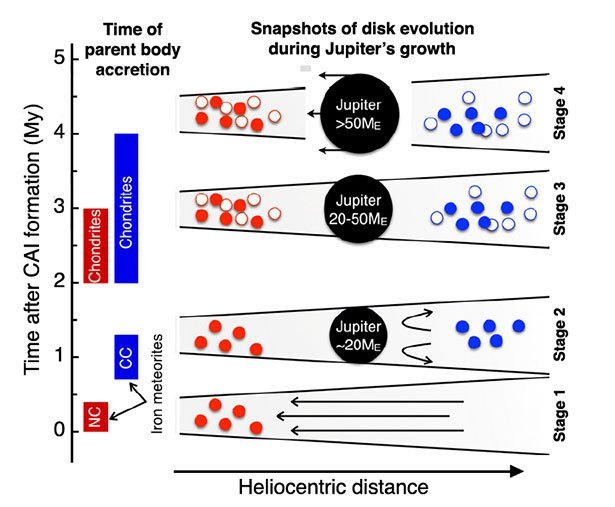

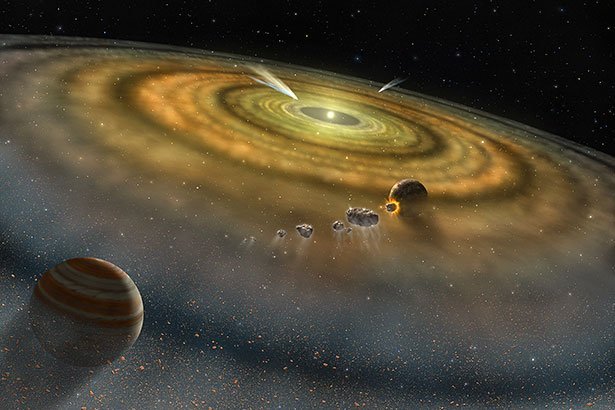

Entstehung des Jupiter und der kohlenstoffhaltigen (CC) und nichtkohlenstoffhaltigen (NC) Meteoritenvorläufer. © Kruijer et al./ PNAS

Ob es in der Urwolke eine räumliche oder zeitliche Trennung der Materiereservoire gab, untersuchten die Forscher anhand von 19 Eisenmeteoriten aus sechs verschiedenen Klassen. Diese analysierten sie auf ihre Wolfram- und Molybdän-Isotopengehalte.

Barriere in der Urwolke

Das Ergebnis: Die Meteoriten entstanden zwar teilweise zeitgleich, aber aus zwei unterschiedlich zusammengesetzten Bereichen der Urwolke, wie die Isotopenanalysen ergaben. Diese räumliche Trennung des „Baumaterials“ begann rund eine Million nach Entstehung des Sonnensystems und hielt rund drei Millionen Jahre an, wie die Forscher ermittelten.

„Eine so langanhaltende räumliche Trennung kann nicht einfach nur eine große Entfernung zwischen den beiden Materialreservoiren widerspiegeln, denn dann hätten sich die Komponenten früher wieder vermischen müssen“, sagen Kruijer und seine Kollegen. Ihrer Ansicht nach lässt dies nur einen Schluss zu: Die Trennung der beiden Urwolkenbereiche muss durch eine Barriere bewirkt worden sein.

Diese Barriere war höchstwahrscheinlich der Kern des jungen Jupiter: „Der plausibelste Mechanismus für die Trennung zweier solcher Reservoire ist die Akkretion eines Gasriesen zwischen ihnen“, konstatieren die Forscher. „Denn dies hätte eine Lücke in die Akkretionsscheibe gerissen und so die Einwärtsdrift von Staubteilchen verhindert.“ Als größter und innerster Gasriese im Sonnensystem ist der Jupiter dafür der wahrscheinlichste Kandidat.

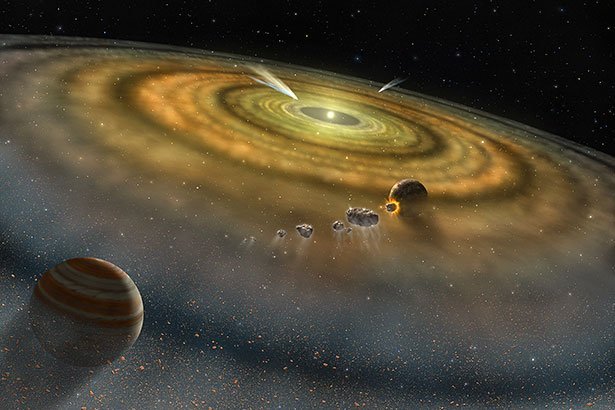

Die Präsenz des Proto-Jupiter in der Urwolke beeinflusste auch die Bildung der inneren Gesteinsplaneten. © NASA/FUSE/ Lynette Cook

Jupiter ist der älteste

Das aber bedeutet, dass der Jupiter schon rund eine Million Jahre nach Entstehung des Sonnensystems existierte und eine Größe von mindestens 20 Erdmassen erreicht hatte – denn nur dann hätte er eine ausreichend große Lücke in die Urwolke gepflügt. In den folgenden rund drei Millionen Jahren wuchs Gasplanet dann weiter bis auf rund 50 Erdmassen an, wie die Forscher erklären.

„Das macht Jupiter zum ältesten Planeten in unserem Sonnensystem“, sagen Kruijer und seine Kollegen. Denn die Erde und die anderen Gesteinsplaneten wuchsen gängiger Theorie nach eher langsam und erst nach Auflösung des Ur-Gasnebels heran. Deshalb sind sie heute eher gasarm. Gasplaneten wie der Jupiter dagegen entstanden deutlich schneller.

Ursache für kleine Innenplaneten?

Die neue Datierung des Jupiter als Methusalem könnte auch die seltsamen Eigenheiten des Sonnensystems erklären: In kaum einem anderen bekannten Planetensystem beginnen die innersten Planeten so weit außen und sind so klein und gasarm wie bei uns. Bisher sahen Planetenforscher vor allem die spätere Wanderung des Jupiter als Ursache dafür.

Doch die neuen Daten belegen, dass schon die frühe Präsenz des Jupiterkerns die eher schmächtigen inneren Planeten erklären könnte. Der junge Jupiter riss eine Lücke in die Urwolke und verhinderte so den Materienachschub von außen. Dadurch reichte das „Baumaterial“ innen zwar für Planeten von der Größe der Erde und darunter, nicht aber für die Bildung von größeren Supererden, wie die Wissenschaftler erklären. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017; doi: 10.1073/pnas.1704461114)

(PNAS, 13.06.2017 – NPO)

13. Juni 2017