Gebildet innerhalb weniger Monate

Das Spannende daran: Diese Krater sind innerhalb weniger Monate entstanden. Als die Forscher im Juli 2015 den Meeresboden im Gebiet des Helgoland-Riffs erstmals erkundeten, war noch nichts zu sehen. Anders dagegen bei ihrer Rückkehr im November 2015: „Wir waren überrascht, als wir plötzlich eine Kraterlandschaft gesehen haben, wo sonst nur ebene Sandfläche war“, berichtet Krämer.

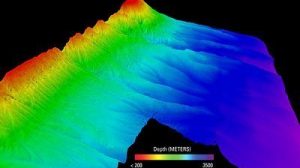

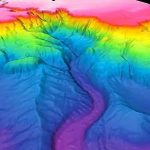

Detailansicht aus dem Kraterfeld. Der zuvor ebene Meeresboden ist übersät mit Kratern (blau) und Hügeln (rot). © Marum

Innerhalb von nur knapp fünf Monaten haben sich demnach mehr als 300.000 solcher Strukturen am Meeresgrund gebildet. Dabei wurden rund 6,9 Millionen Kubikmeter Sediment umgelagert – so viel wie in 200.000 Standardcontainer passen würde. Wie die Wissenschaftler erklären, sprechen auch die Form und Kornverteilung der einzelnen Krater für einen extrem dynamischen Eruptionsprozess.

Heftige Ausbrüche von Methangas

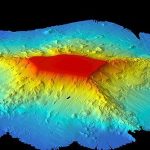

Ursache der abrupten Kraterbildung sind starke Ausbrüche von Methangas aus dem Meeresgrund, wie die Forscher berichten. Bei Messungen registrierten sie auch im Nachhinein noch zehnfach erhöhte Methankonzentationen im Meerwasser dieses Gebiets. Auch die Form der Krater entspricht denen der typischen „Pockmarks“: der Formationen, die bei dynamischen Ausbrüchen von Gas oder Flüssigkeiten aus dem Untergrund entstehen.

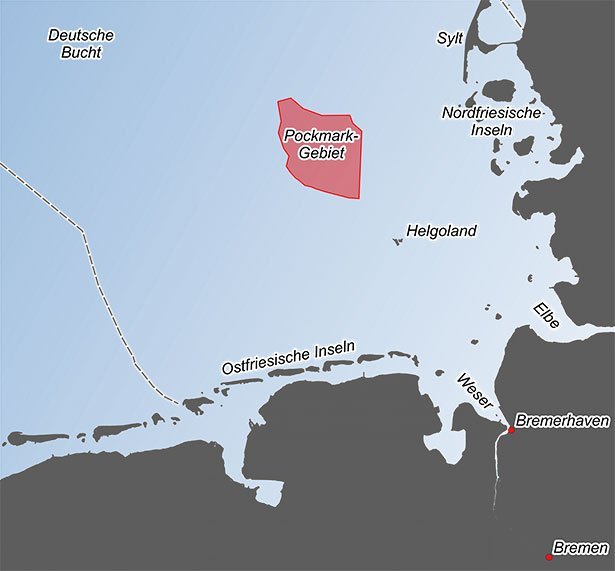

Zwar wurden Pockmarks schon in anderen Bereichen der Nordsee gefunden, noch nie aber in der Deutschen Bucht, wie Krämer und seine Kollegen berichten. Es sei das erste Mal, dass in der deutschen Nordsee die Spuren von massiven Methanausbrüchen beobachtet wurden – und noch dazu so frische.

Der Auslöser: Pflanzenreste und ein Sturm

Woher aber stammt das Methan? Und warum wurde es so abrupt freigesetzt? Die Wissenschaftler vermuten, dass das Gas aus der Zersetzung alten Pflanzenmaterials stammt, dass über die Flüsse Eider und Elbe in die Nordsee eingetragen wurde. Dieses organische Material wurde im Laufe der Zeit von Sediment überdeckt, wodurch das von Bakterien gebildete Methan nicht abziehen konnte.

Lage des entdeckten Pockmark-Feldes bei Helgoland-Riff in der Deutschen Bucht © Open Street Map

„Die besonders hohen Wassertemperaturen am Meeresgrund im Jahr 2014 und 2015 könnten das Aufsteigen dieses Gases bis knapp unter dem Meeresgrund erleichtert haben“, mutmaßen Krämer und seine Kollegen. „Dort blieb es dann in instabilem Zustand, bis es durch einen Trigger freigesetzt wurde.“

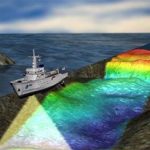

Der finale Auslöser für die Gasausbrüche war dann vermutlich eine Reihe heftiger Stürme im November 2015. Wie die Forscher berichten, erzeugten sie Wellen von bis zu sieben Metern Höhe, die starke Druckschwankungen am Meeresgrund verursachten. Diese wirkten wie eine Pumpe auf das dort gespeicherte Gas. Schließlich gab die Sedimentdecke nach und das Methangas schoss abrupt in die Höhe.

5.000 Tonnen Methangas

Wie viel Methan bei diesen Ausbrüchen austrat, können die Meeresforscher nur schätzen. „Selbst eine vorsichtige Schätzung ergibt aber eine Gasmenge von rund 5.000 Tonnen“, erklärt Krämer. „Das entspricht etwa zwei Dritteln des bisher angenommenen jährlichen Ausstoßes der gesamten Nordsee.“ Ob dieses Methan im Ozean blieb oder bis in die Atmosphäre gelangte, ist bisher noch nicht geklärt.

Verglichen mit den menschgemachten Methanemissionen ist der Beitrag des entdeckten Pockmark-Feldes gering. Er macht nur rund 0,5 Prozent des jährlichen antropogenen Methanausstoßes Deutschlands aus, wie die Forscher erklären. Allerdings vermuten sie, dass dieser Methanausbruch auch in der deutschen Nordsee keine Ausnahme war. Denn in vielen Gebieten der südlichen Nordsee und in ähnlichen Schelfgebieten geben es wahrscheinlich ähnlich instabile Methanreservoire.

Ein wichtiger Beitrag zum globalen Methanhaushalt aus solchen hoch dynamischen Küstenregionen sei daher möglicherweise bisher übersehen worden. „Wir hoffen, mit unserem Artikel eine wissenschaftliche Diskussion und weitere Untersuchungen über diese Art von Methanquellen anzuregen“, sagt Krämer. (Scientific Reports, 2017; doi: 10.1038/s41598-017-05536-1)

(MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen, 12.07.2017 – NPO)

12. Juli 2017