Doppelt so alt wie die Sonne

Um den Zwergstern dennoch zu datieren, haben die Astronomen jetzt noch einmal alle Eigenschaften des Sterns daraufhin analysiert, was sie über sein Alter verraten könnte. Dazu gehören die Zusammensetzung seiner Gashülle, seine Dichte und die Zahl der Strahlungsausbrüche ebenso wie das Tempo, mit dem dieser Stern um das Milchstraßenzentrum kreist.

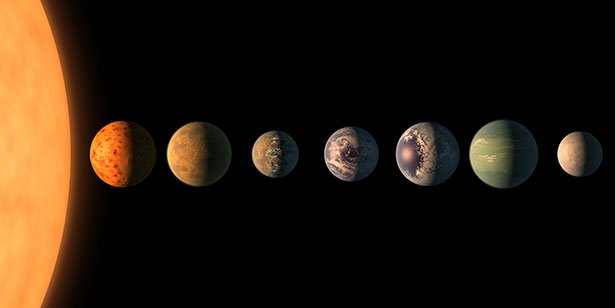

Die sieben Erdzwillinge von TRAPPIST-1 dürfte es eigentlich gar nicht geben - sie widersprechen beiden gängigen Planetenbildungs-Modellen. © NASA/JPL-Caltech

Das Ergebnis: TRAPPIST-1 ist erstaunlich alt: Die Astronomen schätzen sein Alter auf gut sieben Milliarden Jahre, möglich sind aber auch bis zu knapp zehn Milliarden Jahre. Der nahe Zwerg könnte damit doppelt so alt sein wie unsere Sonne. „Dieses Alter hat bedeutende Auswirkungen sowohl auf die Stabilität als auch die Habitabilität der ihn umkreisenden Planeten“, erklären Burgasser und seine Kollegen.

Stabiler und langlebiger als gedacht

Dies bedeutet unter anderem, dass dieses Planetensystem stabiler sein muss als angenommen. Denn eigentlich liegen die Umlaufbahnen der Planeten so dicht beieinander, dass sie nach gängigen Modellen gar nicht hätten entstehen dürfen. Dennoch existieren sie – und das schon seit Milliarden von Jahren. „Die Planeten müssen sich gemeinsam entwickelt haben, sonst wäre das System schon vor langer Zeit auseinandergefallen“, sagt Burgasser.

Und nicht nur das: TRAPPIST-1 könnte auch noch viele Milliarden Jahre überdauern: „Sehr massereiche Sterne verzehren ihren Fusionsbrennstoff sehr schnell und explodieren schon nach Millionen Jahren in einer Supernova“, erklärt Koautor Eric Mamajek vom Jet Propulsion Laborator der NASA. „Aber TRAPPIST-1 ist wie eine langsam brennende Kerze, die 900 Mal länger leuchten könnte als das Universum momentan alt ist.“

Lebensfreundlich trotz Strahlung?

Was aber bedeutet dies für die Lebensfreundlichkeit der sieben Planeten? Wie die Astronomen erklären, kann ein hohes Alter hier sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Einerseits sind ältere Sterne weniger aktiv und senden daher seltener potenziell tödliche Strahlenausbrüche in Richtung ihrer Planeten. Solche Duschen mit harter Röntgenstrahlung gelten als eher hinderlich für die Entstehung von Leben.

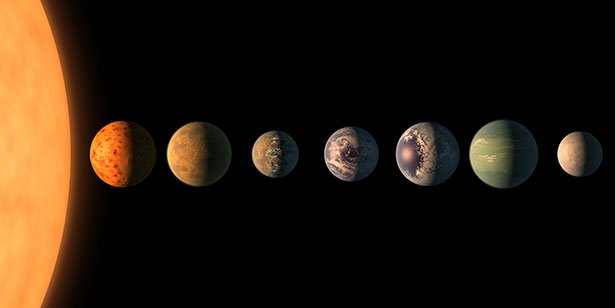

Haben die Planeten von TRAPPIST-1 ihre Atmosphären und ihr Wasser behalten oder wurde es von Sternenwind ins All gerissen? © ESO/ M. Kornmesser

Andererseits liegen die sieben Erdzwillinge so dicht an ihrem Stern, dass sie auch ohne Eruptionen im Laufe der Milliarden Jahre viel Strahlung abbekommen haben. „Wenn es auf diesen Planeten Leben gibt, dann muss es ziemlich zäh sein“, meint Burgasser. „Denn es musste seit Milliarden von Jahren einige potenziell schlimme Szenarien überstehen.“

Sind die Atmosphären erhalten geblieben?

Hinzu kommt: Der Sternenwind könnte den Planeten im Laufe der Zeit einen Großteil ihrer Atmosphäre und sogar ihres Wassers entrissen haben – ähnlich wie beim Mars in unserem Sonnensystem. „Die energiereichen Emissionen von TRAPPIST-1 müssten ausgereicht haben, um von jedem seiner Planeten einen ganzen Ozean verdunsten zu lassen“, berichten die Astronomen. Nur die beiden äußeren Planeten g und h liegen weit genug entfernt, um dieser Erosion zu entgehen.

Sind die vermeintlich lebensfreundlichen Erdzwillinge demnach in Wirklichkeit kalte, tote Welten? Nicht unbedingt, betonen die Forscher. Denn ihre Analysen zeigen auch, dass die TRAPPIST-1-Planeten eine geringere Dichte besitzen als die Erde. In ihrem geschützten Inneren könnten daher genügend Wasser und Gase gespeichert sein, um die Atmosphäre und Ozeane immer wieder nachzufüllen.

Wie es auf den sieben Erdzwillingen tatsächlich aussieht, wird sich wohl erst in knapp zwei Jahren zeigen. Im Oktober 2018 soll das neue James Webb-Weltraumteleskop der NASA ins All starten. Seine Auflösung könnte ausreichen, um mehr Informationen über die Planeten und ihre Atmosphären zu liefern. (The Astrophysical Journal, in press; arXiv:1706.0201)

(NASA/Jet Propulsion Laboratory, 17.08.2017 – NPO)

17. August 2017