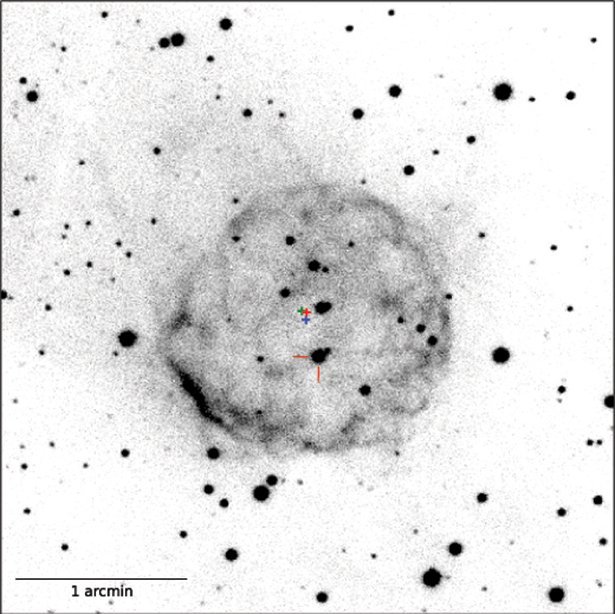

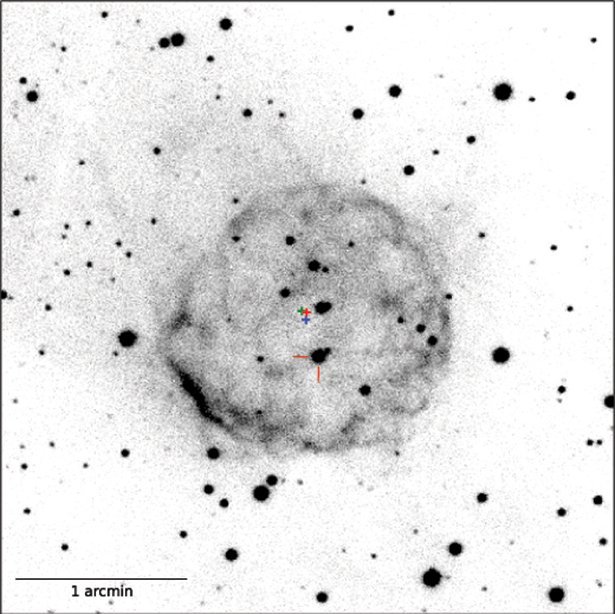

Diese Gaswolke ist der Überrest der Nova Scorpii aus dem Jahr 1437 © K. Ilkiewicz und J. Mikolajewska

Tatsächlich wurden die Astronomen fündig: Sie stießen auf eine Aufnahme aus dem Jahr 1985, in der eine hüllenförmige Gaswolke zu erkennen war. Im Zentrum dieses Explosions-Relikts war jedoch kein passender Stern zu sehen. Aber etwa 15 Bogensekunden vom Zentrum entfernt lag ein Stern, der wechselnde Mengen von UV- und Röntgenstrahlung auszusenden schien. Könnte es sich dabei um den Weißen Zwerg handeln, der die „Nova Scorpii 1437“ getaufte Explosion verursacht hatte?

Frühere Position rekonstruiert

Ein glücklicher Zufall half den Forschern, dies zu klären. Denn um zu rekonstruieren, ob dieser Stern samt Gashülle im Jahr 1437 an der richtigen, mit den Aufzeichnungen übereinstimmenden Stelle stand, brauchten sie mehr Daten über die Bewegung dieses Objekts. Den entscheidenden Hinweis lieferte ihnen eine fast 100 Jahre alte Fotoplatte des Observatoriums von Harvard. Auf der Aufnahme von 1923 war die damalige Position des Sterns zu sehen.

„Dank dieser Aufnahme konnten wir ermitteln, wie sich der Stern seither bewegt hat und dies 600 Jahre zurückrechnen“, erklärt Shara. „Und da war er: Er saß damals mitten im Zentrum unserer Explosionshülle. Das hat uns überzeugt, dass er der Verantwortliche gewesen sein muss.“ Der Stern lag demnach im Jahr 1437 um 1,43 Bogensekunden nach Osten und 3,1 Bogensekunden nach Norden gegenüber seiner heutigen Position verschoben.

„Dies ist die erste Nova aus chinesischen, koreanischen oder japanischen Aufzeichnungen der letzten 2.500 Jahre die sicher ihrem Ursprung zugeordnet werden konnte“, sagt Shara.

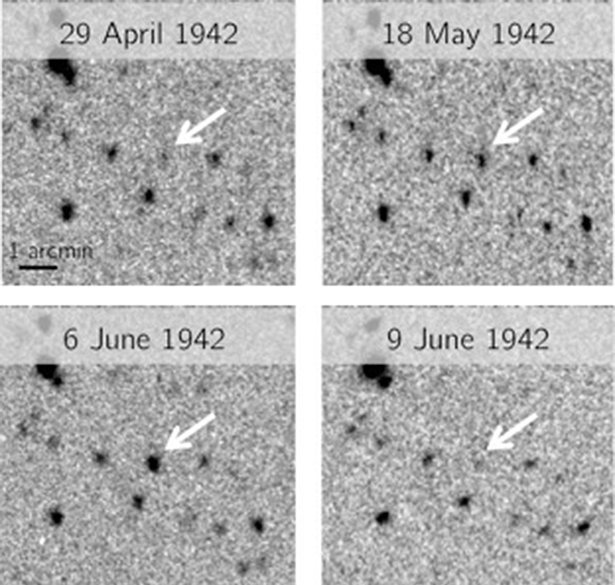

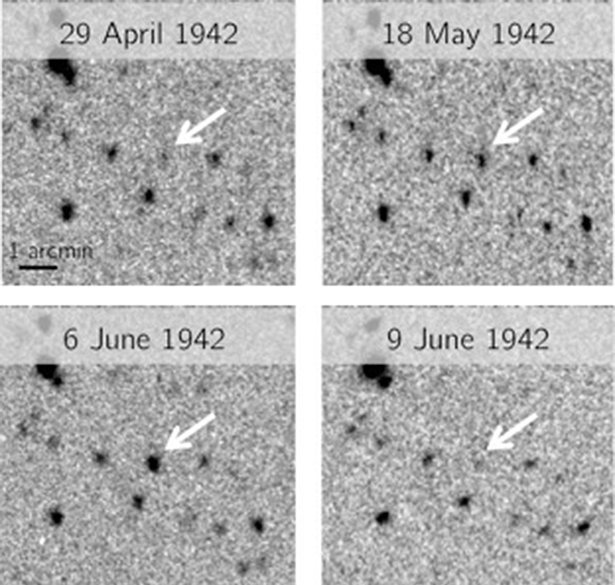

Diese Aufnahmen aus dem Jahr 1942 zeigen einen Zwergnova-Ausbruch des Sternsytems. © Harvard DASCH

Erst Nova, dann Zwergnovae?

Noch Spannender aber: Weitere historische Fotoplatten aus den Jahren 1934, 1935 und 1942 enthüllten, dass dieser Stern damals drei sogenannte Zwergnovae durchlebte. Dabei erhöhte sich die Helligkeit des Sterns um zwei bis vier Magnituden. Im Gegensatz zur Nova explodiere dabei jedoch nicht die Gase an der Oberfläche des Sterns. Stattdessen kommt es in der weiter außen liegenden Akkretionsscheibe aus Gas zu Helligkeitsausbrüchen.

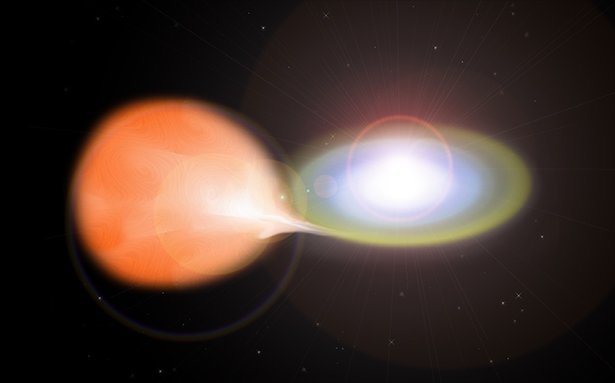

Schon länger vermuten Astronomen, dass diese schwächeren Eruptionen immer dann auftreten, wenn ein Weißer Zwerg nur sehr langsam Gas von seinem Begleiter abzieht. Sie wurden bereits bei einigen sogenannten kataklysmischen Veränderlichen beobachtet. Unklar blieb jedoch, ob diese Zwergnovae auch als Nachwehen einer Nova vorkommen können – bis jetzt. Denn die historischen Aufnahmen dokumentieren nun erstmals Zwergnovas bei einem zuvor als Nova explodierten Stern.

Zyklische Metamorphose

„Ähnlich wie ein Ei, eine Raupe, eine Puppe und ein Schmetterling nur verschiedenen Stadien des gleichen Insekts sind, haben wir nun starke Indizien dafür, dass diese Doppelsterne ebenfalls verschiedene Stadien durchlaufen“, sagt Shara. Nach einer Nova folgt demnach zunächst eine Phase als novaähnlicher Veränderlicher. Einige Jahrhunderte später verlangsamt sich der Gastransfer vom Begleiter und es finden nur noch Zwergnovae statt. Noch später tritt das System in eine Ruhephase ein, nur um dann einige 100.000 Jahre später den Zyklus erneut zu beginnen.

„Bisher hatten wir nie genug Daten, um einen kompletten Zyklus zu verfolgen“, sagt Shara. „Aber als wir die knapp 600 Jahre alte Nova-Beobachtung der Koreaner mit den Zwergnova-Aufnahmen und dem noch heute sichtbaren Nova-Überrest verknüpfen konnten, war das der Durchbruch.“ (Nature, 2017; doi: 10.1038/nature23644)

(American Museum of Natural History, 01.09.2017 – NPO)

1. September 2017