Um diese Frage endgültig zu klären, haben Stefanie Hoehl vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und ihre Kollegen nun Experimente mit sechs Monate alten Babys gemacht. In diesem Alter haben die Kinder in der Regel noch kaum Gelegenheit dazu gehabt, zu lernen, dass diese beiden Tiergruppen negativ sein sollen.

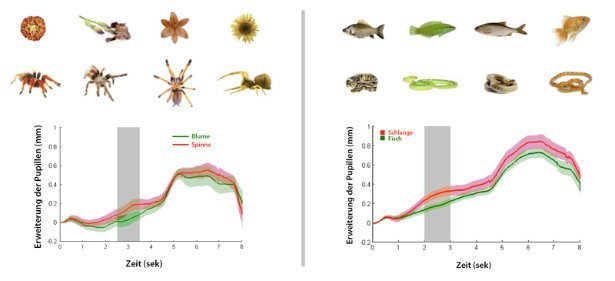

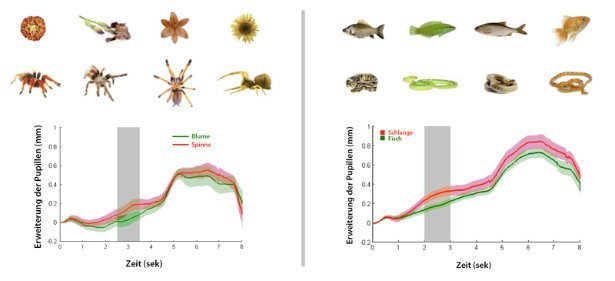

Als die Babys statt einer Blume oder eines Fischs eine Schlange oder Spinne sahen, vergrößerten sich deutlich ihre Pupillen (grüne Kurve im Vergleich zur roten). © MPI CBS

Pupillen verraten Stressreaktion

Im Versuch zeigten die Forscher ihren kleinen Probanden Bilder von unterschiedlichen Tieren und beobachteten deren Reaktion. Dabei machten sie eine entscheidende Entdeckung: „Als wir den Kindern Bilder einer Schlange oder Spinne zeigten statt etwa einer Blume oder eines Fischs gleicher Farbe und Größe, reagierten sie mit deutlich vergrößerten Pupillen“, berichtet Hoehl. „Das ist bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen ein wesentliches Signal dafür, dass das sogenannte noradrenerge System im Gehirn aktiviert wird, das mit Stressreaktionen in Verbindung steht.“

Schon die Kleinsten reagieren demnach beim Anblick von Spinnen und Schlangen deutlich gestresst. Damit ist für das Team klar: Die Angst vor diesen Tieren muss einen evolutionären Ursprung haben. „Bei uns sind offensichtlich von Geburt an Mechanismen im Gehirn verankert, durch die wir sehr schnell Objekte als Spinne oder Schlange identifizieren und darauf reagieren können“, sagt die Neurowissenschaftlerin.

Kurzer Weg zur Phobie

Diese offenbar angeborene Stressreaktion prädestiniert uns wiederum dafür, Spinnen und Schlangen als gefährlich oder eklig zu erlernen. Wenn dann noch weitere Faktoren hinzukommen, kann sich daraus eine echte Angst oder gar Phobie entwickeln, berichtet Hoehl: „Eine starke, panische Abneigung der Eltern oder auch die genetische Veranlagung zu einer überaktiven Amygdala, die wichtig für die Bewertung von Gefahren ist, können hier schnell aus einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber diesen Tieren eine echte Angststörung entstehen lassen.“

Das Interessante dabei: Aus anderen Untersuchungen ist bekannt, dass Babys Bilder von Nashörnern, Bären oder anderen Tieren nicht mit Angst assoziieren – obwohl uns diese theoretisch ebenfalls gefährlich werden können. Was also unterscheidet Spinnen und Schlangen von anderen potenziell bedrohlichen Tiergruppen?

Lange Koexistenz als Erklärung

„Wir vermuten, dass die gesonderte Reaktion beim Anblick von Spinnen oder Schlangen damit zusammenhängt, dass gefährliche Reptilien und Spinnentiere mit dem Menschen und seinen Vorfahren seit 40 bis 60 Millionen Jahren koexistieren – und damit deutlich länger als etwa mit den uns heute noch gefährlichen Säugetieren“, sagt Hoehl. Die Reaktionen, die die heute von Geburt an gefürchteten Tiergruppen auslösen, konnten sich damit über einen evolutionär sehr langen Zeitraum im Gehirn verankern.

Vermutlich ist das auch der Grund, warum moderne Gefahren wie Messer, Spritzen oder Steckdosen Babys nicht zurückschrecken lassen. Sie existieren aus evolutionärer Sicht erst für so kurze Zeit, dass sich dafür keine Reaktionsmechanismen im Gehirn von Geburt an angelegt haben. „Eltern wissen sehr genau, wie schwierig es ist, ihren Kindern beizubringen, sich vor den Risiken unseres Alltags in Acht zu nehmen und zum Beispiel nicht in eine Steckdose zu fassen“, schließt die Forscherin. (Frontiers in Psychology, 2017)

(Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, 20.10.2017 – DAL)

20. Oktober 2017