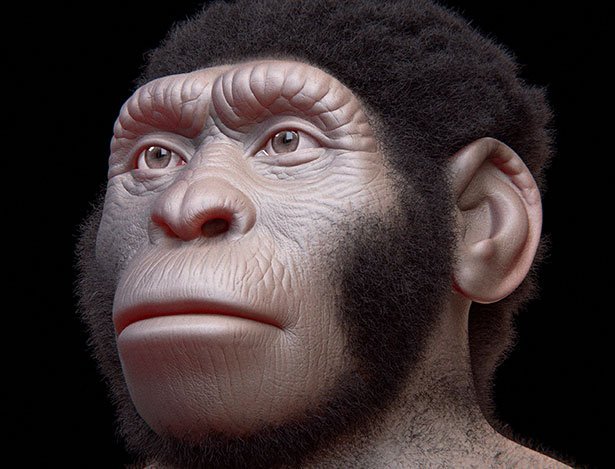

Klein, aber oho: Der Frühmensch Homo naledi hatte zwar ein extrem kleines Gehirn, trotzdem war dieses erstaunlich weit entwickelt, wie nun Hirnabdrücke in Schädelfragmenten enthüllen. Die vor rund 250.000 Jahren lebende Menschenart besaß demnach bereits Hirnstrukturen, die mit Sprache, Werkzeugnutzung und sozialem Lernen verknüpft sind. Homo naledi könnte daher trotz seines rätselhaft geringen Hirnvolumen durchaus fortgeschrittene Fähigkeiten besessen haben, so die Forscher.

Der Homo naledi gibt bis heute Rätsel auf. Denn die 2013 in einer Höhle in Südafrika entdeckten Überreste dieser Frühmenschenart bilden ein merkwürdiges Mosaik primitiver und fortgeschrittener Merkmale.

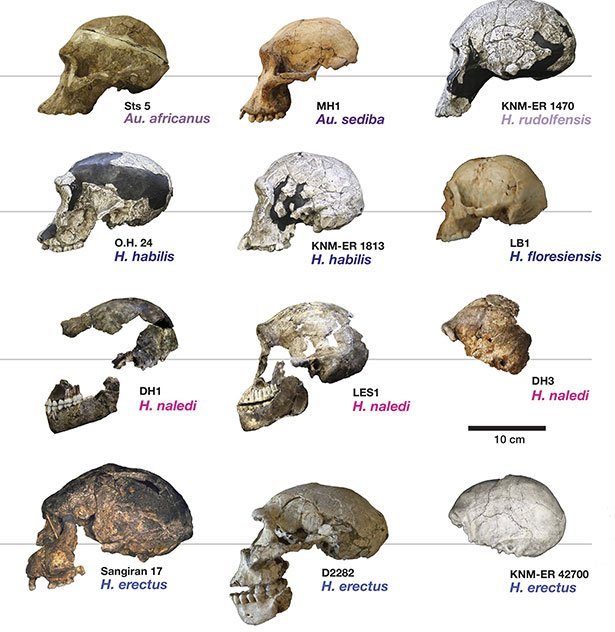

Rätselhaft auch: Zwar lebte der Homo naledi vor erst 335.000 bis 236.000 Jahren und war damit ein Zeitgenosse der ersten Vertreter des Homo sapiens. Dennoch war das Gehirn dieses Frühmenschen mit einem Volumen von nur 460 bis 550 Millilitern so klein wie das eines Australopithecus. Welche Position der Homo naledi im Menschenstammbaum einnimmt, ist daher bis heute ungeklärt.

Verräterische Abdrücke im Schädelknochen

Einen ganz neuen Einblick in das Gehirn des Homo naledi haben nun Ralph Holloway von der Columbia University in New York und seine Kollegen gewonnen. Sie haben unter den Fundstücken der Rising Star-Höhle sieben Schädelfragmente entdeckt, deren Innenseite charakteristische Abdrücke und Wölbungen des Gehirns erahnen lässt.

„Auf diesen Schädel habe ich meine ganze Karriere lang gewartet“, freut sich Holloway. Durch Vermessung dieser Endocasts genannte Abdrücke gelang es ihm und seinem Team, einige entscheidende Hirnstrukturen des Homo naledi zu rekonstruieren. Das erstaunliche Ergebnis: Homo naledi besaß zwar ein ungewöhnlich kleines Gehirn, aber dessen Anatomie war in Teilen schon erstaunlich modern.

Ausbeulung im Stirnlappen

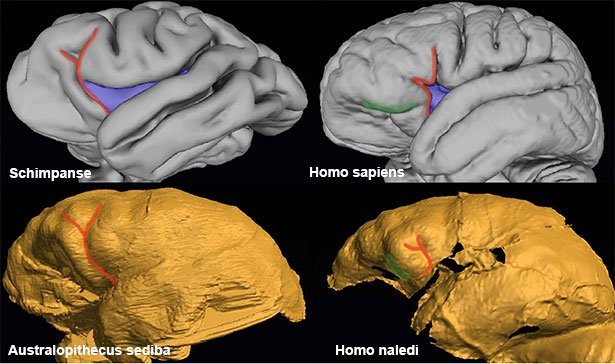

Ein Indiz dafür fanden die Forscher im Stirnlappen des Frühmenschen. Bei Menschenaffen und dem Australopithecus besitzt dieser noch eine ausgeprägte Einkerbung am Hinterrand, den sogenannten fronto-orbitalen Sulcus. Bei der Gattung Homo und dem modernen Menschen jedoch ist diese Kerbe reduziert – der überproportional stark wachsende Stirnlappen überwölbte die Senke.

Wie sich jetzt zeigt, war dies auch beim Homo naledi der Fall: „Der Endocast des Homo naledi hat keinen fronto-orbitalen Sulcus mehr“, berichten die Forscher. Auch am Hinterkopf des Homo naledi entdeckten sie ein eher modernes Merkmal: Die linke Hirnhälfte war gegenüber der rechten ein wenig nach vorne verschoben. „Diese Asymmetrie ähnelt denen späterer Homo-Arten mit größeren Gehirnen“, so Holloway und seine Kollegen.

Indiz für fortgeschrittene Fähigkeiten?

Das Spannende daran: Diese erstaunlich modernen Hirnmerkmale des Homo naledi sind eng verknüpft mit typisch menschlichen Fähigkeiten wie der Sprache, der Werkzeugnutzung, aber auch der sozialen und emotionalen Intelligenz. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte dies darauf hindeuten, dass Homo naledi diese Fähigkeiten zumindest in gewissem Maße besaß – trotz seines sehr kleinen Gehirns.

„Noch ist es aber zu früh, darüber zu spekulieren, ob Homo naledi sprechen konnte“, betont Co-Autor Shawn Hurst von der Columbia University. Doch die Forscher halten es für durchaus möglich, dass sich diese und weitere menschliche Fähigkeiten unabhängig vom Hirnvolumen schon beim Stammvater der Gattung Homo entwickelt haben – die Hirnstruktur war vermutlich dafür entscheidender als die absolute Größe.

Größe ist nicht alles

Gleichzeitig belegt das Gehirn des Homo naledi, dass die Hirnentwicklung unserer Vorfahren weniger geradlinig verlief als lange angenommen. „Homo naledi liefert weitere Belege dafür, dass die Evolution der Hirngröße bei der Gattung Homo sehr unterschiedlich war und dass es kein einfaches Muster einer graduellen Größenzunahme im Laufe der Zeit gab“, sagen Holloway und seine Kollegen.

Warum allerdings der Homo naledi im Gegensatz zu seinen Homo-sapiens-Zeitgenossen ein so kleines Gehirn besaß, ist weiterhin rätselhaft. Wie die Forscher berichten, haben ihre neuen Analysen keine Hinweise für ein nachträgliches Schrumpfen des Gehirns erbracht. Einige Anthropologen nehmen an, dass eine solche Rückbildung bei den Hobbit-Menschen der Insel Flores stattgefunden haben könnte.

Wie und wo der Homo naledi in den Menschenstammbaum passt, bleibt damit noch immer ungeklärt. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; doi: 10.1073/pnas.1720842115)

(University of the Witwatersrand, 15.05.2018 – NPO)