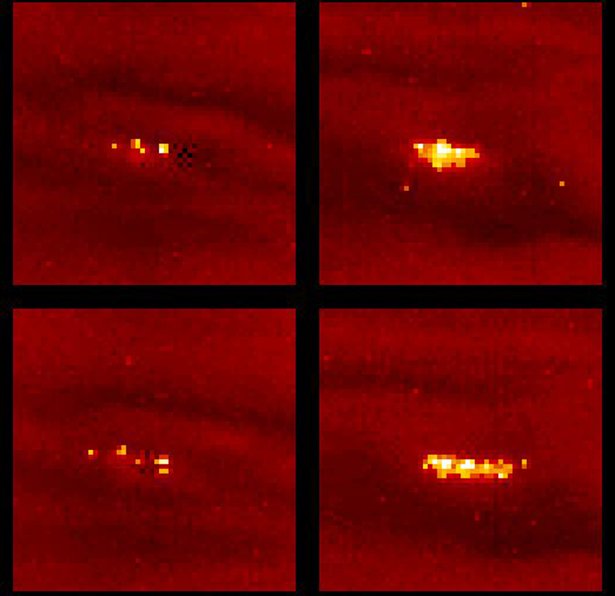

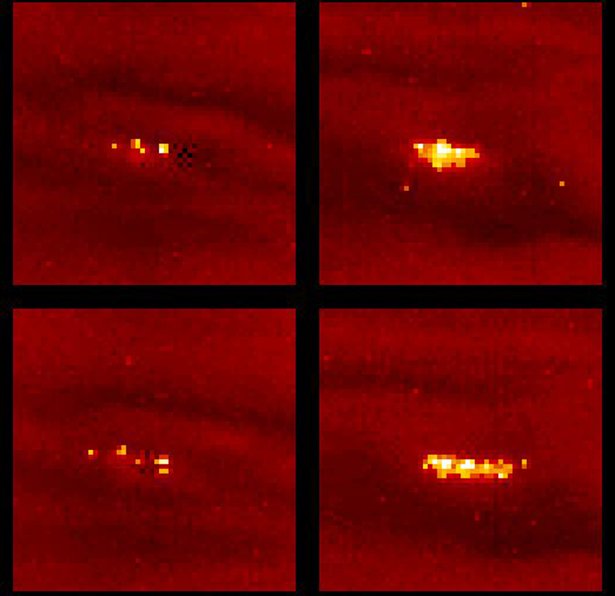

Aufnahmen von Blitzen auf dem Jupiter, gemacht im Jahr 1998 von der Raumsonde Cassini © NASA/JPL-Caltech

Es gibt sie doch!

Jetzt jedoch, fast 40 Jahre nach Voyagers ersten Radioaufnahmen des jovianischen „Blitzpfeifens“, liefert die NASA-Raumsonde Juno endlich eine Erklärung. Als erste konnte diese Sonde die Radioemissionen des Gasriesen aus unmittelbarer Nähe belauschen. Aus weniger als fünf Jupiterradien Entfernung registrierte ihr Mikrowellen-Radiometer schon bei den ersten acht Umkreisungen 377 Blitzschläge und deren begleitende Radiosignale.

Das Überraschende: Im Gegensatz zu allen vorherigen Sonden fing Juno auch die lange gesuchten Radiosignale im Megahertz-Bereich ein. Dabei handelte es sich um ein extrem schnelles, kurzes Pfeifen von wenigen Millisekunden bis wenigen Dutzend Millisekunden Dauer und im Frequenzbereich von rund 600 Megahertz, wie die Forscher berichten. Seltener erreichte das Pfeifen sogar den Gigahertzbereich. „Das ist ähnlich dem, was man auch bei irdischen Blitzen findet“, erklärt Brown.

Auffallende Blitzruhe am Äquator

Insgesamt detektierte die Juno-Sonde Blitzraten von bis zu vier Blitzen pro Sekunde. „Das entspricht etwa der Rate in irdischen Gewittern und ist rund sechsmal höher als noch auf Basis der Voyagerdaten angenommen“, erklären Ivana Kolmasova von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und ihre Kollegen in einem zweiten Fachartikel zum Thema.

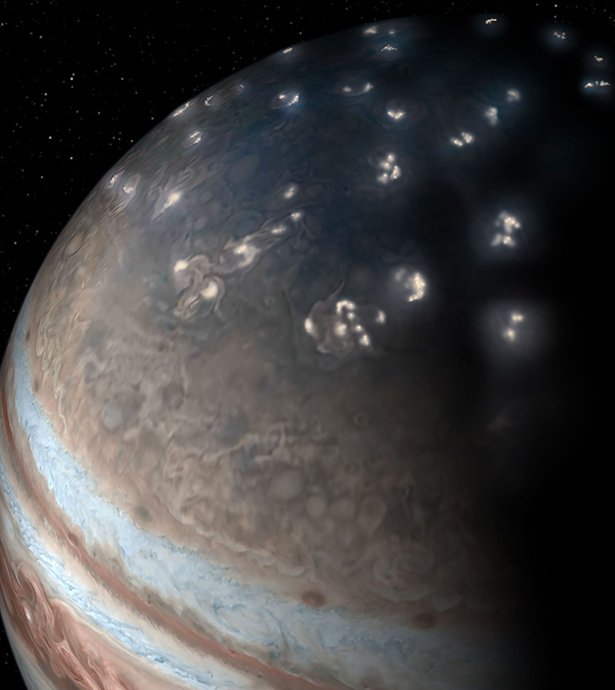

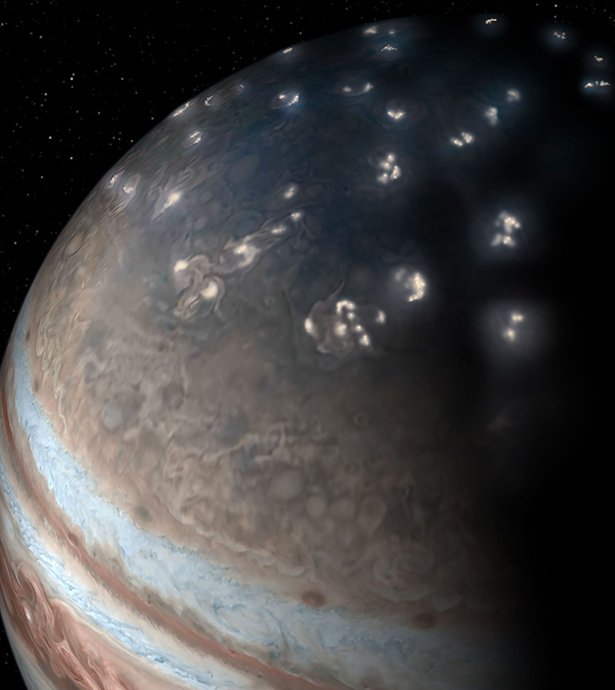

Im Gegensatz zur Erde häufen sich Blitze auf dem Jupiter in den Polargebieten. © NASA/JPL-Caltech/ SwRI/ JunoCam

Ungewöhnlich jedoch: Auf der Erde häufen sich Gewitter und Blitze vor allem in den Tropen und um den Äquator. Denn dort steigt warme, feuchte Luft weit auf, es bilden sich Gewitterwolken und in ihnen die blitzerzeugenden Ladungsunterschiede. Auf den Jupiter jedoch ist es anders. „Jupiters Blitzverteilung ist quasi verkehrtherum: Es gibt eine Menge Aktivität in der Nähe der Pole, aber keine am Äquator“, so Brown.

Stärkste Konvektion an den Polen

Die Planetenforscher vermuten, dass dies mit Konvektionsströmungen in der Gashülle des Jupiter zusammenhängt: Während die Erde vornehmlich von der Sonne aufgewärmt wird, erzeugt der Gasriese einen Großteil der Wärme in seinem Inneren. Am Jupiteräquator jedoch reicht die Sonneneinstrahlung der fernen Sonne gerade aus, um das Wärmebudget von innen und außen in etwa auszugleichen. Dadurch gibt es dort weniger Temperaturunterschiede und damit auch weniger Konvektion in der Gashülle.

Anders dagegen an den Jupiterpolen: Dort gelangt kaum Sonnenstrahlung hin, so dass die Unterschiede zwischen der kalten Umgebung und dem warmen Inneren des Jupiter zu stärkeren Konvektionsströmen führen. Ähnlich wie in den irdischen Tropen führt das Aufsteigen warmer, feuchter Gase dort dann zur Ladungstrennung und letztlich zu Entladungen durch Blitze, wie die Forscher erklären.

„Unsere Ergebnisse können damit helfen, die Zusammensetzung, Zirkulation und Energieflüsse auf dem Jupiter besser zu verstehen“, sagt Brown. Dennoch werfen die Blitz-Pfiffe des Jupiter auch neue Fragen auf: Wir sehen zwar Blitze an beiden Jupiterpolen – warum aber werden deren Radiosignale vornehmlich am Nordpol registriert?“, so die Forscherin. Antworten erhoffen sich die Planetenforscher von weiteren Juno-Daten. Die Raumsonde wird am 16. Juli ihren 13. nahen Vorbeiflug am Gasriesen durchführen – und dabei auch wieder die Blitze belauschen. (Nature, 2018; doi: 10.1038/s41586-018-0156-5)

(NASA, 07.06.2018 – NPO)

7. Juni 2018