Mysteriöse Spuren am Meeresgrund

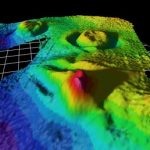

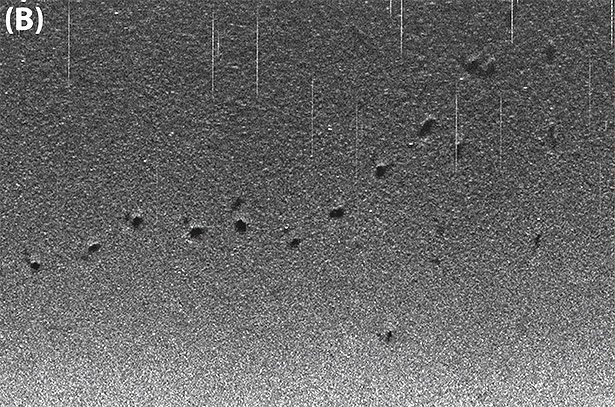

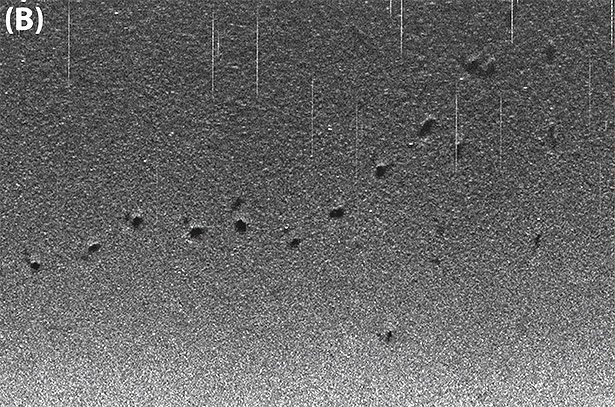

Als die Wissenschaftler die ersten hochauflösenden Sonarbilder ihres Tauchroboters auswerteten, zeigte sich Überraschendes: An einigen Stellen des Meeresbodens waren mysteriöse Abdrücke zu erkennen. „Die Abdrücke waren nicht zufällig verteilt oder einzeln, sondern bildeten leicht gebogene Spuren, die fast wie eine Reihe von Fußabdrücken aussahen“, berichtet Marsh.

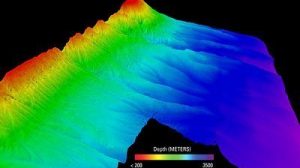

Eine der Abdruck-Reihen vom Meeresgrund der Clarion-Clipperton-Zone. © Leigh Marsh

Insgesamt fanden die Wissenschaftler mehr als 3.500 dieser seltsamen Abdrücke im Meeresboden. Die einzelnen Senken waren im Schnitt knapp einen Meter breit, 2,50 Meter lang und rund 13 Zentimeter tief eingedrückt. In den aus bis zu 21 Abdrücken bestehenden Spuren lagen diese „Tapfen“ zwischen sechs und 13 Meter auseinander, wie die Forscher berichten. Ihren Angaben nach sind diese Spuren zwar unterschiedlich alt, müssen aber aus neuerer Zeit stammen.

Wer war der „Täter“?

Doch wer oder was hat diese Spuren hinterlassen? „Es gibt keinerlei direkte Belege für die Ursache dieser Abdrücke“, konstatieren die Forscher. „Aber es gibt keinen bekannten geologischen Prozess, der solche Spuren erzeugt.“ Ihrer Ansicht nach muss daher ein Lebewesen der Urheber dieser rätselhaften Abdrücke sein. „Die Größe und Abstände der Abdrücke sprechen dafür, dass nur ein großer Organismus dafür verantwortlich sein kann“, erklären sie.

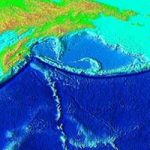

Seltsam nur: Der Meeresboden in diesem Gebiet liegt in 3.999 bis 4.258 Metern Tiefe – und damit in einer Zone, in der es kaum größere Lebewesen gibt. Die größten Fische sind nur gut einen Meter lang und besitzen zudem eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit. „Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass sie diese relativ tiefen Abdruckserien im Tonsediment produzieren konnten – zumal diese mehrfach länger sind als ihre Körperlänge“, sagen Marsh und ihre Kollegen.

Flossenspuren von Walen?

Woher stammen diese Spuren dann? Der Verdacht der Forscher: Diese Abdrücke könnten Flossenspuren von Walen sein. Denn wenn diese Meeressäuger am Grund des Ozeans nach Nahrung suchen, können sie ganz ähnlich aussehende Spuren hinterlassen. „Solche Kerben, Spuren und Gruben sind unter anderem von Schwertwalen und Belugas in Fjorden dokumentiert, aber auch von Buckelwalen am Grund flacher Schelfmeergebiete“, erklären Marsh und ihre Kollegen.

Erstaunlich ist allerdings die enorme Tiefe, in der Abdrücke der Clarion-Clipperton-Zone liegen. „Sie übertreffen alle bisher bekannten Meeresgrund-Modifikationen durch Wale um mindestens 1.200 Meter“, so die Forscher. Ihrer Ansicht nach könnten diese Abdrücke am ehesten von Schnabelwalen (Ziphiidae) oder Pottwalen stammen, denn diese Wale sind dafür bekannt, dass sie in große Tiefen tauchen.

Ein weiteres Indiz: In der gesamten Clarion-Clipperton-Zone wurden schon häufig fossile Schnabelwal-Knochen am Meeresgrund gefunden, wie die Forscher berichten. „Das demonstriert zwar nicht, dass diese Meeressäuger in diesen Tiefen leben können, es bestätigt aber ihre Präsenz über längere Zeiträume in diesem Meeresgebiet“, so Marsh und ihre Kollegen.

Konsequenzen für den Tiefsee-Bergbau

Sollte es in diesem Meeresgebiet wirklich Schnabelwale geben, die bis zum Meeresgrund hinuntertauchen, dann hätte dies Konsequenzen auch für den geplanten Tiefsee-Bergbau. Denn es ist nicht auszuschließen, dass der großräumige Abbau von Rohstoffen in diesem Gebiet eine Gefahr für die Meeressäuger darstellen könnte. Allein schon der Lärm und aufgewirbelte Schlamm könnte den Meeressäugern schaden.

„Es gilt das Vorsorgeprinzip“, betonen die Wissenschaftler. „Alle Schnabelwalarten stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten und sind geschützt.“ Als nächstes sei es daher nun wichtig, eindeutigere Beweise für die Präsenz dieser Wale in der Clarion-Clipperton-Zone zu finden. „Wir könnten unter anderem DNA-Techniken nutzen, um zu testen, ob Hautzellen der Tiere am Meeresgrund vorhanden sind“, so Marsh. „An einigen Walen angebrachte Tiefensensoren könnten zudem verraten, ob sie wirklich bis in diese extremen Tiefen hinabtauchen können.“ (Royal Society Open Science, 2018; doi: 10.1098/rsos.180286)

(National Oceanography Centre (NOC), 22.08.2018 – NPO)

22. August 2018