Dass wir Menschen mehr Kohlendioxid in die Luft pusten ist nichts Neues. Dass fast die Hälfte dieses Kohlendioxids vom Ozean aufgenommen wird, ist inzwischen auch bekannt. Doch was genau dieses Kohlendioxid im Ozean auslöst, lässt sich zurzeit an vielen Stellen nur vermuten. Eines jedoch ist sicher: Es macht den Ozean sauer, indem es den pH-Wert senkt, der das Maß für den Säuregrad einer Lösung ist.

{1l}

Betroffen sind auf jeden Fall alle Organismen, die ein Skelett aus Kalk aufbauen. Deren Liste ist ziemlich lang, angefangen bei Muscheln und Schnecken über Korallen, einzelligen sowie großen Algen, Seeigeln, Seesternen, Krebsen und Fischen. Würden sie nachhaltig geschädigt, so hätte dies enorme Auswirkungen auf die Nahrungsketten im Meer, Fischerei, Küstenschutz und Klima.

Chemisch passiert folgendes: Löst sich Kohlendioxid (CO2) in Wasser, so reagiert es mit diesem und produziert Kohlensäure (CO2 + H2O ergibt H2CO3). Diese zerfällt in verschiedene Ionen, nämlich zunächst in Bikarbonat (HCO3-) und weiter in Karbonat (CO32-), wobei ein bzw. zwei Wasserstoffionen (H+) freiwerden. Diese Ionen bestimmen den pH-Wert, je höher ihre Konzentration, umso niedriger der pH, umso saurer die Lösung. Steigt die CO2-Konzentration im Wasser, da mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufgenommen wird, entsteht mehr Bikarbonat und so mehr H+-Ionen.

Karbonat Ausgangsmaterial für kalkige Skelette

Um dieses abzupuffern, reagiert ein Teil des Karbonats mit den H+-Ionen und verwandelt sich zurück in Bikarbonat. Somit sinkt durch die Aufnahme von CO2 letztendlich die Karbonatkonzentration, da sich das Gleichgewicht Richtung Bikarbonat verschiebt. Karbonat ist aber das Ausgangsmaterial für die kalkigen Skelette und Schalen von Tieren und Algen. Sinkt seine Konzentration, fällt es ihnen schwerer Kalk abzuscheiden. Auch bereits gebildeter Kalk ist gefährdet, denn er löst sich bei fallendem pH einfach wieder auf.

Durch den zunehmenden Gehalt an CO2 im Meer wird der Bereich, in dem Kalk im Wasser stabil ist, immer flacher. Auch heute schon ist Kalk unterhalb einer bestimmten Tiefe, der so genannten Kalzitkompensationstiefe, instabil. Diese Tiefe ist abhängig von verschiedenen Parametern. Im Nordatlantik liegt sie zwischen 3.500 und 5.000 Metern, im Pazifik und in hohen Breiten ist sie z. T. allerdings nur einige hundert Meter tief.

Unter dieser Tiefe löst sich Kalk durch die niedrige Temperatur und den höheren Druck auf. Denn je tiefer und kälter, umso niedriger liegt auch der pH-Wert. Daher befürchten Forscher wie Prof. Ulf Riebesell vom Leibniz Institut für Meereswissenschaften, IFM-GEOMAR, in Kiel, die sich mit dem Phänomen der Übersäuerung beschäftigen, dass Kaltwasserkorallen die ersten Opfer sein werden. Denn sie leben in der Tiefsee und in hohen Breiten nahe der Oberfläche. Zudem bestehen sie aus Aragonit, der löslicheren der beiden Kalkminerale, die von Organismen gebildet werden.

pH-Wert sinkt

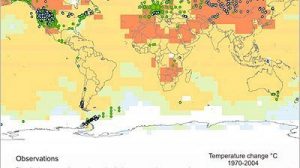

Das große Problem ist dabei nicht unbedingt die Tatsache, dass sich der pH-Wert verändert, sondern – wie insgesamt beim Klimawandel – die Geschwindigkeit in der er es tut. Denn in den letzten 200 Jahren hat sich der pH-Wert im Oberflächenwasser der Ozeane um 0,1 verringert. Das hört sich zwar nicht nach viel an, entspricht aber einer Veränderung der Wasserstoffionenkonzentration um 30%, da es sich bei der pH Skala um eine logarithmische Skala handelt. Bis 2100, so Riebesell und andere Forscher, könnte der pH-Wert um insgesamt 0,5 Einheiten auf im Durchschnitt 7,7 fallen. Eine Veränderungsgeschwindigkeit, die etwa 100-mal schneller ist, als alles, was in den letzten Jahrhunderttausenden stattgefunden hat. In geologischen Zeiträumen hat sich der pH-Wert des Meerwassers schon mehrfach verändert.

Doch waren die Veränderungen im Laufe der Zeit so gering, dass sich kalkige Meeressedimente auflösen konnten, um zusätzliches Karbonat zur Verfügung zu stellen. Dies ist jedoch bei der heutigen Geschwindigkeit nicht möglich. Die Meere an den Polen wären jedenfalls bei dem für 2100 prognostizierten pH-Wert aller Wahrscheinlichkeit nach untersättigt bezüglich Aragonit, so dass dort vermutlich keine Lebewesen mehr leben könnten, die diese Kalkminerale bilden.

(Kirsten Achenbach / MARUM_Forschungszentrum Ozeanränder, 25.10.2007 – DLO)