Leben bedeutet vor allem Logistik: Ständig müssen in den Zellen Nährstoffe, Werkzeuge und Informationen von einem Ort zum anderen gelangen. Wissenschaftler haben nun aufgeklärt, wie molekulare Motoren, spezielle Eiweiß-Moleküle, in den Zellen Lasten transportieren: Zwei konkurrierende Motorteams bewegen sich dabei wie beim Tauziehen in entgegen gesetzte Richtungen. Das Gewinnerteam bestimmt nach dem ausgetragenen Wettstreit die Transportrichtung, berichten die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

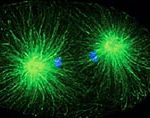

Transportprozesse in den Zellen unseres Körpers ähneln dem Gütertransport auf der Straße. Dabei arbeiten molekulare Motoren als Lastwagen: Sie nehmen die zelluläre Fracht huckepack und transportieren diese entlang von Filamenten, den Straßen der Zellen. Allerdings sind die molekularen Transporter eine Milliarden Mal kleiner als Lastwagen, können sich je nach Transporter-Typ nur zum Anfang oder zum Ende des Filaments bewegen, müssen sich durch ein Gewusel kämpfen, dass eher an eine überfüllte Fußgängerzone als eine Autobahn erinnert – und liegen im Wettstreit mit Motoren, die in die andere Richtung laufen wollen, wie die Wissenschaftler vom Potsdamer Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung jetzt in einer Computer-Simulation herausgefunden haben.

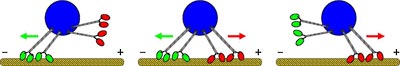

Am Tauziehen um eine Last sind immer mehrere Motoren beteiligt – zum Beispiel einige vom Kinesin-Typ und einige vom Dynein-Typ. Die Kinesin-Motoren laufen zu dem Ende des Filaments, das Biologen als Plus-Ende bezeichnen, die Dynein-Motoren zum Minus-Ende. Den Erkenntnissen der Potsdamer Wissenschaftler zufolge bestimmt das stärkere Motoren-Team, in welche Richtung eine Fracht wandert. Es setzt sich beim Tauziehen durch, indem es gegnerische Motoren vom Filament abreißt. Bislang vermutete man, dass es einen Koordinations-Apparat gibt, der immer nur ein Motorteam zulässt. Dieser würde dann zwischen dem einen und dem anderen Team umschalten.

Dominoeffekt beim Tauziehen

„Das Tauziehen ist der einfachste vorstellbare Mechanismus“, sagt Melanie Müller, eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen: „Aber er hat es in sich, wenn man die experimentell gemessenen Eigenschaften der einzelnen Motoren berücksichtigt. Diese reagieren nämlich stark nichtlinear, wenn man an ihnen zieht.“