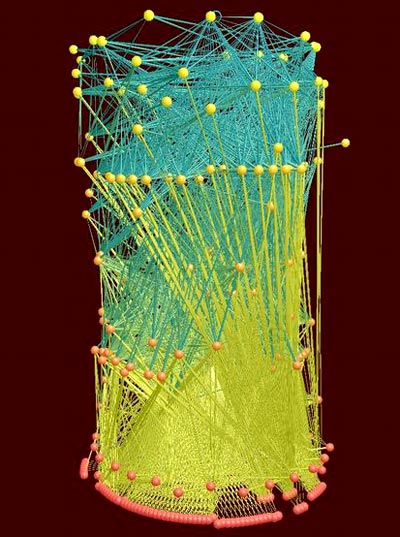

Was passiert, wenn eine Tierart ausstirbt? Wird irgendwann die gesamte Artengemeinschaft dieses Ökosystems zusammenbrechen? Schließlich ist jede Art Teil einer Nahrungskette in Räuber-Beute-Beziehungen mit anderen Arten verknüpft. Viele dieser Ketten überschneiden sich und bilden so genannte Nahrungsnetze. Während natürliche Nahrungsnetze erstaunlich stabil sind, kam es in Computersimulationen häufig zu kompletten Systemzusammenbrüchen. Dieses Paradoxon der Ökologie haben jetzt Darmstädter Zoologen gelöst. Sie entdeckten die Faktoren, die natürliche Ökosysteme stabilisieren.

Seit rund 40 Jahren versuchen Wissenschaftler drängende ökologische Fragen dadurch zu beantworten, dass sie am Computer mit Modellen Nahrungsnetze simulieren. Als Grundlage hierfür verwenden sie Daten, die in realistischen Artengemeinschaften aus den unterschiedlichsten Ökosystemen erhoben wurden: ob in der Arktis oder der Wüste, ob im Wasser oder an Land.

Und doch stießen die Forscher immer wieder auf dasselbe Problem: In der Simulation waren die Gemeinschaften nicht stabil. „Das war bislang das Dilemma der Ökologie, die Grunddiskussion der Biodiversität. Wir hatten eine mathematische Situation, die es in der Natur nicht gibt“, erläutert Ulrich Brose vom Institut für Zoologie der TU Darmstadt. Niemand wusste, welcher Faktor für die Stabilität der Lebensgemeinschaften verantwortlich ist. Sonja Otto aus Broses Team hat nun in ihrer Doktorarbeit die Lösung für das Problem gefunden.

Das ökologische Dilemma

Am Computer geschah bislang Folgendes: Die Forscher wählten ein Nahrungsnetz aus, zum Beispiel das der Buchenwälder mit all ihren Pflanzen und Tieren. In den Simulationen nimmt beispielsweise der Bestand der Spechte stark zu, wodurch der Bestand der baumbewohnenden Käfer zusammenbricht, von denen sich Spechte ernähren. Wenn die Spechte kein Futter mehr finden, bricht anschließend auch ihre Population zusammen.