Um ebenso unabhängig vom Sauerstoff-Vorkommen zu sein, hat sich die Natur eine weitere zellinterne Struktur einfallen lassen, die Vakuole. In diesem flüssigkeitsgefüllten Hohlraum, der den Großteil der Zellen einnimmt, speichern sie Nitrat in hohen Konzentrationen. Dieses Nitrat nutzen sie als Oxidationsmittel, wenn der Sauerstoff zur Sulfidumsetzung nicht zur Verfügung steht.

Tankstellen für Nitrat und Schwefelwasserstoff

Beide Speicher sind an verschieden Orten in ihrer Umgebung wieder zu befüllen: Nitrat wird durch das Meerwasser an die Oberflächen der Meeresböden transportiert – Schwefelwasserstoff hingegen entsteht eher in den tieferen Bodenschichten, wo organisches Material von anderen Spezialisten, den sulfatreduzierenden Bakterien produziert wird. Sulfat ist reichhaltig im Meerwasser vorhanden und kann daher auch in tiefere Bodenschichten eindringen.

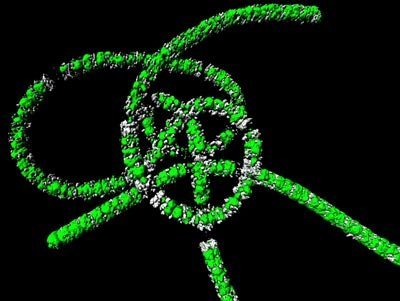

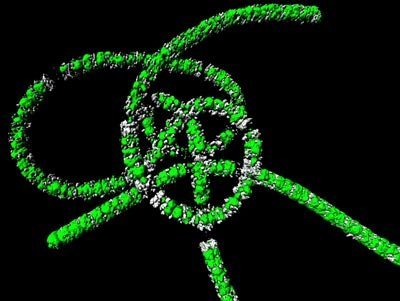

Anfärbung der Vakuolen eines Beggiatoa-Filaments mit FITC (grün). Elementarer Schwefel ist durch Reflexion als weiße Punkte sichtbar. © MPI Bremen

Die räumliche Lücke, die zwischen diesen beiden „Tankstellen“ liegt, überwinden die Bakterien durch Gleiten. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei acht Millimeter pro Stunde. Wenn alle Speicher voll sind, könnten sie theoretisch mehrere Meter ohne Futterstop durch die Meeresböden wandern.

Zentimeterdicke Bakterienmatten

Anders verhält es sich in den stark salzhaltigen Seen und Salinen (Salzgewinnungsbecken). Hier leben die Mikroorganismen in zentimeterdicken Bakterienmatten. In der Matte sind ständig wechselnde Bedingungen gegeben, denn die Ansiedlung vieler anderer Bakterienarten mit ihren unterschiedlichen Stoffwechselprodukten, und die wechselnde Lichtintensität je nach Sonnenstand beeinflussen die Mikroumgebung von Beggiatoa.

Am Tag bilden Cyanobakterien durch Photosynthese Sauerstoff, der in die tieferen Schichten der Matte dringt. In der Nacht hingegen produzieren die unteren Bakterienschichten Schwefelwasserstoff, der nach oben diffundiert. Die Beggiatoa machen sich diese ständig wechselnden Konzentrationen von Sauerstoff, Nitrat und Schwefelwasserstoff zunutze, um ihre Vorräte aufzubessern. Während die Tiefsee-Beggiatoa diesen Stoffen hinterher wandern müssen, bleiben die Matten-Beggiatoa an Ort und Stelle.

Wanderungsbewegungen verfolgt

In ihrer Studie, über die sie in der Fachzeitschrift Applied and Environmental Microbiology berichtet, konnte die Doktorandin Susanne Hinck vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie jetzt diese Wanderungsbewegungen und andere Umgebungsparameter genau verfolgen und zeigen, dass beide Beggiatoa-Arten die gleichen Zellstrukturen für unterschiedliche Überlebensstrategien einsetzen. So gelingt es beiden Arten, den Wettbewerbsvorteil in völlig verschiedenen Lebensräumen gegenüber konkurrierenden Mikroorganismen zu sichern.

(idw – Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, 02.04.2008 – DLO)

2. April 2008