Nicht ein Loch sondern zwei

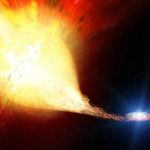

Jetzt hat eine neue Studie eines internationalen Forscherteams unter Leitung von Mauri Valtonen von der Universität Turku in Finnland einen der möglichen Erklärungen bestätigt. Sie entdeckten, dass sich im Zentrum des Quasars niht ein sondern zwei Schwarze Löcher befinden. Das eine, sehr massive Schwarze Loch ist von einer Akkretionsscheibe umgeben, welche die typische Strahlung eines Quasars generiert. Doch ein zweites, wesentlich leichteres Schwarzes Loch umkreist die Hauptkomponente des Doppelsystems und trifft während eines jeden Umlaufs zweimal auf die Akkretionsscheibe des massereicheren Partners, was zu den fast regelmäßig wiederkehrenden Ausbrüchen führt.

Das Forschungsteam hat das Verhalten dieses Systems sehr genau analysiert. Die kontinuierliche Aufzeichnung der Zeiten der Helligkeitsveränderungen über viele Jahre hinweg versetzte die Forscher in der Lage, die Umlaufbahn des kleineren Schwarzen Loches zu bestimmen, was den Weg für eine präzise Berechnung der Masse des zentralen Schwarzen Loches eröffnete: Sie kamen auf den gewaltigen Wert von 18 Milliarden Sonnenmassen.

Belege für Einsteinsche Gravitationswellen

Die Astronomen verfolgten auch die Entwicklung der Umlaufbahn des kleineren Schwarzen Lochs und stellten dabei fest, dass sich ihre Größe und Orientierung entsprechend den Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein verändern. Die relativistische Theorie entfaltet all ihre Erklärungsmacht, wenn man sie auf extreme Gravitationsfelder anwendet. Es gibt nicht allzu viele beobachtbare Konstellationen, die eine Überprüfung der Gravitationstheorien in einer derart starken Feldsituation erlauben würden.

Doch nicht nur das: Die Studie liefert auch eindeutige Hinweise auf Gravitationswellen in Aktion und bestätigt damit eine der exotischsten Vorhersagen der Einsteinschen Theorie. Der Orbit des binären Schwarzen Loches zieht sich zusammen und entwickelt sich in einer Weise, die sich nach Ansicht der Forscher nur dadurch erklären lässt, dass enorme Energiemengen das System in Form von Gravitationsstrahlung verlassen.

Kooperation von „Profis“ und „Amateuren“

Die astronomischen Beobachtungen, die zu dieser Entdeckung geführt haben, kamen dank einer Kooperation zwischen verschiedenen Sternwarten in Japan, China, der Türkei, Griechenland, Finnland, Polen, Großbritannien und Spanien zustande. An den Arbeiten beteiligten sich mehr als 25 Astronomen aus zehn Ländern. Besonderheiten dabei war zum einen die Tatsache, dass alle beteiligten Teleskope zu einer Klasse gehörten, die man heute als Teleskope mit „kleiner” Öffnung bezeichnen würde (nur zwei hatten einen Durchmesser nahe 2,5 m). Zweitens handelte es sich bei einer Reihe wichtiger Teilnehmer um Amateurastronomen, die ihre eigenen Teleskope benutzten.

Das Calar-Alto-Observatorium beteiligte sich an den Beobachtungs¬kampagnen mit seinem 2,2-Meter-Teleskop, ausgerüstet mit dem CAFOS-Fokalreduktor, um fotometrische und polarimetrische Messungen durchzuführen. Wie im Nature-Artikel beschrieben, haben sich die polarimetrischen Daten als entscheidend für die Nachprüfung der Untersuchungsergebnisse erwiesen, und nur zwei der beteiligten Observatorien lieferten solche Messdaten.

Dem von Valtonen und seinen Mitarbeitern entwickelten Modell des binären Schwarzen Loches zufolge wird der nächste Ausbruch im Quasar OJ 287 im Jahr 2016 stattfinden. Zweifellos werden dann viele Teleskope auf den Krebs gerichtet sein.

(Calar Alto Sternwarte, 18.04.2008 – NPO)

18. April 2008