Von Lasern erzeugte Plasmen haben zahlreiche Anwendungen in der Kernfusion, der Teilchenbeschleunigung sowie für die Erzeugung von Röntgenstrahlung oder Attosekunden-Pulsen im extremen Ultraviolett. Um die für den jeweiligen Zweck optimalen Eigenschaften einzustellen, bedarf es einer genauen Kenntnis der zeitlichen Entwicklung dieses Zustandes. Forscher haben nun mit einer neuartigen Abfrage-Technik die Plasma-Dynamik in Echtzeit verfolgt.

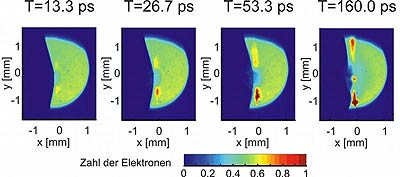

Wie die Wissenschaftler um Martin Centurion, Peter Reckenthäler und Ernst Fill vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching in der Fachzeitschrift Nature Photonics berichten, zeigte es sich dabei, dass durch ein so genanntes OFI (durch optische Felder induziertes) -Plasma wider Erwarten hohe elektrische und magnetische Felder aufgebaut werden. Diese Erkenntnis kann entscheidende Auswirkungen auf viele Anwendungen laserinduzierter Plasmen haben.

Ein Plasma ist ein heißer und dichter Materiezustand, in dem sich Atome gewissermaßen in ihre Bestandteile – Kerne und Elektronen – aufgelöst haben, sodass positiv geladene Ionen und negativ geladene Elektronen gleichberechtigt nebeneinander existieren. Nach gängigen Theorien ist das Innere eines Plasmas ein feldfreier Raum, in dem die elektrischen Ladungen gleichförmig verteilt sind. Nur innerhalb kleinster Dimensionen, der sogenannten Debye-Länge – etwa 0,1 Mikrometer – sollte es zu Fluktuationen von elektrischen Ladungen kommen.

Gasstrahl mit Laserpulsen beschossen

Die Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass sich im Zentrum eines OFI-Plasmas offenbar ein positiv geladener Bereich herausbildet, den eine weit über die Debye-Länge herausreichende Wolke von Elektronen umgibt. Zur Erzeugung eines OFI-Plasmas lassen die Wissenschaftler aus einer Düse Stickstoff strömen. Diesen Gasstrahl beschießen sie mit intensiven, nur 50 Femtosekunden (fs; eine fs=10 hoch -15 sec) dauernden Laserpulsen aus dem sichtbaren Spektralbereich. Die hohen Feldstärken innerhalb der Pulse ionisieren die Atome und führen zur Plasmabildung im Laserbrennpunkt.