Vorzeitliche Jäger waren offenbar doch nicht schuld am Aussterben der Mammuts. Genanalysen von Mammut-Relikten haben jetzt überraschend enthüllt, dass sich die Tiere bereits lange vor Ankunft des Menschen in zwei getrennte, jeweils genetisch verarmte Populationen aufgespalten hatten. Die mangelnde genetische Vielfalt erschwerte ihnen möglicherweise die Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen.

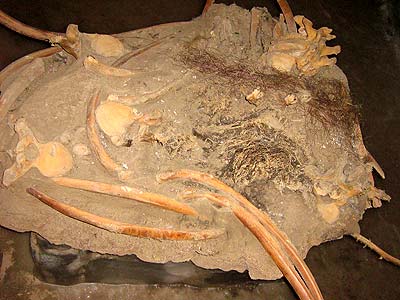

Mit einer neuen, jetzt in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler zum ersten Mal die Struktur einer kompletten Population eines ausgestorbenen Säugetiers analysiert, indem sie das vollständige mitochondriale Genom auswerteten. Dafür untersuchten sie die Gene in den Haarresten verschiedener Einzeltiere, die an unterschiedlichen Orten in Nordsibirien gefunden worden waren. Die durch den Permafrostboden teilweise relativ gut konservierten Mammut-Relikte sind zwischen 60.000 und 13.000 Jahre alt.

Haare als Quelle mitochondrialer DNA

Bisher bestand häufig das Problem, dass das Erbgut solcher fossilen Fundstücke zu stark durch Umwelteinflüsse zerstört war, um daraus schlüssige Daten gewinnen zu können. Doch Schuster und seine Kollegen hatten bereits im Vorjahr entdeckt, dass DNA in den Haaren von Mammuts weitaus besser erhalten ist als in Knochen oder Weichteilresten. Gleichzeitig lässt sie sich besser von Verunreinigungen befreien. Sogar aus Museumsstücken, die seit vielen Jahren bei Raumtemperatur aufbewahrt wurden, konnten die Forscher dadurch noch erfolgreich DNA-Proben isolieren.

„Wir haben zudem festgestellt, dass die Erbsubstanz in den Haarschäften stark mit mitochondrialer DNA angereichert ist, dem Typ, der häufig dazu verwendet wird, die genetische Vielfalt einer Population zu bestimmen“, erklärt Stephan C. Schuster, Professor für Biochemie und Molekularbiologie an der Penn State Universität und einer der Leiter der internationalen Forschungsgrupppe.