Ultrakurze Lichtblitze erzeugt

Zu diesem Zweck hat das Physikerteam um Ferenc Krausz vom MPQ in Garching und von der LMU in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Advanced Light Source in Berkeley (USA) sowie Ulf Kleineberg von der LMU ultrakurze Lichtblitze erzeugt. „Lichtpulse, die kürzer als 100 Attosekunden sind, werden uns den Zugang zu bisher nicht sichtbaren Elektronenbewegungen gewähren. Vor allem Wechselwirkungen der Elektronen untereinander werden wir in Echtzeit beobachten können“, erklärt Eleftherios Goulielmakis, Forschungsgruppenleiter im Team von Krausz.

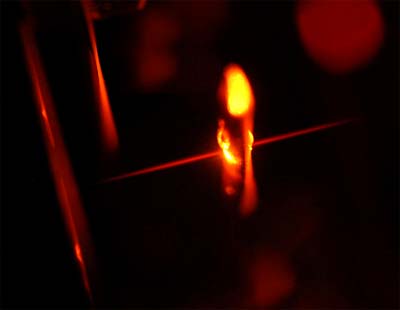

Dazu lösen die Forscher eine Art Kettenreaktion aus, an deren Ende die Elektronen eines Edelgases die gewünschten Lichtblitze aussenden. Am Anfang der Kette steht nahes, infrarotes Laserlicht, das ein starkes elektrisches Feld besitzt. Mit diesem Licht erzeugen die Wissenschaftler Laserblitze, deren Feld kaum mehr als eine einzige kräftige Schwingung mit einer Periode von etwa 2,5 Femtosekunden – eine Femtosekunde sind 1000 Attosekunden – ausführt. Das heißt: Die Lichtwelle beinhaltet nur mehr zwei hohe Wellenberge und ein tiefes Wellental dazwischen.

Ionenrümpfe als Überbleibsel

An den Spitzen dieser Berge und am Tiefpunkt des Tales ist die Kraft am stärksten, die das elektrische Lichtfeld auf die Elektronen ausübt. Dadurch schlägt es Elektronen aus den Edelgasatomen heraus, die die Garchinger Physiker in ihrem Experiment verwendet haben. Übrig bleiben nur Ionenrümpfe. Durch die Schwingung des Lichtfeldes ändert die Kraft ihre Richtung und schleudert die Elektronen wenig später wieder zu den Ionenrümpfen zurück. Beim Auftreffen rufen die freien Elektronen extrem schnelle Elektronenschwingungen hervor, die nur noch Attosekunden dauern und dadurch wiederum Lichtblitze in Attosekunden-Zeiträumen aussenden. Diese Blitze befinden sich dann im Bereich des extremen ultravioletten Lichts von circa 10 bis 20 Nanometer Wellenlänge.

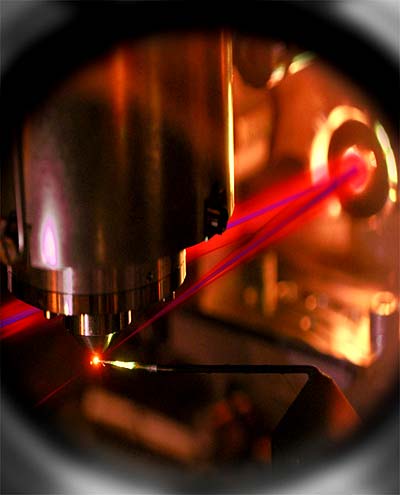

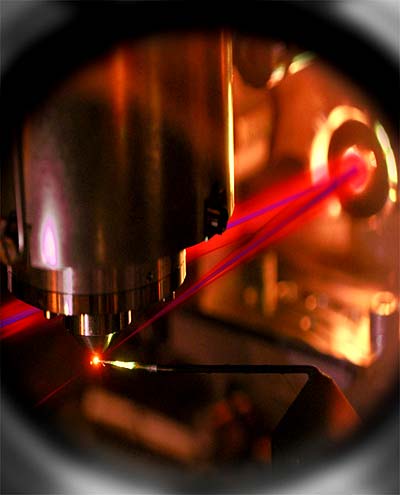

In einer Vakuumkammer werden extrem ultraviolette Attosekundenpulse (als blauer Strahl gekennzeichnet) über einen Spiegel (rechts) auf eine Probe aus Neongas fokussiert. Gleichzeitig trifft ein infraroter Laserpuls auf die Probe (roter Strahl). Die beiden kombinierten Lichtstrahlen machen Elektronenbewegungen in den bestrahlten Atomen sichtbar. © Bild: Thorsten Naeser / Christian Hackenberger

Die kontrollierte Erzeugung dieser einzigen kräftigen Lichtschwingung erlaubte es dem Garchinger Forscherteam nun erstmals, dreimal Elektronen innerhalb eines einzelnen Laserpulses freizusetzen. Bei ihrer Rückkehr zum Ionenrumpf senden sie dann exakt drei Attosekundenpulse aus. Einer dieser drei Pulse besitzt eine besonders hohe Intensität, er besteht aus mehr als 100 Millionen Photonen. Diesen Puls filtert das Team mit speziellen Röntgenspiegeln heraus, die die Arbeitsgruppe von Kleineberg entwickelt hat, und erzeugt dadurch einen einzelnen Röntgenblitz mit einer Dauer von 80 Attosekunden. Mit ihrer enormen Kürze und Intensität bilden die Attosekundenpulse der Forscher eine neue Generation.

Unbeobachtete Vorgänge sichtbar gemacht

Mit ihren Experimenten ermöglichen die Garchinger Physiker, bisher unbeobachtete mikroskopische Vorgänge sichtbar zu machen. „Elektronen sind in lebenswichtigen mikroskopischen Prozessen genauso wie in der Technik allgegenwärtig. Ihre blitzschnelle Bewegung bestimmt den Ablauf aller biologischen und chemischen Prozesse, wie auch die Geschwindigkeit der Mikroprozessoren, das Herzstück von Computern“, erklärt Krausz.

Mancher dieser Prozesse, wie etwa die Energieübertragung zwischen Elektronen oder die Reaktion der Teilchen auf äußere Einflüsse, kann innerhalb weniger Attosekunden vonstatten gehen.

„Dank der Attosekundentechnik werden wir eines Tages in Molekülen Elektronenbewegungen, die etwa für eine Krebserkrankung verantwortlich sind, in Zeitlupe beobachten. Ebenso werden wir elektrischen Strom in atomaren Schaltkreisen mit Infrarotlicht viele Billionen Mal pro Sekunde schalten können“, so Krausz.

(idw – MPG, 23.06.2008 – DLO)

23. Juni 2008