Nicht nur bei Tieren, auch bei uns gelingt das Richtungshören dank zweier Ohren und zweier Signale, dem Schalldruck und der Ankunftszeit des Schalls. Denn das schallzugewandte Ohr empfängt dasselbe Geräusch lauter und etwas früher als das schallabgewandte Ohr. Diese Signale werden über Neuronen vom Innenohr zur zuständigen Schaltzentrale im Gehirn transportiert und dort verrechnet. Ein internationales Forscherteam konnte nun die Funktion bestimmter Moleküle an den Eingängen der Neuronen dieser Schaltzentrale klären.

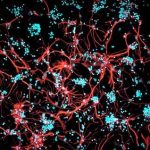

{1l}

Wie die Wissenschaftler um Professor Benedikt Grothe und Dr. Ursula Koch von der Universität München in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Neuron“ berichten, dämpfen diese (GABAB)-Rezeptoren die Antwort der Neuronen auf Schall – und zwar in Abhängigkeit der vorangegangenen Aktivität der Nervenzellen. Dabei wird ein Botenstoff ausgeschüttet, der retrograd, also entgegen der üblichen Richtung der Signalweiterleitung von den Neuronen, auf deren Eingänge wirkt. Damit kann die Sensitivität des Systems mit der umgebenden Geräuschkulisse abgestimmt werden.

Anregung und Hemmung im Gleichgewicht

Sensorische Netzwerke funktionieren nur dann optimal, wenn zwischen Anregung und Hemmung ein Gleichgewicht herrscht. Eine dynamische Anpassung dieses Gleichgewichts ist besonders wichtig für die auditorischen Neuronen, wie etwa die der so genannten Lateralen Superioren Olive (LSO). Dieser Nukleus im Hirnstamm ist für die Lokalisierung von Schallquellen zuständig.