Etwa 100.000 Menschen in Deutschland sterben jährlich am plötzlichen Herztod. Ursache sind häufig Herzrhythmusstörungen wie das Kammerflimmern. Einen langfristigen Schutz bieten bisher nur implantierte Defibrillatoren. Doch die elektrischen Pulse, die diese einsetzen, sind schmerzhaft und können erhebliche Nebenwirkungen haben. Wissenschaftler entwickeln deshalb jetzt einen neuen Defibrillator, der mit deutlich geringeren Pulsenergien auskommt.

Elektrische Impulse, die sich entlang des Herzmuskels ausbreiten, steuern die Bewegung des Organs: Sie sorgen dafür, dass sich die Herzkammern in gleichmäßigem Takt zusammenziehen und entspannen. Bei Menschen, die unter Herzrhythmusstörungen leiden, funktioniert dies nicht zuverlässig: Immer wieder breiten sich die elektrischen Signale in ihren Herzen ungeordnet oder sogar chaotisch aus. Als Folge versorgt der Herzmuskel den Körper nicht mehr mit Blut. Der Betroffene kann innerhalb weniger Minuten sterben.

Wenn bei Patienten immer wieder Rhythmusstörungen auftreten, können Ärzte nur mit Defibrillatoren helfen. Ein elektrischer Puls legt alle Zellen des Herzmuskels für eine kurze Zeit lahm: Sie können keine Signale mehr weiterleiten. Danach findet das Herz wieder in seinen gewohnten Takt zurück – wie ein Computer, der wegen eines Fehlers kurz aus- und wieder eingeschaltet wird. Die nötige Energie ist jedoch sehr hoch, so dass das Verfahren für die Patienten sehr schmerzhaft ist. Zudem kann es umliegendes Gewebe schädigen.

Schwächere Pulsfolge soll Kammerflimmern beenden

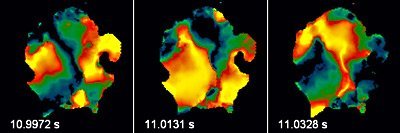

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) wollen zusammen mit Forschern der Universitätsmedizin in Göttingen deshalb nun eine Alternative entwickeln. Grundidee ist, dass bereits eine deutlich schwächere Pulsfolge das Kammerflimmern beenden könnte, wenn sie an mehreren Stellen des Herzens ansetzen würde. Doch anstatt mehrere Elektroden zu implantieren, machen sich die Forscher natürliche Inhomogenitäten im Herzen zunutze.