In einem Schweizer Alpensee wird der Löwenanteil des Stoffumsatzes von einem winzigen Teil der Bakteriengemeinschaft geleistet. In bisherigen Ökosystemstudien wurden solche Minderheiten oft vernachlässigt. Wie Wissenschaftler im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Science“ (PNAS) berichten, kann das leicht zu falschen Rückschlüssen führen.

Einer internationalen Forschergruppe um Niculina Musat vom Max-Planck- Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen ist das Kunststück gelungen, zeitgleich den Stoffwechsel und die Identität einzelner Bakterienzellen zu bestimmen. Im Schweizer Alpensee Lago di Cadagno verglichen die Forscher die Stoffwechselleistung dreier Bakterienarten. Im Gegensatz zu den meisten Binnengewässern ist der Lago di Cadagno stabil geschichtet. In der Übergangsregion zwischen der oberen, sauerstoffhaltigen und der unteren, sauerstofffreien Schicht leben die Chromatium okenii, Lamprocystis purpurea und Chlorobium clathratiforme – allesamt Mikroorganismen, die ohne Sauerstoff leben und Photosynthese betreiben.

Mehrheit ist „faul“

Das Ergebnis war der Analysen war überraschend: Den Löwenanteil des Stoffumsatzes leistete ein winziger Teil der Bakteriengemeinschaft. Jene Bakterienart, die nur 0,3 Prozent aller Bakterien stellte, war für über 40 Prozent der Ammonium- und 70 Prozent der Kohlenstoffaufnahme zuständig.

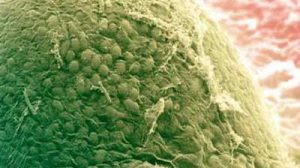

Chlorobium clathratiforme ist die in der untersuchten Schicht häufigste Bakterienart, sie stellt bis zu 80 Prozent der Zellen. Dennoch war C. clathratiforme nur für etwa je 15 Prozent der gesamten Ammonium- und Kohlenstoffaufnahme zuständig. Lamprocystis purpurea, eine häufige, kleine Art, nahm weniger als zwei Prozent der gemessenen Nährstoffe auf. Die vergleichsweise großen Zellen von Chromatium okenii hingegen, die einen winzigen Teil der Bakterienpopulation ausmachten, waren für den Großteil des Umsatzes von Kohlenstoff und Ammonium verantwortlich.