Das Mondlicht ist ein natürlicher Zeitgeber für viele im Meer lebende Organismen. Aber wie dieses Zusammenspiel genau funktioniert, ist noch weitgehend unerforscht. Wiener Wissenschaftler wollen nun klären, welche Rolle bestimmte Lichtsinneszellen für biologische Rhythmen spielen. Die Ergebnisse könnten unter anderem für den Umweltschutz relevant sein.

In einigen Kellern am Campus Vienna Biocenter scheint seit einigen Wochen der Mond – beziehungsweise eine Gartenlampe vom Baumarkt, die den Mond simuliert. Die Würmer, die sich in Boxen rundherum kringeln, stört der Unterschied nicht. Sie erholen sich vom Umzug aus Heidelberg. Von dort sind sie mit Kristin Tessmar und Florian Raible an die Max F. Perutz Laboratories gezogen.

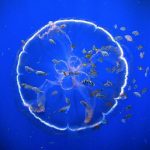

Tessmar erforscht am Department für Mikrobiologie und Immunbiologie der Universität Wien das Paarungsverhalten der im Wasser lebenden Ringelwürmer Platynereis dumerili. Das Besondere an den kleinen Tierchen: Sie nutzen das Mondlicht, um ihre biologischen Rhythmen zu steuern.

Neue Forschungsgruppe

Das Team behandelt zwei große Forschungsthemen. Einerseits untersuchen die Forscher, wie wirbellose Meerestiere ihr Paarungsverhalten mit Hilfe des Mondlichts synchronisieren. Andererseits erforscht die Gruppe sensorische Gehirnzellen von Wirbeltieren, die Hormone ausschütten und auch lichtrezeptive Moleküle enthalten. Hier dient der Zebrafisch als Modellorganismus.