Sterben Kalkalgen ab, nehmen sie den nun gebundenen Kohlenstoff mit in die Tiefen der Meere, wo er sich als Sediment ablagert. Solcher Kalk lagert sich seit vielen Jahrmillionen am Meeresboden ab: Die weißen Klippen von Dover in England oder die Kreidefelsen auf der Insel Rügen bezeugen weit zurück liegende Ablagerungen.

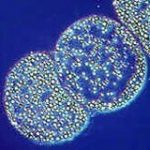

Emiliania dominiert manche Algenblüten

Auch wenn Emiliania nur eine winzige Alge ist, spielt sie eine wichtige Rolle im Kohlenstoffkreislauf der Erde. Ihr bedeutender Part ist darauf zurückzuführen, dass sie sich explosionsartig vermehren kann: Unter bestimmten Bedingungen treten sie in riesigen Massen auf, Massen, die sich über hunderte von Quadratkilometern erstrecken können und dann aus dem Weltraum zu erkennen sind, weil sie das Wasser milchig verfärben. In solchen Algenblüten kommen fast nur Emiliania vor – dann machen sie allein 80 bis 90 Prozent des Phytoplanktons aus.

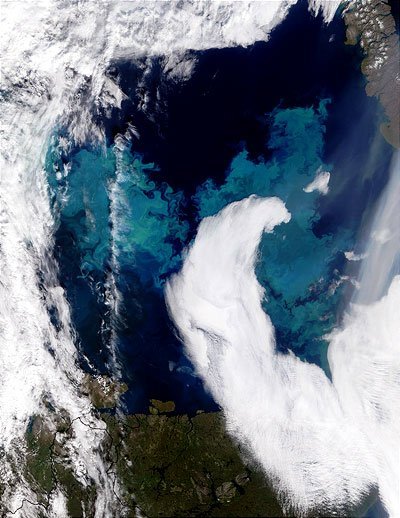

Eine Massenvermehrung von Kalkalgen in der Barentssee nahm die NASA mit einem ihrer Satelliten auf. Sterben die Algen ab, lösen sich ihre Kalkplättchen, streuen das Sonnenlicht und das Wasser erscheint hellblau. Haften die Plättchen noch an den Pflanzen wirken sie nicht Licht streuend. Ob Kalkalgen eine Algenblüte dominieren ist also erst dann aus dem Weltraum zu sehen, wenn die meisten Individuen bereits abgestorben sind und Ihre Kalkplättchen freigesetzt haben. © Jacques Descloitres / NASA / GSFC / MODIS

Biologische Kohlenstoffpumpe

Ihre einflussreiche Rolle rührt daher, dass Emiliania während der Photosynthese große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid bindet und später in die Tiefsee transportiert, was Wissenschaftler als biologische Kohlenstoffpumpe bezeichnen. Gleichzeitig bildet Emiliania Kalziumkarbonat, wobei es zur Ansäuerung des Meerwassers kommt, das dann wiederum vermehrt Kohlendioxid freisetzt – die so genannte Karbonat-Gegen-Pumpe. Beiden Prozesse wirken jeweils unterschiedlich auf die Kapazität der Ozeane, Kohlendioxid aufzunehmen.

Erfolg von Emiliania fasziniert Forscher

Der menschenverursachte Anstieg des Kohlendioxids führt langfristig zu einer Versauerung der Meere. Wie sich dies nun auf die Fähigkeit von Emiliania auswirkt, Kohlenstoff zu binden und in die Tiefsee zu transportieren, und ob dies die Auswirkungen des Klimawandels nun verstärken oder abpuffern wird, untersuchen Algenforscher am Alfred- Wegener-Institut in Bremerhaven.

„Wir haben die offenen Fragen aufgegriffen und erforschen, wie kalzifizierende Algen wie Emiliania mit der Ozeanversauerung zurechtkommen und welche Konsequenzen sich daraus für das marine Ökosystem ergeben“, erklärt Björn Rost, Leiter der Arbeitsgruppe PhytoChange, die die Folgen des Klimawandels auf das Phytoplankton im Meer untersucht. „Emiliania ist dabei besonders faszinierend, weil wir immer wieder staunen und uns fragen, warum diese Alge in einigen Regionen so dominierend ist.“

(idw – Universität Konstanz, 22.01.2009 – DLO)

22. Januar 2009