Diese Entdeckung begründete die Vermutung der Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften, dass für die kognitive Verarbeitung realer Inhalte folglich persönlich relevante Erfahrungen und Kenntnisse der jeweiligen Versuchspersonen eine Rolle spielten, da diese schließlich in denselben Gehirnregionen verarbeitet wurden.

Sätze lesen

Von dieser Annahme ausgehend, wollten die Wissenschaftler mit einer Folgestudie herausfinden, ob die persönliche Relevanz realer Personen oder fiktiver Charaktere für Menschen tatsächlich wichtig ist.

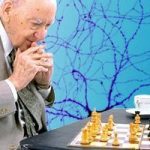

Dafür stellten sie zunächst drei verschiedene Gruppen mit Versuchsteilnehmern zusammen, wodurch sie automatisch gewährleisten konnten, dass die persönliche Relevanz der realen und fiktiven Figuren für die Probanden verschieden war. Anschließend mussten alle Teilnehmer Sätze lesen, die entweder von fiktiven Figuren wie Cinderella oder aber realen Personen erzählten, wobei die realen Personen wiederum bekannte, wie beispielsweise der amerikanische Präsident, waren oder aber Freunde und Familienmitglieder der Probanden.

Wie Anna Abraham, leitende Wissenschaftlerin der Studie, erklärt, „hat sich dabei gezeigt, dass Familienmitglieder oder Freunde, zu denen eine persönliche Bindung besteht, eine hohe Relevanz bei den Versuchsteilnehmern genossen haben. Reale, bekannte Personen dagegen mussten schon deutlich an Wichtigkeit einbüßen – von den fiktiven Charakteren ganz zu schweigen.“

Persönliche Relevanz mit Schlüsselrolle für die Unterscheidung von Realität und Fantasie

Wie von den Forschern erwartet, verringerte sich das Aktivierungspotenzial in den verarbeitenden Hirnregionen, je unpersönlicher die Personen in den Szenarien für die Versuchsteilnehmer wurden.

„Diese Entdeckung, dass sich die Aktivitäten der Gehirnregionen spontan an dem Verhältnis von Stimulus und persönlicher Relevanz der Figuren für die Versuchsteilnehmer ausrichten, ist folgerichtig und nährt die Vermutung, dass eben diese persönliche Relevanz für die Unterscheidung von Realität und Fantasie eine Schlüsselrolle spielt“, betont Abraham. „So liegt es nahe, dass die Tiefe des persönlichen Bezugs zu realen oder fiktiven Figuren Einfluss nimmt auf Wahrnehmungs- und Speicherungsprozesse. Dadurch ist das Gehirn wiederum in der Lage zu unterscheiden, was real und was fiktiv ist.“

(idw – MPG, 15.04.2009 – DLO)

15. April 2009