Durch die Verbindung mit dem Molekül wird die Saite etwas schwerer, so dass sie etwas langsamer schwingt. „Eine Messung der Schwingungsperiode ermöglicht also, chemische Substanzen molekülgenau nachzuweisen“, erklärt Quirin Unterreithmeier, der Erstautor der Studie. „Im Idealfall sitzen auf einem Chip von der Größe eines Fingernagels dann mehrere Tausend Saiten, die jeweils hochspezifisch ein bestimmtes Molekül erkennen – damit ließe sich etwa eine äußerst empfindliche ‚künstliche Nase‘ bauen.“

Technische Probleme

Bislang aber scheiterte die Umsetzung solcher Systeme noch an technischen Schwierigkeiten, unter anderem an der Anregung und Messung der Schwingungen. Zwar können die Nanosaiten über eine magnetomechanische, piezoelektrische oder auch elektrothermische Anregung zum Schwingen gebracht werden. Dies setzt aber voraus, dass die Nanosaiten aus Metall bestehen oder zumindest metallisch beschichtet sind, was wiederum die Schwingungen stark dämpft und eine empfindliche Messung verhindert. Einzelne Moleküle können damit kaum detektiert werden. Darüber hinaus wird das Unterscheiden der Signale verschiedener schwingender Saiten erschwert.

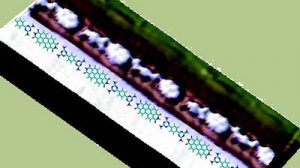

Das neu entwickelte Verfahren umgeht nun diese Schwierigkeiten. Unterreithmeier, Eva Weig und Professor Jörg Kotthaus vom Center for NanoScience (CeNS) und der Fakultät für Physik der LMU und dem Exzellenzcluster „Nanosystems Initiative Munich (NIM)“ konstruierten ein NEMS, in dem Nanosaiten einzeln mittels dielektrischer Wechselwirkung angeregt werden – welche etwa auch für elektrisch aufgeladene Haare im Winter sorgt.

Entsprechend diesem physikalischen Prinzip werden die Nanosaiten aus dem elektrisch nicht leitenden Material Silizium-Nitrid in einem elektrischen Feld zur Schwingung angeregt, und diese Schwingung dann gemessen. Das zur Anregung erforderliche elektrische Wechselfeld wurde zwischen zwei Goldelektroden nahe der Saite erzeugt. Die Messung der Schwingung leisteten zwei weitere Elektroden.

Viele Einsatzmöglichkeiten

„Diesen Aufbau haben wir mittels Ätzverfahren hergestellt“, berichtet Weig. „Er ließe sich aber ohne großen Aufwand in zehntausendfacher Wiederholung auf einem Chip realisieren. Durch eine geeignete Verschaltung muss nur die Adressierbarkeit der einzelnen Saiten gewährleistet sein.“ Alles in allem sollte dies eine technisch leichte Übung sein – und einen Durchbruch in der chemischen Analytik erlauben.

Doch auch jenseits der künstlichen Nase sind Anwendungen denkbar. So könnten die Nanosaiten unter anderem in Handy-Uhren als Taktgeber zum Einsatz kommen. Auch als ultrascharfer Filter für elektrische Signale in der Messtechnik ließen sich die neuartigen Resonatoren verwenden.

(idw – Universität München, 24.04.2009 – DLO)

24. April 2009