Holger Kreft, Ökologe von der University of California in San Diego und einer der beiden Leitautoren der Studie, stellt eine weitere wichtige Neuerung heraus: „Inseln sind zwar schon seit Charles Darwin für ihre einmalige Pflanzen- und Tierwelt bekannt. Aber es fehlte bislang an einer weltweiten Analyse, die ihren Wert im Hinblick auf den Naturschutz mit Kontinenten vergleicht.“

Allerdings haben nach den Ergebnissen der Biologen auch einige Festlandgebiete bemerkenswert hohe Index-Werte, allen voran die als Kapensis bekannte Südspitze Afrikas. Auch viele Gebirge, insbesondere in den Tropen, gehören zu den aus Sicht der biologischen Vielfalt besonders wertvollen Regionen, gefolgt von Gebieten mit mediterranem Klima.

Keine Patentrezepte für den Naturschutz

„Wir haben jetzt neue, wichtige Daten an der Hand, aber weiterhin keine einfachen Patentrezepte für den Naturschutz“, betont Kreft und ergänzt: „Insbesondere müssen wir die Frage beantworten, wie sich Schutzgebiete in ihrer Tier- und Pflanzenwelt am besten gegenseitig ergänzen können. Auch Leistungen der Ökosysteme, etwa ihre Fähigkeit zur Bindung des Treibhausgases Kohlendioxid oder ihre Beiträge zum großräumigen Wasserhaushalt, sollten verstärkt berücksichtigt werden.“

Über 70.000 Pflanzenarten sind der Studie zufolge auf den ozeanischen Inseln beheimatet – fast ein Viertel der weltweit rund 315.000 Arten. In Anbetracht der Tatsache, dass Inseln weniger als vier Prozent der gesamten Landfläche stellen, ist dies ein erheblicher Anteil. „Es macht aber keinen Sinn, Schutzbestrebungen jetzt einseitig auf Inseln zu konzentrieren. Denn drei Viertel aller Pflanzenarten entfallen weiterhin auf das kontinentale Festland“, kommentiert Kreft.

Viele Bedrohungen für die Artenvielfalt

Auch die Bedrohungen durch menschliche Einflüsse nahmen die Wissenschaftler unter die Lupe. Ihre für das Jahr 2100 errechneten Szenarien lassen befürchten, dass die Tier- und Pflanzenwelt auf Inseln zukünftig deutlich stärker beeinträchtigt wird als auf dem Festland. Grund dürfte vor allem die Änderung der Landnutzung sein, also etwa die Ausweitung von Ackerbauflächen und die damit verbundenen Rodungen. Auch eingeschleppte Tiere und Pflanzen haben auf Inseln besonders dramatische Auswirkungen, indem sie heimische Arten verdrängen.

Für die Auswirkungen des Klimawandels gilt nach Angaben der Forscher hingegen die gegenläufige Prognose: Hier scheinen Inseln durch die puffernde Wirkung der Ozeane etwas geringer bedroht zu sein – sieht man einmal von den Auswirkungen Meeresspiegelanstiegs ab. Denn dieser kann für viele kleinere Inseln sprichwörtlich zum Untergang führen.

Kier mahnt zum Handeln: „Der Klimawandel bleibt eine der Hauptbedrohungen für die biologische Vielfalt der Erde. Wenn wir ihn nicht deutlich bremsen können, werden Naturschutzgebiete nur noch wenig helfen.“

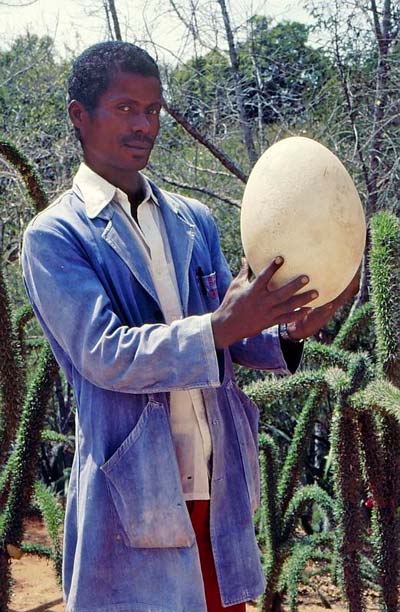

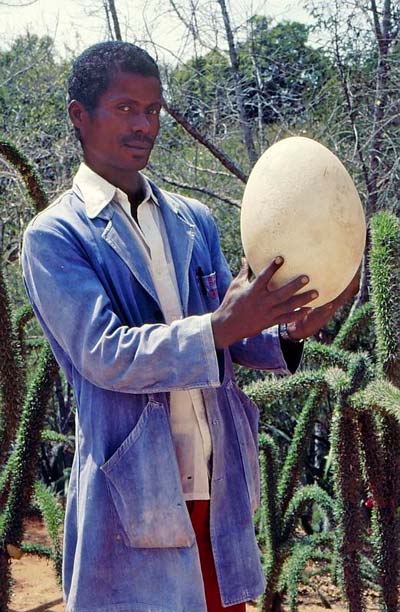

Beispiel für die Bedrohung der Biodiversität auf Inseln: Ein fossiles Ei des Elefantenvogels, der bis vor wenigen hundert Jahren auf Madagaskar heimisch war. Die bis zu drei Meter großen und 400 Kilogramm schweren Elefantenvögel wurden nach der Besiedlung Madagaskars durch den Menschen ausgerottet und überlebten als Vogel Roc in „1000 und einer Nacht“ und vielen anderen arabischen Märchen. © Professor Wilhelm Barthlott

Mensach veränderte Madagaskar

Die weltweite biologische Vielfalt ist demnach zahlreichen neuartigen Gefährdungen ausgesetzt. In der Geschichte war es dagegen besonders der direkte Einfluss des Menschen, der zum Aussterben von Arten geführt hat. „Madagaskar, die zweitgrößte Insel der Erde, ist ein besonders dramatisches Beispiel“, erläutert Professor Wilhelm Barthlott vom Bonner Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen. „Der Elefantenvogel, der Vogel Roc der arabischen Märchen, ist eine von zahlreichen Arten, die hier im Laufe der letzten Jahrhunderte ausgestorben sind.“

Bereits 1996 hatte Barthlotts Team eine Weltkarte der pflanzlichen Artenvielfalt veröffentlicht, die in viele Lehrbücher aufgenommen wurde. Mit der nun fertiggestellten Arbeit, die auch den Aspekt der Seltenheit berücksichtigt, konnten sie aber erst Jahre später beginnen, als sie Förderzusagen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, des Bundesforschungsministeriums und der Wilhelm-Lauer-Stiftung erhielten.

(idw – Universität Bonn, 12.05.2009 – DLO)

12. Mai 2009