1997 verkündeten die Agenturen zum zweiten Mal den Sieg der „Out of Africa“-Hypothese über die Theorie der „Multiregionalisten“. Zum zweiten Mal deswegen, weil bereits sieben Jahre vorher Ergebnisse von Rebecca Caan und anderen Genetikern der Universität Kalifornien starke Belege für das monogenetische Modell geliefert hatten. Die Amerikaner hatten die Mitochondrien-DNA von über 100 Menschen aus vier Kontinenten und ethnischen Gruppen untersucht und verglichen, um herauszubekommen, wann ihr letzter gemeinsamer Vorfahre gelebt hatte.

Die molekulare Uhr

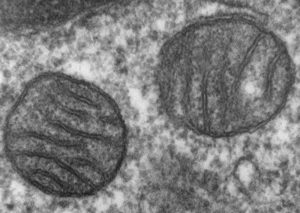

Mitochondrien sind Organellen der Zellen. Meistens werden sie als die „Kraftwerke“ der Zellen bezeichnet, weil in ihnen die Zellatmung abläuft, also Energie gewonnen wird. Obwohl diese Organellen sich in der Zelle befinden, besitzen sie eigene DNA, die sogenannte mitochondriale-DNA (mtDNA). Vermutlich haben Mitochondrien eine eigene DNA, weil sie ursprünglich selbst Einzeller waren, die irgendwann von anderen größeren Einzellern vereinnahmt wurden, und mit ihnen eine symbiontische Lebensgemeinschaft eingingen.

Weil diese DNA nur über die Mitochondrien der Weibchen einer Art vererbt wird (sie entstammt der Eizelle, ein Spermium liefert nur Kern-DNA), wird sie nicht durch „Fremd“-DNA „eines männlichen Paarungspartners verunreinigt. Das bedeutet, dass Veränderungen an ihr allein durch Mutationen entstehen und nicht durch die Rekombination mit der DNA des Partners.

Wie jede DNA unterliegt auch die Mitochondrien-DNA einer gewissen Mutationsrate. Wenn man davon ausgeht, dass diese Rate relativ konstant ist und regelmäßig auftritt, kann man anhand der Unterschiede in den Sequenzen nahe verwandter Organismen berechnen, wann die Auftrennung der beiden Arten vom gemeinsamen Vorfahren stattgefunden hat. Die mtDNA funktioniert als sogenannte „molekulare Uhr“.

Ein ewiger Konflikt

Rebecca Caan und ihre Kollegen untersuchten die mtDNA-Sequenzen ihrer Probanden auf solche Unterschiede mit Hilfe von Computern. Das Ergebnis war eine echte Überraschung: Die Aufspaltung aus der gemeinsamen Quelle fand nach ihren Ergebnissen erst vor 200.000 Jahren statt. Das war aber viel zu spät, um die Ausbreitung und Auftrennung des Homo erectus zu repräsentieren. Die Befürworter der „Out of Africa“-Hypothese fanden sich bestätigt, und die Begriffe „mitochondrialen Eva“ und „Wiege in Afrika“ machten die Runde.

1992 stellten mehrere Forscher die Ergebnisse in Frage. Sie kritisierten vor allem die Methode an sich. Vor allem bezweifelten sie die Verlässlichkeit der mtDNA als „molekulare Uhr“. Die Vertreter der „multiregionalen Theorie“ wurden durch die heftige Kritik ermuntert, wieder lauter auf ihre Hypothese zu verweisen. Sie beharrten darauf, dass die Fossilien den rechten Weg dokumentierten. Bestimmte Fossilien in verschiedenen Regionen der Welt interpretierten sie als Bindeglieder zwischen regionalen Versionen des archaischen Homo sapiens und den gegenwärtigen Eingeborenen dieser Kontinente.

Ein alter Bekannter kehrt zurück

Erneuten Rückenwind erhielt die „Out of Africa“-Fraktion dann durch die Veröffentlichung einer aufsehenerregenden Untersuchung im Jahre 1997. Der deutsche Genetiker Matthias Krings und seine Kollegen des Labors Pääbo am Zoologischen Institut der Universität München, inzwischen Leipzig, hatten die mitochondriale-DNA des Neandertalers untersucht, der bereits 1856, also noch zu Zeiten Darwins, für Aufregung gesorgt hatte. Ein alter Bekannter der Paläoanthropologen stand wieder im Rampenlicht.

1991 hatte der Archäologe Ralf W. Schmitz ein interdisziplinäres Projekt zur umfassenden Untersuchung des Fossils von 1856 initiiert, dass er seitdem koordiniert und leitet. „Was viel Freude, aber auch Ärger bereitet“ wie er im Gespräch mit „G.O. – Wissen Online“ erzählt. Die Forschergruppe aus München kümmert sich um die molekularbiologische und genetische Seite des sogenannten „namengebenden Fundes“ aus dem Neandertal bei Düsseldorf.

Eine Menge mtDNA

Anstatt die mtDNA lebender Menschen zu vergleichen, extrahierten Krings und seine Kollegen mitochondriales Genmaterial aus dem rechten Oberarm des fossilisierten „Düsseldorfers“. Ein bis dahin einmaliges Unterfangen. Dass der Neandertaler zehntausende von Jahren in einer Grotte vor Witterungsbedingungen verhältnismäßig gut geschützt lag, war das Glück der Wissenschaftler. So waren kleinste Reste organischen Materials erhalten geblieben.

Aus den winzigen Mengen einer 1,4 Zentimeter dicken und 3,5 Gramm leichten Halbscheibe des Oberarms förderten die Genetiker so viel Mitochondrien-DNA zu Tage, dass es für den Vergleich Neandertaler – Mensch ausreichte.