Unverhofft aktuell: Kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine haben deutsch-ukrainische Messteams die radioaktive Belastung rund um Tschernobyl neu vermessen. Die Karten zeigen hochaufgelöst, wo in der Sperrzone die „Hotspots“ der Gammastrahlung und der Belastung mit radioaktivem Cäsium liegen. Das kann nun genutzt werden, um Veränderungen durch die Kriegshandlungen zu ermitteln und Arbeiter bei Aufräumarbeiten vor Verstrahlung zu schützen.

Auch 36 Jahre nach dem Atomunfall von Tschernobyl ist der am 26. April 1986 explodierte Reaktorblock hochradioaktiv und ein Betreten wäre tödlich. Auch ein rund 2.200 Quadratkilometer großes Gebiet rund um die Atomruine ist bis heute eine Sperrzone. Zwar sind dort die kurzlebigeren Radionuklide aus dem Fallout bereits weitgehend zerfallen, nicht aber langlebigere Isotope wie Cäsium-137, Uran oder Plutonium.

Diese radioaktiven Stoffe sind inzwischen zwar inzwischen größtenteils von Boden und Laub bedeckt, aber bei Bränden, wenn Boden aufgewühlt oder Staub aufgewirbelt wird, gelangen sie wieder an die Oberfläche. Das zeigte sich auch vor kurzem, als russische Soldaten im Rahmen ihres Angriffs auf die Ukraine das Sperrgebiet eroberten. Der von ihnen aufgewirbelte Staub löste neue Radioaktivitätsspitzen aus und könnte die Soldaten erheblich verstrahlt haben.

Ukrainisch-deutsche Messkampagne kurz vor den Krieg

Umso aktueller und relevanter sind neue Karten der radioaktiven Belastung, die das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) gemeinsam mit ukrainischen Strahlenschutzbehörden noch kurz vor dem Ukrainekrieg erstellt hat. Für diese erste flächendeckende radiologischen Kartierung der Sperrzone von Tschernobyl seit über 30 Jahren wurden im Herbst 2021 umfangreiche Messungen per Hubschrauber und am Boden durchgeführt.

„Bei den Messungen in Tschernobyl standen wir vor einer besonderen Herausforderung: Gelangen bei einem Unfall radioaktive Stoffe in die Umwelt, lagern sie sich auf dem Boden ab,“ erklärt Projektleiter Christopher Strobl vom BfS. „35 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sind die radioaktiven Stoffe aber mehrere Zentimeter tief in den Boden gewandert.“

Deshalb ermittelten die Boden-Messteams nicht nur die Belastung an fast 200 Standorten in der Sperrzone, sondern nahmen zusätzlich Bodenproben. An ihnen konnten sie bestimmen, wie tief die radioaktiven Stoffe in den Boden eingedrungen sind und wie stark dieser ihre Strahlung abschirmt. Das wiederum half bei der Kalibrierung der Messungen.

Fallout-„Fahnen“ deutlich erkennbar

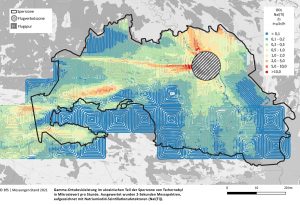

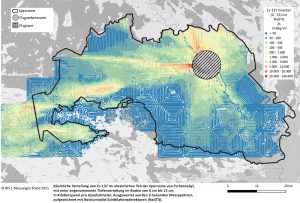

Das Ergebnis der Neukartierung sind zwei Übersichtskarten, die die Cäsium-137-Belastung der Böden und die Gamma-Ortsdosisleistung innerhalb der Sperrzone zeigen. Die Daten sind nicht nur aktueller als die zuletzt in den 1990ern ermittelten Werte, sie sind auch räumlich besser aufgelöst und bieten so einen detaillierten und umfassenden Überblick über die radiologische Situation in der Tschernobyl-Sperrzone, wie das BfS erklärt.

Die Messdaten zeigen unter anderem, dass die radioaktive Belastung innerhalb der Sperrzone noch immer stark variiert. Die stark kontaminierten Bereiche „Hotspots“ liegen vor allem nördlich und westlich der Reaktorruine und zeichnen damit deutlich die beiden Haupt-Windrichtungen direkt nach dem Atomunfall nach. Ein Teil des radioaktiven Fallouts ging damals direkt in der Sperrzone nieder, der Rest wurde vom Wind bis nach Nord- und Westeuropa transportiert.

Von harmlos bis stark verseucht

Konkret ergaben die Messungen, dass die Gammastrahlenbelastung in der Sperrzone zwischen 0,06 Mikrosievert pro Stunde und etwa 100 Mikrosievert pro Stunde variiert. Die niedrigsten Werte entsprechen damit der natürlichen Hintergrundbelastung, wie sie auch in Deutschland herrscht. Die höchsten Werte bedeuten jedoch, dass ein Mensch schon nach zehn Stunden die höchstzulässige Jahresdosis für die breite Bevölkerung von einem Millisievert erreichen würde.

Ähnlich stark ist die Schwankungsbreite für die Belastung der Böden mit radioaktivem Cäsium-137: Die gemessenen Werte reichen von wenigen Kilobecquerel pro Quadratmeter bis zu 50.000 Kilobecquerel pro Quadratmeter in den Hotspots. Zum Vergleich: In Deutschland dürfen Lebensmittel mit einer Cäsiumbelastung von mehr als 600 Becquerel pro Kilogramm nicht mehr in den Handel gebracht werden. Würde man 80.000 Becquerel Cäsium-137 mit der Nahrung aufnehmen, entspräche dies einer Belastung von etwa einem Millisievert.

Relevant auch im Ukrainekrieg

Die neuen Karten können nun ganz praktische Hilfe leisten: Mit Hilfe der Daten lässt sich nun für jeden vermessenen Ort innerhalb der Sperrzone vorausberechnen, wie lange dort Personal eingesetzt werden kann, ohne einer unzulässigen Strahlenbelastung ausgesetzt zu werden. Dies ist beispielsweise für die Bekämpfung von Bränden in der Sperrzone wichtig, aber auch für die Entscheidung darüber, welche Teile der Sperrzone in Zukunft wieder freigegeben werden können.

Im aktuellen Ukrainekrieg bekommt die Kartierung zudem eine besondere Relevanz. Denn die vor dem Angriff Russlands erhobenen Messwerte erlauben es nun, Veränderungen festzustellen. Sie können beispielsweise bei Verdacht auf größere Verlagerungen von radioaktiven Stoffen und kontaminiertem Material – zum Beispiel durch Panzerbewegungen – oder bei Verdacht auf neue Freisetzungen innerhalb der Sperrzone als Vergleich herangezogen werden.

Enge Zusammenarbeit mit der Ukraine

„Mit der Entscheidung, erste Auswertungen von Messdaten aus der Sperrzone von Tschernobyl trotz des Krieges in der Ukraine zu veröffentlichen, wollen wir die Bedeutung einer engen internationalen Zusammenarbeit im Strahlenschutz unterstreichen“, betont BfS-Präsidentin Inge Paulini. „Wir setzen damit auch ein Zeichen des Respekts für unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, die trotz widrigster Umstände ihre wissenschaftliche und praktische Arbeit im Strahlenschutz fortsetzen.“

Die veröffentlichten Übersichtskarten sollen den Auftakt für wissenschaftliche Detailauswertungen und deutsch-ukrainische Publikationen bilden. „Während der gemeinsamen Messungen sind intensive persönliche und institutionelle Kontakte gewachsen“, betont Strobl: „Es ist uns wichtig zu zeigen, dass diese Kontakte auch während und nach dem Krieg Bestand haben und dass daraus weitere gemeinsame Projekte erwachsen können.“

Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)