Der Ausbruch des isländischen Vulkans Bárdarbunga vor gut zwei Jahren hat gleich mehrere Rekorde gebrochen: Es war der stärkste seit mehr als 240 Jahren in Europa und die größte Calderen-Bildung, die je direkt beobachtet wurde. Noch wichtiger aber: Erstmals haben Vulkanforscher herausgefunden, dass nicht dieser Einsturz der Magmakammer die Eruption auslöst, sondern umgekehrt erst der Ausbruch den Einsturz bewirkt, wie die Forscher im Fachmagazin „Science“ berichten.

Calderen sind beeindruckende Zeugen von großen Vulkanausbrüchen: Die bis zu hundert Kilometer weiten Senken entstehen, wenn bei explosiven Eruptionen die Decke eines unterirdischen Magmareservoirs einbricht und dadurch die Erdoberfläche absackt. Ob jedoch dieses Einbrechen erst die Eruption auslöst oder umgekehrt der Ausbruch das Magmareservoir zum Einsturz bringt, blieb bislang ungeklärt.

Der simple Grund dafür: Vulkanausbrüche mit Calderenbildung sind sehr selten. „Zwischen 1900 und 2014 gab es nur sechs dokumentierte Fälle“, berichten Magnus Gudmundsson von der Universität Island und seine Kollegen. Und von diesen konnte nur wenige von Beginn an verfolgt und genau untersucht werden.

Größter Ausbruch seit 1784

Das aber änderte sich im August 2014 mit dem Ausbruch des Gletschervulkans Bárdarbunga auf Island. Der Vulkan und sein gut 150 Kilometer langes System aus Spalten und Nebenschloten liegt größtenteils unter dem Vatnajökull-Gletscher. Im Laufe der sechs Monate anhaltenden Eruption traten 1,5 Quadratkilometer Lava aus. Es war damit der größte europäische Vulkanausbruch seit der Laki-Eruption von 1784 – wenn auch glücklicherweise nicht so explosiv.

Der Ausbruch des Bárdarbunga erfolgte am Ende eines unterirdischen Kanals, 45 Kilometer nordöstlich des Hauptschlots im Holuhraun-Feld. „Interessant ist, dass der Ausbruchsort und die 45 Kilometer entfernte Magmakammer hydraulisch gekoppelt waren“, erläutert Thomas Walter vom Deutschen GeoForschungszentrum Potsdam (GFZ). Dadurch trat die Lava auf eisfreiem Gebiet aus und das verhinderte eine explosive Dampfexplosion, die eine gewaltige Aschewolke in die Atmosphäre geschleudert hätte.

Calderabildung im Zentrum des Vulkans

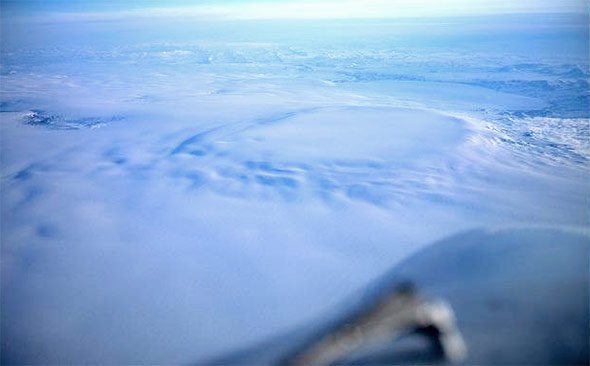

Das Entscheidende aber: Während am Gletscherrand die Lavafontänen in die Höhe stiegen, registrierten die Vulkanforscher über der zentralen Magmakammer des Bárdarbunga ein Absenken des Untergrunds. Im Laufe von sechs Monaten dehnte sich diese Caldera bis auf acht mal elf Kilometer Kilometer Größe aus und wurde 65 Meter tief. Anfangs sank die Caldera im Zentrum des Vulkans mit rund einem Meter pro Tag ein, dann graduell immer langsamer.

„Mit einer Fläche von etwa 110 Quadratkilometern ist dies der größte Caldera-Einbruch, der je instrumentell beobachtet wurde“, berichtet Koautor Eoghan Holohan vom GFZ. „Die Ergebnisse liefern das bisher deutlichste Bild von Ursprung und Entwicklung dieses rätselhaften geologischen Prozesses.“

Erdbeben verraten unterirdisches Geschehen

Was bei der Calderen-Bildung am Bárdarbunga im Untergrund geschah, konnten die Forscher unter anderem anhand seismischer Messungen rekonstruieren. Denn das Absacken des Calderenkessels wurde von einer ganzen Serie von leichten Erdbeben begleitet. „Die typische Struktur von Erdbebenwellen bei Vulkanausbrüchen lässt sich nutzen, um daraus die Vorgänge in der Tiefe, direkt über der Magmakammer, abzuleiten“, erklärt Sebastian Heimann vom GFZ.

Die Auswertung ergab: Nicht das Einbrechen der Magmakammer-Decke löste die Eruption aus, sondern umgekehrt das Ausströmen des Magmas den Einsturz. Allerdings spielte auch die Beschaffenheit des Gesteins über der Magmakammer eine wichtige Rolle. „Die Ergebnisse zeigen, dass die physikalischen Eigenschaften des Reservoirdachs und des Magmakanals sowohl den Caldera-Einsturz als auch den Magmaausstrom reguliert haben“, berichten die Forscher.

Der Ausbruch des Bárdarbunga hat den Vulkanforschern damit wertvolle erste Einblicke in die Prozesse geliefert, die die gewaltigen Calderen entstehen lassen. „Ob und in welchem Maße allerdings unsere Erkenntnisse von mafischen Vulkanen wie Bárdarbunga auch auf silikatreichere Systeme übertragbar sind, bleibt vorerst offen“, konstatieren Gudmundsson und seine Kollegen. (Science, 2016; doi: 10.1126/science.aaf8988)

(Science/ GFZ, 15.07.2016 – NPO)