Als der Vandalenkönig Geiserich im Jahr 477 mit 88 Jahren stirbt, hinterlässt er ein Volk, das sowohl geografisch wie kulturell einen weiten Weg hinter sich hat: Aus den einst in Holzhütten lebenden ostgermanischen Bauern und Viehzüchtern ist unter seiner Herrschaft ein zivilisiertes und mächtiges Reich geworden – ein Königreich, das sogar die Römer fürchten.

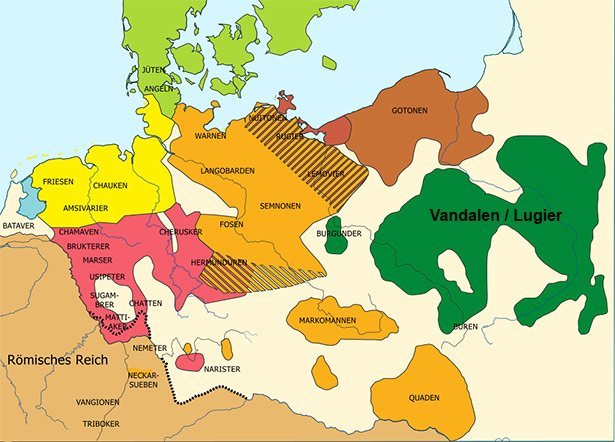

Ausdehnung des Vandalenreichs im Jahr 526 © gemeinfrei

Eine unabhängige Macht

Zwar schaffen es Geiserichs Nachfolger nicht, an die großen Erfolge ihres Vorgängers anzuknüpfen. Dennoch bleibt das Königreich der Vandalen in Nordafrika mehr als 100 Jahre bestehen – trotz mehrerer Versuche der Römer, ihre verlorenen Provinzen wiederzugewinnen. „Das vandalische Regnum gehörte neben dem ostgotischen Italien zu den erfolgreichsten Staatsgebilden, die unter der Führung einer neuen Militärelite aus römischen Provinzen hervorgegangen waren“, schreibt der österreichische Historiker Roland Steinacher.

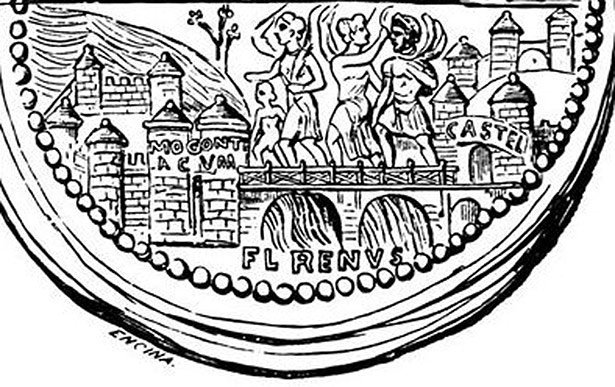

Durch geschicktes Taktieren, kriegerische Erfolge und die Abhängigkeit Roms von ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen verschaffen sich die Vandalen eine solide Machtbasis im Europa der Spätantike. Ihre Unabhängigkeit von Rom demonstrieren die Vandalenkönige unter anderem durch eine eigene Zeitrechnung, die mit dem Fall Karthagos im Jahr 429 beginnt. Zudem behalten sie zwar das römische Währungssystem und dessen Goldmünzen bei, prägen aber eigene Silber- und Kupfermünzen.

Vandalische Münzen, oben mit dem Portrait des Königs Hilderich, unten mit Gelimer, dem letzen König der Vandalen. © historisch

Anpassung als Schlüssel zum Erfolg

Eines der Geheimnisse ihres Erfolges ist nach Ansicht vieler Historiker die Anpassungsfähigkeit und Toleranz der Vandalen: Sie übernahmen zwar die Herrschaft über die römischen Provinzen, behielten aber das Gemeinwesen, die Verwaltung und die etablierten kulturellen Errungenschaften der Römer größtenteils bei und führten sie weiter. Die einstigen Germanen sprachen nun Latein, aßen römische Speisen und waren auch sonst vermutlich kaum mehr von den Römern zu unterscheiden.

Gleichzeitig ließen die Vandalen auch den anderen in Nordafrika lebenden Volksgruppen ihre Traditionen und Gewohnheiten – sofern diese ihre Oberherrschaft anerkannten. „Der ‚König der Vandalen und Alanen‘ war ebenso ein König der Römer, Griechen, Juden und Berber“, erklärt Steinacher. Den Berbern sind die Vandalen sogar noch Jahrhunderte später in guter Erinnerung: Als sie im Jahr 711 von Nordafrika aus die Iberische Halbinsel erobern, taufen sie den Süden Spaniens Al-Andalus – wahrscheinlich nach der arabischen Bezeichnung für die Vandalen.

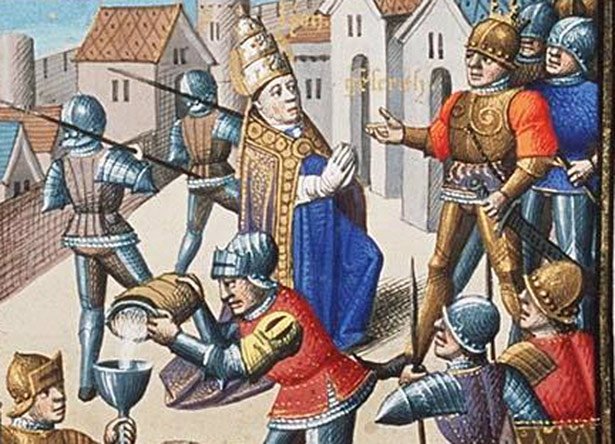

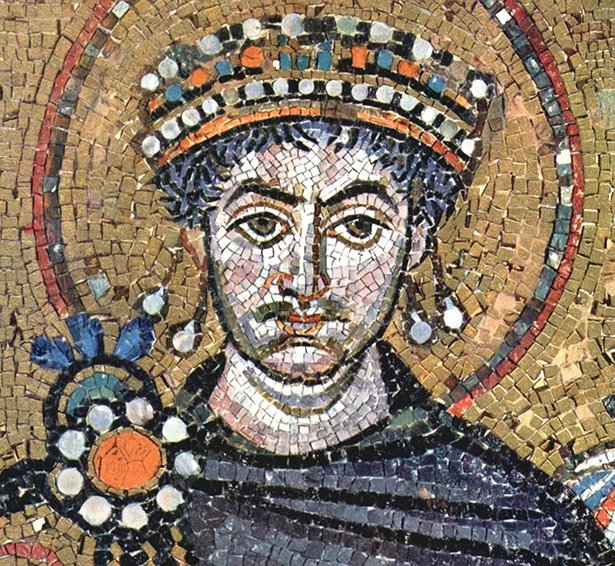

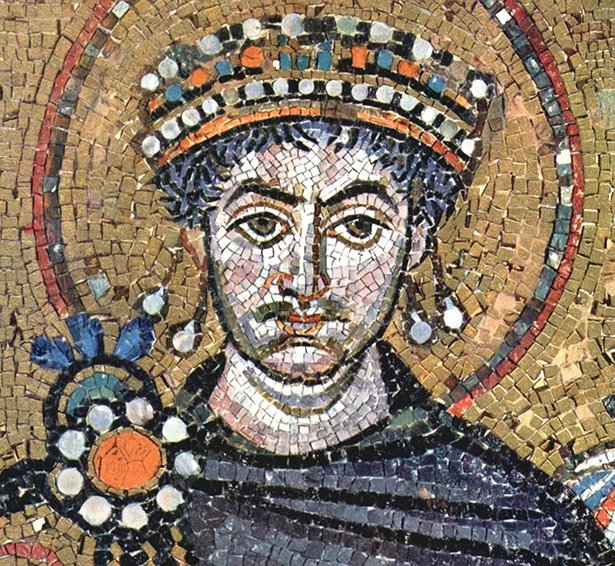

Erst der oströmische Kaiser Justinian I. schafft es, das Vandalenreich zu Fall zu bringen. © historisch

Das Ende des Vandalenreichs

Das Ende des Vandalenreiches kommt im Jahr 534. Um den ungeliebten Nachbarn endlich zu Fall zu bringen, hat das oströmische Reich unter Kaiser Justinian I. eine rund 5.000 Mann starke Armee samt Flotte aufgeboten. Feldherr Belisarius gelingt es, mit seinen Truppen nur rund zehn Kilometer von Karthago entfernt zu landen. „Die Vandalen haben merkwürdigerweise die Gefahr nicht erkannt – das ist für mich unerklärlich“, sagt der Historiker Helmut Castritius im Deutschlandfunk.

Statt sich dem römischen Feldherrn mit seinem eigentlich zahlenmäßig überlegenen Heer entgegenzustellen, schickt der Vandalenkönig Gelimer einen Großteil seiner Truppen kurz vorher nach Sizilien. Dadurch geschwächt, schaffen es die Vandalen nicht, die Römer zu schlagen. Wenig später erobert Belisarius Karthago – die Hauptstadt des Vandalenreichs. Anfang 534 haben die Römer die Vandalen bis nach Hippo zurückgedrängt und Gelimer gibt auf: Er kapituliert.

Gut hundert Jahre nach der Ankunft der Vandalen in Nordafrika ist ihr Königreich gefallen. „Hätte es fortbestanden und wäre die Geschichte des 7. Jahrhunderts anders verlaufen, dann wäre Tunesien heute wohl ein europäisches Land, dem Süden Italiens nicht unähnlich“, sagt Steinacher.

Nadja Podbregar

Stand: 20.07.2018