Gold war schon immer etwas Besonderes. Unsere Vorfahren verzierten damit ihre Heiligtümer und Paläste, ehrten ihre Herrscher und gaben toten Fürsten goldene Beigaben mit ins Grab. Gold war Statussymbol, heiliges Element und Wertobjekt zugleich. Kein Wunder, dass Menschen von Anbeginn der Geschichte nach diesem goldenen Schatz der Erde suchten – und es sogar versuchten, selbst herzustellen.

Alchemisten versuchten jahrhundertelang, Gold aus unedlen Metallen herzustellen – vergeblich. © Historisch

In der Antike und im Mittelalter war sie das große Ziel vieler Alchemisten: die Chrysopoeia. Durch diesen Umwandlungsprozess hofften sie, aus unedlen Stoffen Gold herzustellen – das edelste und unvergänglichste aller Metalle. Statt mühsam danach zu schürfen, könnte man das Gold dann einfach im Labor erzeugen.

Transmutation und der Stein der Weisen

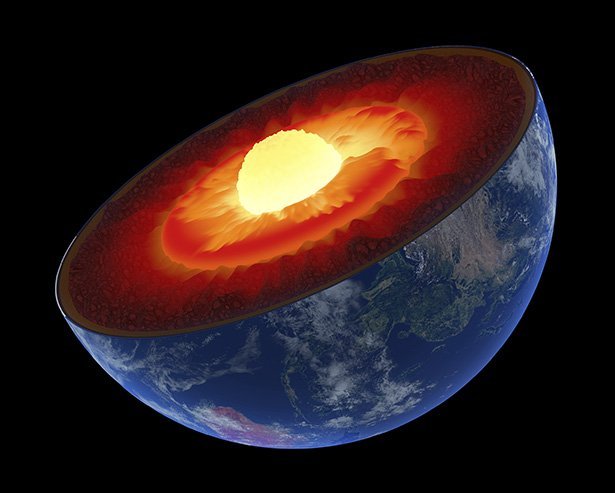

Als Königsweg zu dieser Transmutation galt damals der Stein der Weisen – ein geheimnisvolles Elixier oder Verfahren, das die „Veredelung“ normaler Metalle in Gold ermöglichen sollte. „Gold war sozusagen die perfekte reife Frucht, zu der die unterirdischen Vorkommen der unedlen Metalle heranreifen würden, wenn man sie nur lange genug in der Erde ließe“, erklärt William Newman von der Indiana University. Der Stein der Weisen sollte diese Reifung vorwegnehmen und beschleunigen.

Auf Basis des damaligen Wissens erschien die Transmutation zudem keineswegs unerreichbar. „Die meisten Alchemisten des Mittelalters hielten Metalle für Verbindungen aus Schwefel und Quecksilber und vielleicht noch einem Salz“, erklärt Newman. Der Weg von Blei zu Gold schien daher durchaus über chemische Reaktionen machbar. Doch trotz jahrhundertelanger Experimente blieben die Alchemisten erfolglos – sie fanden weder den Stein der Weisen noch gelang ihnen die ersehnte Chryopoeia.

Die Atomsorte hängt von der Zahl der Protonen im Kern ab, beim Gold sind es 79. Dies ist mit rein chemischen Methoden nicht veränderbar. © Antoine2K/ iStock.com

Die Protonen sind entscheidend

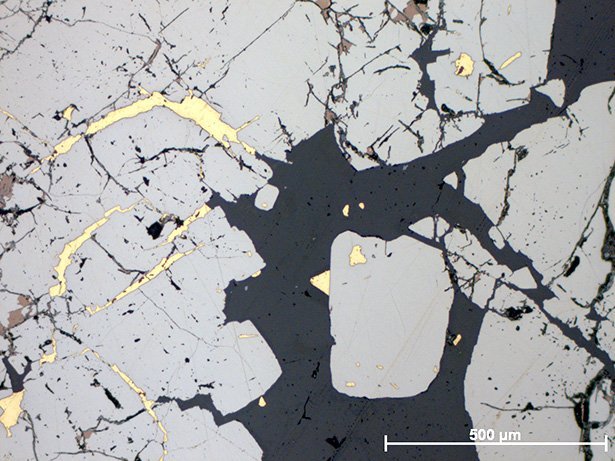

Heute ist klar, warum das nicht funktionieren konnte: Chemische Reaktionen können zwar den Bindungszustand eines Elements verändern, nicht aber seine atomare Natur. Anders ausgedrückt: Blei kann auf noch so fantasievolle Weise mit anderen Substanzen kombiniert werden – die Bleiatome werden immer Bleiatome bleiben. Denn welche Eigenschaften ein Atom hat, wird vor allem von der Zahl seiner Protonen im Kern geprägt.

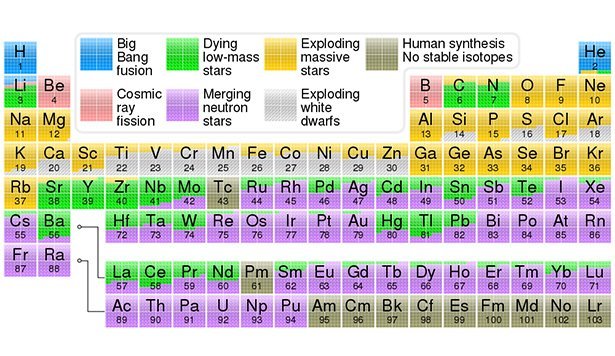

Diese Ordnungszahl bestimmt seine Position im Periodensystem der Elemente und verrät auch, wie viele Elektronen in der Hülle des Atoms kreisen – ein für die Bindungseigenschaften entscheidendes Merkmal. Um aus Blei mit der Ordnungszahl 82 zu Gold zu machen, hätten die Alchemisten dem Blei drei Protonen wegnehmen müssen. Doch dies funktioniert mit rein chemischen Mitteln nicht, wie man heute weiß.

Gold aus der Teilchenkanone

Unmöglich aber ist eine solche Transmutation keineswegs. Denn auf physikalischen Wege ist das, was Alchemisten vergeblich versuchten, inzwischen möglich. Dafür allerdings benötigen die Alchemisten von heute mehr als nur einen Bunsenbrenner und geheimnisvolle Elixiere: Der moderne „Stein der Weisen“ sind Teilchenkanonen und riesige Beschleunigerringe – und enorme Mengen an Energie.

Blick in das Inneres eines Teilchenbeschleunigers am GSI – solche Ionenkanonen sind die Werkzeuge der modernen "Goldmacher". © A. Zschau/ GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

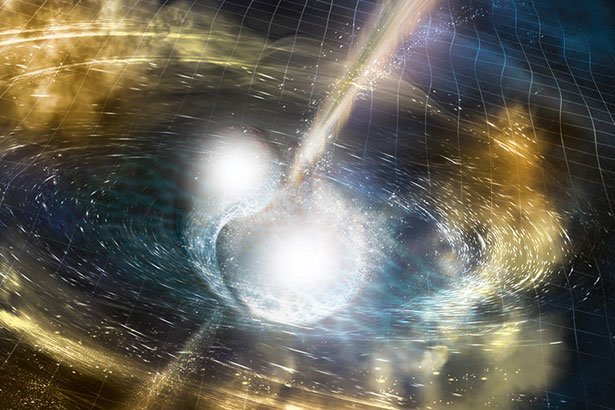

Bereits in den 1980er Jahren gelang US-Forschern am Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) die Transmutation von Bismut, dem Nachbarelement von Blei, zu Gold. Dafür schossen sie fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Neon- und Kohlenstoffkerne auf eine dünne Bismutfolie. Bei dieser Kollision werden einige Bismutatome so getroffen, dass sechs bis 15 Protonen aus ihrem Kern gerissen werden. Dadurch entstehen verschiedene radioaktive Gold-Isotope und auch das stabile Gold-197 – das Isotop, aus dem der Goldschmuck besteht.

„Wir hätten damals auch Blei nehmen können, aber Bismut war günstiger, weil es nur ein Isotop besitzt“, erklärt David Morrissey vom LBNL. Das machte es leichter, in den Kollisionstrümmern das Ausgangselement von den „transmutierten“ Atomen zu trennen.

Zwei Millionen Goldatome pro Sekunde

Eine weitere moderne „Alchemisten-Werkstatt“ steht in Darmstadt. In den Teilchenbeschleunigern des dortigen GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung entsteht ebenfalls Gold aus „unedlen“, schwereren Elementen. Der energiereiche Teilchenstrahl kann sogar in jeder Sekunde zwei Millionen neue Goldkerne produzieren.

Das klingt zwar viel, aber reich wird damit niemand. Denn um auf diese Weise ein einziges Gramm Gold zu produzieren, müssten die Beschleuniger 50 Millionen Jahre lang arbeiten. Hinzu kommt: Die Teilchenbeschleuniger benötigen gigantische Mengen an Energie, um nur diese winzige Goldmenge herzustellen. Lukrativ ist die moderne Alchemie daher leider nicht.

Nadja Podbregar

Stand: 27.04.2018