Eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Suche nach einem Endlager ist die Beschaffenheit des Untergrunds, der die Kavernen mit dem Atommüll einschließen soll. Dieses Gestein bildet die geologische Barriere gegen die Radioaktivität. Sie muss die Menschheit über Generationen hinweg vor den gesundheits- und umweltschädlichen Folgen einer radioaktiven Kontamination bewahren.

Welche Gesteine kommen in Frage?

Die Anforderungen sind entsprechend hoch: Das Gestein muss so dicht sein, dass möglichst kein Grundwasser in die Kavernen gelangt und zur Korrosion der Behälter beiträgt. Umgekehrt sollte es den Austritt von radioaktiven Stoffen in umgebende Grundwasserleiter und zur Oberfläche blockieren. Im Idealfall bindet das Gestein zudem Radionuklide und verlangsamt so ihre Verbreitung im Untergrund.

In den meisten Ländern gelten zurzeit drei Gesteinsklassen als geeignet für ein atomares Endlager: Salzstöcke, Ton und kristalline Gesteine wie Granit oder Basalt. Welches davon die größte Sicherheit bietet, darüber gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Granit ist ein kristallines Gestein, das als sehr fest und stabil gilt – aber Risse bilden kann. © Der Messer/ CC-by-sa 3.0 Granit: Stabil, aber rissanfällig{

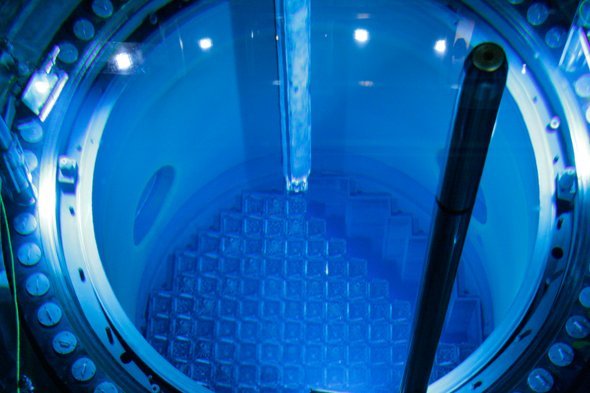

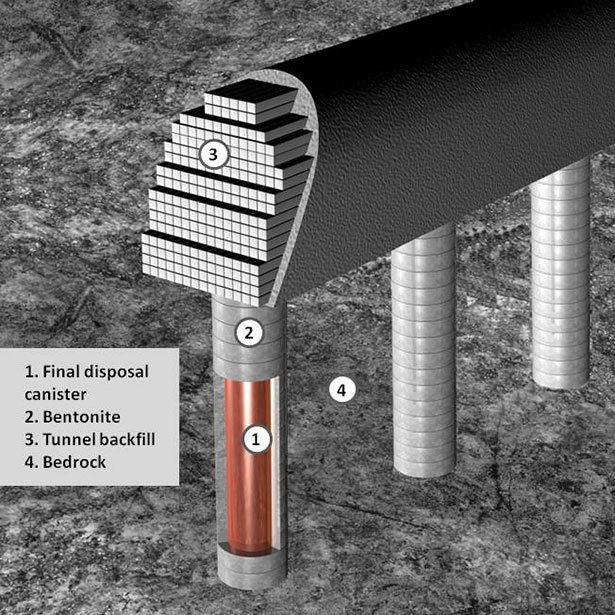

In Schweden wird Granit als Barrieregestein favorisiert. Bereits seit den 1980er Jahren werden in Forsmark an der schwedischen Ostküste schwach- und mittelradioaktive Abfälle in einer Schachtanlage in Granitgestein gelagert. Ab 2025 soll diese Formation auch als Endlager für hochradioaktiven Atommüll genutzt werden. Die Behälter mit dem Atommüll sollen in rund 500 Metern Tiefe eingeschlossen werden.

Der Vorteil von kristallinem Gestein wie Granit liegt in der Stabilität des Materials: Granit ist ein sehr festes Gestein, das hohe Belastungen aushält und Hohlräume umschließen kann, ohne einzustürzen. Das Gestein selbst ist zudem wasserdicht. Die Kehrseite dieser Festigkeit ist jedoch die Anfälligkeit des Granits für Risse: Weil das Gestein eher spröde ist, bilden sich leicht Spalten und Verwerfungen, durch die dann Wasser einströmen kann.

Ein weiterer Nachteil: Granit bindet austretende Radionuklide kaum. Sind die radioaktiven Materialien einmal aus ihren Behältern ausgetreten, können sie durch Risse relativ schnell und ungehindert verteilt werden. „Eine wesentliche Barrierefunktion im Endlagerkonzept im Wirtsgestein Granit übernimmt deshalb der Abfallbehälter“, schreibt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

Der Opalinuston, hier im deutschen Albvorland, ist eine der Tonsteinformationen, die in der Schweiz für ein Endlager untersucht werden. © BerndH/ CC-by-sa 3.0 Ton: Guter Absorber, aber unberechenbar

In Frankreich und der Schweiz setzt man auf Ton als Wirtsgestein für ein Endlager. Eine Tonformation bei Bure in Lothringen ist zurzeit als künftiges Endlager in der Diskussion. Das aus sehr feinen Körnern bestehende Tongestein hat den Vorteil, dass es wasserundurchlässig ist, gleichzeitig aber so weich, dass es mehr oder weniger plastisch auf Druck reagieren kann. Für Ton spricht auch, dass das Material ein guter chemischer Puffer ist und Radionuklide an sich bindet.

Der Nachteil: Ton ist weniger fest als kristalline Gesteine – und jede Tonformation ist anders: „Ton und Tonsteine variieren – abhängig von ihrer Entstehung – vom plastischen Ton mit Übergangsformen bis zum stark verfestigten und geklüfteten Tonstein“, so die BGR. „Entsprechend groß sind die Unterschiede im Mineralbestand, Verformungsverhalten, der Temperaturempfindlichkeit und der Gebirgsstabilität.“

Salz: Selbstheilend, aber unzuverlässig

In Deutschland hat man in der Vergangenheit vor allem auf Salzstöcke als Atommüll-Lager gesetzt. In der Bundesrepublik war dies das ehemalige Salzbergwerk Asse, in der DDR ab 1971 das ehemalige Salzbergwerk Morsleben. Die Gründe dafür: Steinsalz kommt bei uns reichlich vor und wird schon lange abgebaut. Seine geologischen Eigenschaften sind daher relativ gut erforscht.

Salzstöcke, hier in den USA, sind plastisch, aber nicht vollkommen wasserdicht. © DOE

Lange galten Salzstöcke zudem als ziemlich stabil und wasserundurchlässig – immerhin sind viele Salzformationen Millionen Jahre alt. „Steinsalz verhält sich unter Druckbelastung plastisch, das heißt, das Vorkommen von zusammenhängenden Klüften und Spalten wird weitgehend verhindert“, erklärt die BGR. „Falls doch Risse entstehen sollten, heilen diese schnell wieder aus.“ Außerdem leitet Steinsalz die vom Atommüll erzeugte Wärme deutlich besser ab als Ton oder Granit.

Doch einige Studien und die Erfahrungen bei Asse und Morsleben zeichnen ein weniger positives Bild. Beide Anlagen haben sich als einsturzgefährdet erwiesen, in Morsleben stürzte bereits 2001 ein 5.000 Tonnen schwerer Salzgesteinsbrocken von der Grubendecke. Ein weiteres Problem: Teile des Salzes sind wasserlöslich. Hat sich das Wasser einmal seinen Weg in die Anlage gebahnt, ist der Einstrom kaum mehr zu stoppen – wie der Fall Asse II eindringlich demonstriert.

Kein optimaler Kandidat

Damit scheint klar, dass es wohl keinen optimalen Kandidaten für ein Wirtsgestein gibt. Bei allen drei Gesteinstypen müssen bestimmte Nachteile und Risiken in Kauf genommen werden. Unter anderem deshalb herrscht weltweit keine Einigkeit darüber, welcher Untergrund am besten für ein Endlager geeignet ist. Während Frankreich und die Schweiz auf Ton setzen, haben sich Finnland und Schweden für Granit entschieden. In Deutschland werden zurzeit noch mögliche Standorte in allen drei Gesteinstypen berücksichtigt.

Erschwerend kommt hinzu, dass alle Untergründe durch den Bau der Kavernen und Schächte für das Endlager zusätzlichen Belastungen ausgesetzt werden. Bohrungen und Grabungsarbeiten erzeugen Vibrationen und Druckveränderungen im Gestein, die beispielsweise zur Bildung von Rissen führen können. Der hochradioaktive Atommüll gibt zudem Hitze ab, die die Eigenschaften des jeweiligen Gesteins ebenfalls verändern kann.

Nadja Podbregar

Stand: 01.12.2017