Paracelsus ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Alchemie mehr war als nur esoterischer oder betrügerischer Dilettantismus. Denn der Alchemist und Mediziner entwickelte neben aller Quacksalberei auch wirksame Arzneien, darunter das opiumhaltige Betäubungsmittel Laudanum, das bis in 19. Jahrhundert hinein unzähligen Patienten Schmerzen ersparte. Außerdem erkannte er durch seine Experimente: „Die Dosis macht das Gift!“.

Vorreiter moderner Wissenschaft

Und es gibt noch viele weitere Errungenschaften der Alchemisten: In ihren Laboren erzeugten sie nützliche neue Metalllegierungen, stellten Pigmente und Säuren her oder erfanden Apparate zur Destillation, mit denen in der Folge Parfums, aber auch Whiskey hergestellt wurden. Andere entwickelten Beschichtungen und Lacke, die Farben oder Holzinstrumente schützten. Die Alchemisten produzierten in ihren Laboren demnach durchaus Nützliches – und sie legten mit ihrer Methodik das Fundament für echte Wissenschaft.

„Der Prozess der alchemistischen Versuche war ein wichtiger Beitrag zu dem, was wir heute die wissenschaftliche Revolution bezeichnen“, erklärt Daniel Liu von der Princeton University. In einer Zeit, in der viele Gelehrte sich auf reine Beobachtung oder aber überlieferte Theorien verließen, führten die Alchemisten bereits kontrollierte Experimente durch und zogen aus deren Ergebnissen ihre Schlussfolgerungen, die sie dann in weiteren Versuchen überprüften.

Die Sache mit dem Gold

Für uns eher unverständlich mag dagegen die Obsession der Alchemisten mit der Herstellung von Gold oder dem Stein der Weisen sein – einem geheimnisvollen Material, das durch bloßen Kontakt diese begehrte Transformation bewirken sollte. Heute ist klar, das bloße Chemie solche atomaren Transformationen nicht bewerkstelligen kann.

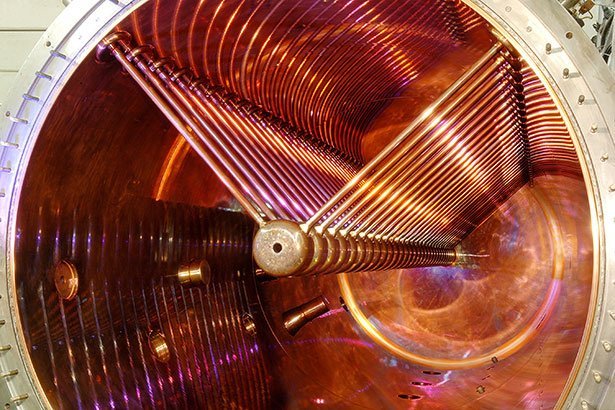

Gold war nicht nur kostbar, ihm wurden von den Alchemisten auch heilsame Kräfte zugeschrieben. © USGS

Doch die damalige Sicht war eine andere: Ohne Kenntnis von Atomen und dem Aufbau der Elemente mussten sich die Alchemisten auf das verlassen, was sie sahen. Und das sprach dafür, dass sich Metalle durchaus ineinander umwandeln konnten. Denn mischte man einige von ihnen, zeigten sie hinterher völlig andere Eigenschaften als zuvor die beiden Ausgangsmetalle – wie es bei Legierungen in der Tat der Fall sein kann.

„Die meisten Alchemisten des Mittelalters glaubten, das Metalle nicht Elemente sind, wie wir heute wissen, sondern hielten sie für Verbindungen aus Schwefel und Quecksilber und vielleicht noch einem Salz“, erklärt William Newman von der Indiana University. Der Anteil dieser Stoffe, so glaubten sie, bestimmt, wie hart und beständig ein Metall sei. Demnach bestand Eisen zum großen Teil aus Schwefel, der ihm seine Härte verlieh. Das weichere Gold dagegen musste einen höheren Anteil an Quecksilber enthalten.

Später in der Renaissance sah man im Gold eher eine Art fortgeschrittenen Entwicklungszustand der Metalle. „Gold war sozusagen die perfekte reife Frucht, zu der die unterirdischen Vorkommen der unedlen Metalle heranreifen würden, wenn man sie nur lange genug in der Erde ließe“, erklärt Newman.

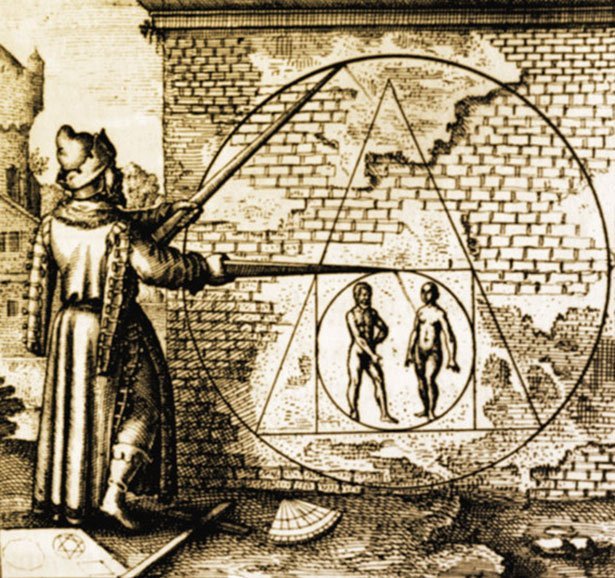

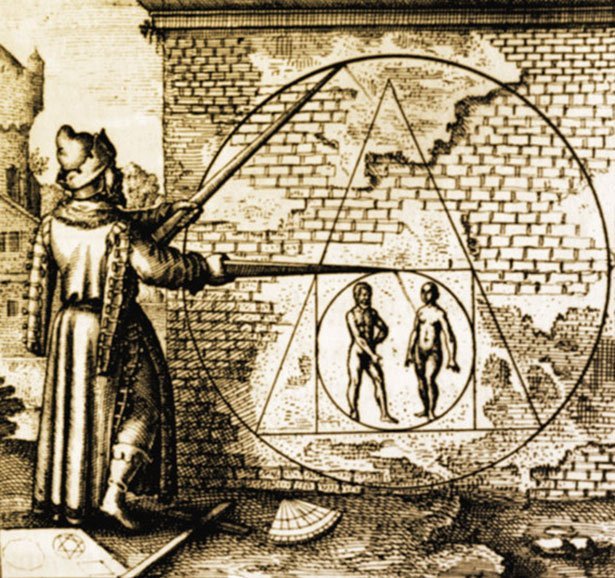

Die Quadratur des Kreises: Der Stein der Weisen stand für das ultimative Material, dessen Kräfte Gold und das Unsterblichkeits-Elixier erzeugen können. © historisch

…und der Stein der Weisen

Hier kam der Stein der Weisen ins Spiel: Seine Kräfte nehmen, so der Glaube der Alchemisten, diese Reifung sozusagen vorweg und führen zur Transmutation der Metalle. Diese Umwandlung war jedoch weit mehr als nur ein Weg zum schnellen Reichtum. Für die eng mit Mystik und Philosophie verwobene Alchemie war der Stein der Weisen auch ein Weg, um zu einem Allheilmittel und Unsterblichkeits-Elixier zu gelangen.

Kein Wunder daher, dass die Alchemisten fieberhaft und jahrhundertelang nach diesem Wundermittel suchten – leider vergebens. Dennoch hinterließen sie ein wertvolles Erbe in Form ihrer Methoden und Denkansätze, von der ihre Nachfolger in Physik, Chemie und Medizin reichlich profitierten.

Nadja Podbregar

Stand: 20.05.2016