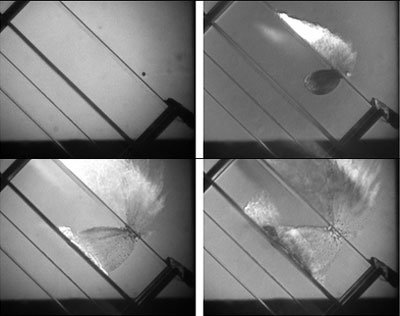

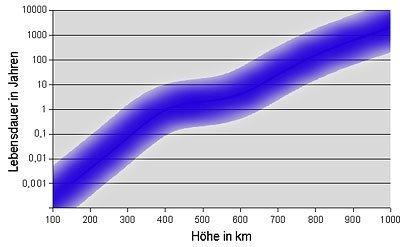

„Es ist wie jedes Umweltproblem: Es wächst. Wenn wir es nicht jetzt angehen, wird es nur schlimmer werden und die Maßnahmen in der Zukunft werden noch teurer, als wenn wir heute handeln“ – nein, die Rede ist hier nicht vom Klimawandel, auch wenn es so klingt. Stattdessen konstatierte dies NASA-Experte Nicholas Johnson bereits vor einigen Jahren zum Thema Weltraumschrott. Denn der Kessler-Effekt sorgt dafür, dass sich der Weltraumschrott kaskadenartig von selbst vermehrt – und dies selbst dann, wenn die Menschheit jede Art von Raumfahrtaktivität sofort einstellen würden. „Wenn Maßnahmen ungenügend eingesetzt werden oder zu spät, könnten einige Regionen im Orbit, vor allem in Höhen zwischen 800 und 1.400 Kilometern, schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte Kollisionskaskaden erleben, die sie für Weltraumaktivitäten zu gefährlich machen“, mahnt denn auch die ESA.

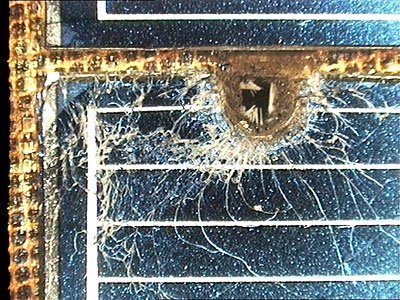

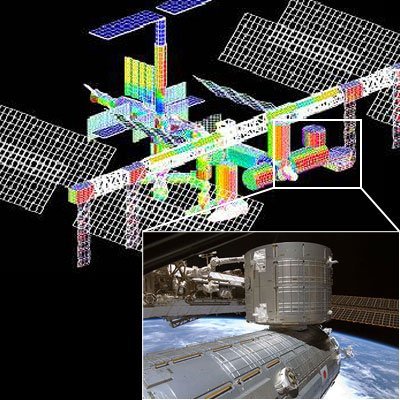

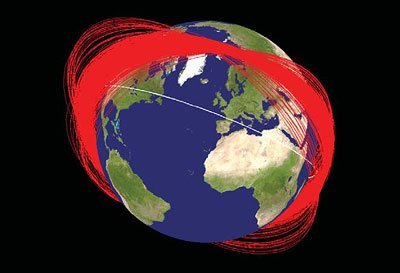

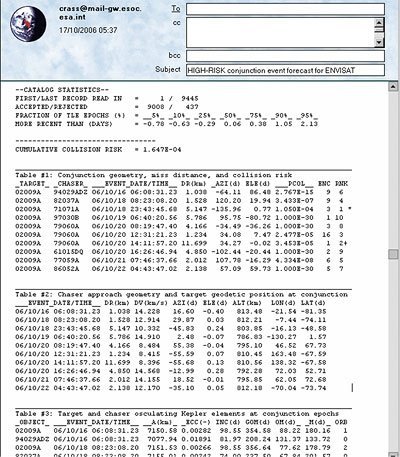

Dichte von größerem Weltraumschrott im erdnahen Orbit (nicht maßstabsgerecht, Teile größer dargestellt). Dargestellt sind hier nur Teile von mehr als zehn Zentimetern Größe, die im Radarkatalog der US-Weltraumüberwachung erfasst sind. © ESA

Und die Botschaft scheint angekommen zu sein: Als US-Präsident Barack Obama Ende Juni 2010 die neue Weltraumstrategie seiner Regierung vorstellte, spielte der „Space junk“ zum ersten Mal überhaupt in einer solchen Erklärung eine der Hauptrollen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger George W. Bush betonte Obama erstmals die Notwendigkeit einer internationalen Kooperation im Erdorbit. Barry Pavel, leitender Beamter am National Security Council des Weißen Hauses erklärte in einer Pressekonferenz: „Diese Strategie soll die Produktion von neuem Schrott minimieren und Operationen erforschen, um zusammen mit anderen Ländern, den Schrott wieder zu entfernen.“

Ideen vorhanden, Umsetzung problematisch

Doch das Problem liegt, wie so oft im Detail. Denn in punkto Schrottentsorgung ist zurzeit weder klar, welche technischen Verfahren überhaupt machbar, geschweige denn finanzierbar sind, noch, wie das Ganze völkerrechtlich geregelt werden könnte. So präsentieren bei einer der ersten Internationalen Weltraumschrottkonferenzen im Jahr 2008 zwar rund 50 Forscherteams aus den USA, Frankreich, Russland, Deutschland und Japan ihre Konzepte. Doch auf Anhieb realisierbar ist keines davon. „Zurzeit hat sich keine der untersuchten Technologien als praktikabel erwiesen, entweder aus technischen oder/und aus ökonomischen Gründen“, erklärt Johnson am Rand der Konferenz. Er setzt ohnehin auf die Regenschirm-Taktik: „Um das gesamte Spektrum des orbitalen Mülls in allen Höhen zu behandeln, wird eine ganze Bandbreite von Weltraumschrott-Entsorgungstechniken nötig sein“, so der Forscher.

Einfangen mit Leinen und Netzen

Ideen dafür gibt es reichlich. So forscht die japanische Weltraumagentur JAXA zurzeit an einem „Active Removal Satellite“, der ausgebrannte Raketenstufen oder alte Satelliten mittels Roboterarm greifen und sie dann an die „Leine“ legen soll. Die Leine ist in diesem Fall ein rund zehn Kilometer langes Metallkabel, das mit den geladenen Teilchen der oberen Atmosphäre und dem irdischen Magnetfeld in Wechselwirkung tritt und dadurch das Schrottteil abbremst. Es fliegt dadurch immer niedriger und verglüht schließlich in der Atmosphäre. Erste Tests mit einzelnen Bauteilen dieses Systems haben die Japaner bereits erfolgreich absolviert, ein echter Prototyp steht allerdings noch aus.

Etwas exotischer, aber ebenfalls elektrodynamisch, ist ein vom US-Unternehmen Star Tech mit Unterstützung der DARPA, dem Forschungszweig des amerikanischen Militärs, erforschtes System. „EDDE“ – der Electrodynamic Debris Eliminator – besteht aus einer Art rotierendem Strangvehikel, das durch elektrische Ladungsdifferenzen und Sonnenenergie angetrieben wird und bis zu 200 feine Netze auswerfen kann. In diesen sollen sich dann Schrottteile, aber auch ganze Satelliten verfangen und deren Bahn verändert werden. Nach Schätzungen der Star Tech-Forscher könnten zwölf EDDEs im Orbit reichen, um innerhalb von sieben Jahren alle 2.465 identifizierten größeren Schrottbrocken aus der Umlaufbahn zu schaffen. Diese technisch reichlich ambitionierte Idee befindet sich allerdings erst im Rohstadium, erste Tests sollen frühestens 2013 durchgeführt werden.

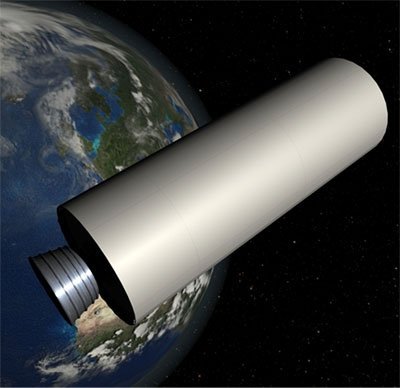

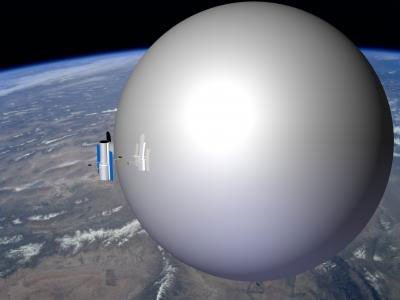

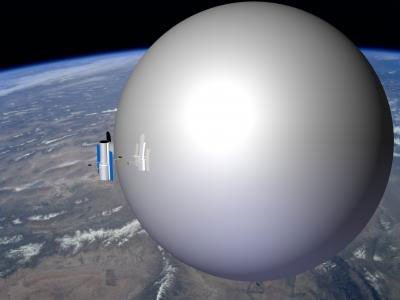

Gossamer Orbit Lowering Device (GOLD) beim Absenken eines Forschungssatelliten (Computergrafik). Der huckepack mit dem Satelliten mitgereiste Ballon wird nach dessen Lebensende aufgepumpt und bewirkt eine verstärkte Abbremsung durch Reibung mit Gasteilchen. © Global Aerospace Corporation / NASA

Heliumballon als Bremse

Ebenfalls auf ein Abbremsen der Schrottteile setzen Wissenschaftler der kalifornischen Global Aerospace Corporation. Bei ihnen ist es allerdings ein rund 100 Meter großer Heliumballon, der für den nötigen Widerstand sorgen soll. Das im Juni 2010 vorgestellte System „Gossamer Orbit Lowering Device“, kurz „GOLD“ besteht aus einer hauchdünnen Spezialmembran und einem Aufpumpsystem, alles zusammen ein gerade mal handkoffergroßes Päckchen, das beim Start eines neuen Satelliten mit in den Orbit geschossen wird. Hat der Satellit das Ende seiner Lebenszeit erreicht, bläst sich der Ballon automatisch auf und entfaltet seine Bremswirkung.

„Wenn GOLD von allen Satelliten unter US-Verantwortung im Zeitraum von 2010 bis 2025 eingesetzt werden würde, könnte sich die Kollisionswahrscheinlichkeit im Lower Earth Orbit um bis zu 40 Prozent reduzieren“, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Wir haben festgestellt, dass GOLD für De-Orbit-Maßnahmen von Satelliten bis in 1.200 Kilometer Höhe masse- und kosteneffektiver ist als chemische Antriebe.“ Das Verfahren ist bereits patentiert, aber eine Nachfrage seitens der Satellitenbetreiber fehlt bisher.

Laserkanone als Bremshilfe

Forscher des Marshall Flight Center der NASA setzen dagegen auf Laser, um trudelnden Schrottstücken genau das winzige Bisschen an Bremswirkung zu verleihen, das sie in eine tiefere Umlaufbahn und damit allmählich zum Verglühen bringt. Dafür könnten theoretisch sogar bodenstationierte Laserkanonen eingesetzt werden, was die Kosten pro beseitigtem Schrottstück auf wenige tausend Dollar drücken würde. In einem schon vor einigen Jahren veröffentlichten Bericht kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, „dass schon eine einzige rund 100 Millionen US-Dollar teure Laseranlage am Äquator allen Weltraummüll bis zu einer Höhe von rund 800 Kilometern in nur zwei Jahren eliminieren könnte.“ Bisher allerdings gibt es noch keinen Geldgeber, der diese 100 Millionen Dollar investieren will.

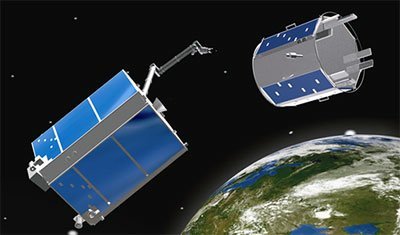

Andocksystem von "Olev" in Aktion (Illustration) © DLR

Docking-Dorn und Roboterarm

Sehr viel handfester gehen es ESA und das deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR an. Denn sie wollen Räumsonden in den Orbit schicken, die abgeschaltete, aber auch irrtümlich auf falsche Bahn geratene aktive Satelliten direkt per Roboterarm und Dockingmanöver abschleppen. Der Orbitroboter „Smart Olev“ soll dafür mit Hilfe eines speziellen Dorns die Düsenöffnung des Satelliten ansteuern und sich dort festhaken. Einmal eingerastet, kann der „Abschleppdienst“ dann das Objekt beispielsweise in einen Friedhofsorbit weit oberhalb der geostationären Umlaufbahn schieben. Alternativ könnte er es auch durch gezielten Schub auf eine Bahn Richtung Atmosphäre und damit zu einem glühenden Ende bringen. Bisher existiert Olev allerdings nur in ausgefeilten Computermodellen und einzelnen Komponenten, frühestens 2013 wären erste Teststarts möglich.

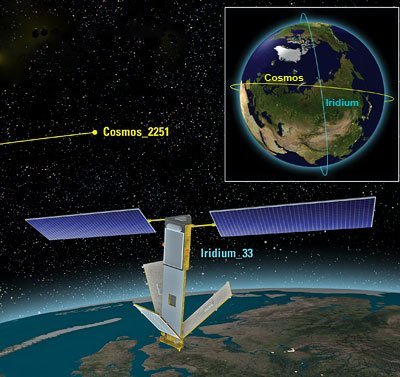

Und noch einen Nachteil hat Olev: Der Abschlepproboter funktioniert nur bei Satelliten, die nicht bereits in chaotische Trudelbewegungen verfallen sind. Um diese zu greifen wäre Olevs Andock-Dorn viel zu langsam. Für diesen Fall arbeiten DLR-Wissenschaftler jedoch bereits an einem anderen System: einem Service-Satelliten mit Greifarm. „DEOS“, so sein Name, soll selbst außer Kontrolle geratene Objekte erwischen und dann mit seinem eigenen Antrieb aus der Gefahrenzone entfernen können. Im Februar 2010 vergab das DLR immerhin bereits Aufträge für die Entwicklung von fünf Kernkomponenten des Systems. Doch die Resonanz bei kommerziellen Satellitenbetreibern ist auch hier bisher eher gering.

Das allerdings hat auch politische Gründe…

Nadja Podbregar

Stand: 03.09.2010